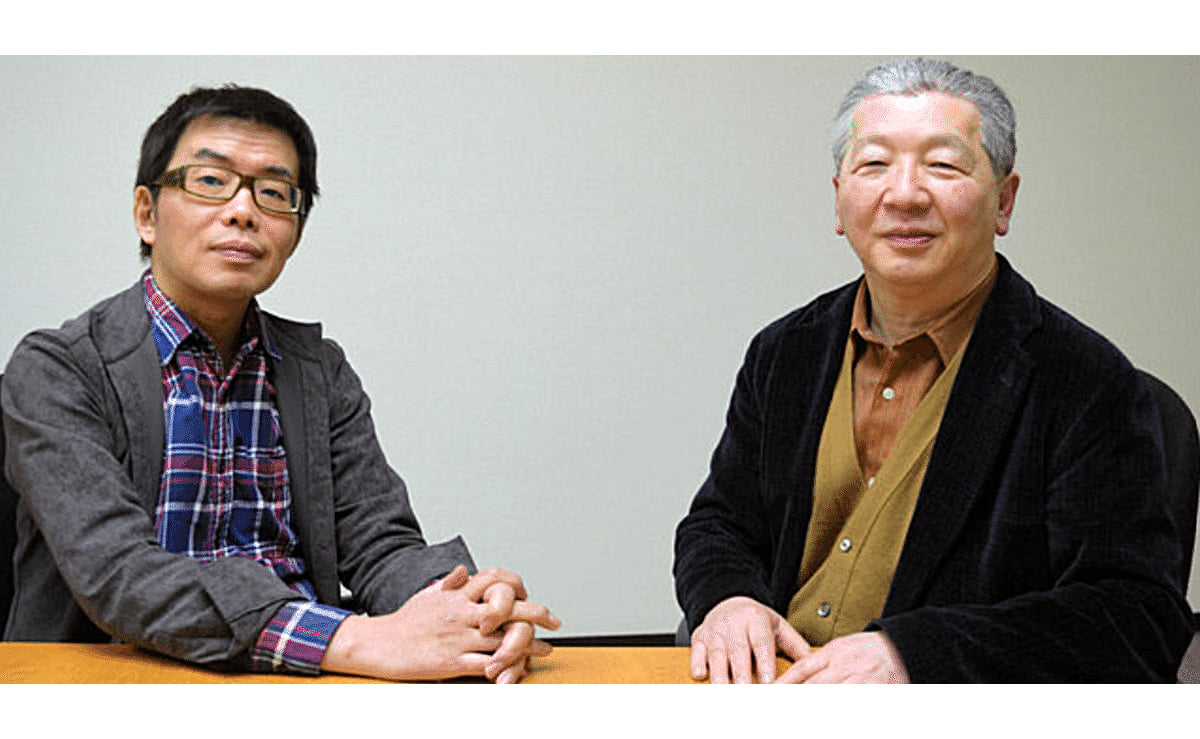

3/29の『朝日新聞』夕刊に、歴史学者の成田龍一先生との対談記事が掲載されました。紙面に入りきらなかった部分も補足して、より充実させたWeb版(有料)も出ています。

「コロナ禍でもウクライナでも、安易な答えを求めて歴史を消費する人々が増えた。それを止めなかったのは学界の怠慢だ」

外出が制限されたコロナ禍と20世紀初めのスペイン風邪に共通項を探したり、ロシアのウクライナ侵略に対する妥協を懸念してミュンヘン会談(38年)の対ナチス宥和政策に言及したり……。

そんな議論に與那覇さんは「にわかに歴史談義を始めるのは、問題を単純化し、解決できるふりをしたい人。すぐに解決しない難問だと分かると黙る」。複雑な文脈のつまみ食いやお手軽な歴史の道具化を戒める。

Web版より、強調は引用者

これ、これ。もっと早くに、この主張が大きく報じられ、学者たちがみな「自分の学問は、この危機にあたってきちんと仕事をしたのか?」を内省していれば、いまの日本は違っていました。

少なくとも、特定の分野の担い手だけがセンモンカと称して毎日メディアに露出し、単一の視点での解説を続け、後から間違いだとわかる情報も流し、SNSでも「違う意見は潰せ!」と煽り、しかし形勢が変わるや主張を翻して、アカウントに鍵をかけ逃亡し、でもTVで顔が売れたのを活かしてしれっと戻ってくるみたいな恥ずかしい事態には、ならずに済んだはずです。

もう流行らない教科書問題を除くと、歴史学者に「センモンカとしてご意見を…」とお声がかかる機会はありません。でも、なら歴史の専門家は黙っていればいいのか? 危機の前には名前も知らず、つまりどれほど信頼できるのかも本当は不明な、他の分野の「TVで見た学者」のリツイートだけして?

イエスと答える立場も、実はあるとぼくは思ってるし、多くの国がその選択をしたとも言えます。要は「歴史に目を向ける暇なんかないので、現在だけに全神経を集中させ、それ以外は考えない!」というわけ。それで、結果はどうでしょうか。

不確実性が増す世界にあって、與那覇さんは「ウクライナ戦争の最大の教訓は、全人類に共通のポスト冷戦史なるものは実はないということ。ロシアにはロシアの歴史認識があり、西側はそれを覆せない。中東の紛争の見え方も、時間の尺度をどう取るかで変わる」。

加えて、評論家・加藤典洋の「敗戦後論」(97年)を例に「いかにグローバルに歴史を学んでも、海外からは『日本人だから歴史がそう見えるんでしょう?』と言われることは避けられない。立場性を自覚しない歴史に意味はない」。

段落を改変

『敗戦後論』は、単行本が97年

お金と武器とをウクライナに注ぎ込むことで、彼らがロシア軍をすべて国境の外へ駆逐してくれるなら、たしかに「ロシアの歴史認識」なんて気にする必要はない。言い換えると、西側がこれまでウクライナに送ったお金や武器は、歴史を無視するためのコストだった。

だけど、そうはならないことを、もう誰もが知っているんですね。

侵略された側を応援するのはいわば善意の募金だから、「無駄なコスト」に終わるだけなら、全然いい。問題は「ふざけんな。払い込んだ分の元を取らせろ!」と叫ぶ政治家が出てきて、実際に取り立てを始めた結果、世界のルールそのものが変わりつつあることで。

思えばコロナの時も、人権も含めて既得権の話はするな! 個人がどんな歴史を生きてきて、自分の仕事や娯楽になにを託しているかなんて無価値! そんなものは無視するのが New Normal! と叫ぶ人がいましたよね。俺たちに任せれば、危機を収束させられると言って。

それと同じことを、国際社会のすべてで起こそうぜ、というのが、いまワシントンが世界に発する主張なわけです。じゃあ、みんなで行きましょ、New Normal。あのときあなたも、賛成したじゃん、歴史を無視することに。

……原理的にいうと、無限大のコストを注ぎ込んでいいなら、歴史の無視でもなんでもできます。ウクライナで言えば、NATOが全面参戦してロシア中の拠点を空爆しまくれば、たぶん「勝てる」でしょう。途中で核戦争になり、マッドマックスな世界が残される副作用があるだけで。

笑いごとじゃなくて、無限に補償していつまでも自粛すればコロナに勝てる、みたいな空気が数年前にはあったわけです。なんだよ、働かなくても暮らせるカネを配ろうと思えば「できるんじゃんかよ」と、感じる人もそりゃ出ますよね。で、いま、財務省前の街路がマッドマックスです。

問題は、なぜそんな天文学的なコストを投じてまで、歴史を無視したい、他の人がたどってきた過去になんて目を向けたくない、相手に共感を寄せたくない、と思う人が増えたか、でしょう。

なんせ、権威主義の方が国民に配慮せずロックダウンできて民主主義より上、人間じゃなくAIが決めて押しつけるのが手っ取り早い、足を引っ張る老害は集団切腹で解決!……みたいなニセモノが世界で唯一ウケてる国ですから、症状は深刻です。

『歴史像を伝える』(2022年)など多くの近著で、歴史を教える意義とはそもそもなにか? を掘り下げている成田先生との、対談記事の結びは以下のとおり。ぜひ多くの方の眼に触れて、考えるきっかけになれば幸いです。

成田さんも、世界の一体化が進み始めた16~18世紀にさかのぼる学びの重要性を認める。「個人の体験(微分)と人々の運命が積み重なった歴史(積分)の対立を超えた歴史叙述が必要になる」

與那覇さんは「積分を過去の積み重ねだとすれば、微分はこの瞬間の感覚とも言える。目の前の出来事に釣られるあまり、微分的な態度で過去を振り返り、むりやり因果関係をでっち上げると陰謀論になる。今さえ話が通じればよいといった短絡的な態度を抑えてくれるのは、過去から続く歴史の存在感のはずだ」と釘を刺す。

世代を超えた2人の歴史をめぐる対話は続いた。

参考記事:

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年3月30日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。