2020年代の日本でTRA(Trans Rights Activists)、すなわち「トランスジェンダー女性は100%の女性であり、女性スペースの利用や女子スポーツへの参加は当然で、違和を唱える行為は差別だ」とする主張が猛威を振るったことは、後世、理解不能な珍事と見なされるだろう。なぜなら海外ではすでに、「ブーム」は退潮に向かっていたからだ。

『情況』2024年夏号のトランスジェンダー特集で、白井聡氏が明快に整理しているが、この問題の「本場」だった英国では2021~23年、保守党政権下でトランスジェンダリズムは公的な形で否定されるようになった。24年に発足した現在の労働党政権も、その転換を受け継いでいる。

イギリスの事例が有名になったのは、同国発のベストセラーである『ハリー・ポッター』シリーズの著者J. K. ローリングが、「トランス差別者」として長く誹謗され、しかし果敢に反駁し続けたことによる。実は、日本でオープンレター事件(21年4月)が起きる前年の2020年7月、欧米では彼女も署名者とする「キャンセルカルチャー批判」の公開書簡が出ていた。

異なる意見に対する不寛容や公然たる侮辱や村八分が横行し、複雑な政策上の問題を独断的で道徳的な決めつけによって解決しようとする傾向が見られる。……一層困ったことに、さまざまな組織の指導的立場の人々が、被害が広がるのを抑えようとして、熟慮の上で改革を実行するよりも、均衡を失した処罰を早計に下している

強調は引用者

約1年後に日本で生じる、オープンレターの公表から呉座勇一氏の「解雇」(テニュア内定の剥奪)までの流れを、正確に予見したものと言えよう。主な署名者はN. チョムスキーからF. フクヤマまで、左右を問わぬ学識者であり、小説家のローリングが加わっていること自体、彼女が「不当なキャンセル」の象徴となっていたことの証左である。

要するに、口を開けば「進んだ欧米では」と言いがちな日本の大学教員たちの主導したオープンレターは、海外ではもう通用しなくなってから輸入された、徹頭徹尾のニセモノだったのだ。この点を押さえておくことは、きわめて重要である。

外国研究を専門としたり、海外在住だったりする識者が、現地では「もうやめましょう」と批判されている行動を日本に持ち込んで、失敗した。これ以上に自己責任が問われるべき事案は、ちょっと思いつかない。「オープンレターまでは問題はなく、呉座解雇のみがやり過ぎだった」といった言い訳に、成立する余地はないのだ。

さて、日本のオープンレターの信用を失墜させたのは、21年11〜12月の私の連載によってである。しかし、私はこのときレターの当否に絞ってフェアに議論したため、背景にあるトランスジェンダリズム全体の問題が可視化され、広く知られるにはもう少し時間を要した。

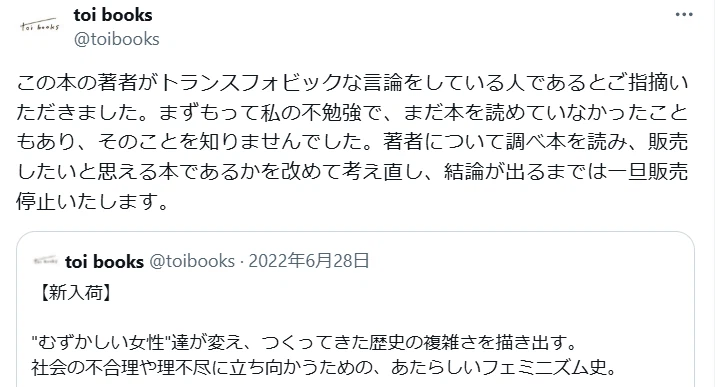

たとえば22年7月、どう見てもフェミニズムの本なのに、著者がトランス差別をしているとする「噂」によって、独立系の書店が書籍の配架を停止する騒ぎがあった(7月4日付のツイート)。「本の中身は読んでいないが、とにかくそう言われているから置かない」とする異常な論理である。

当該の書籍は、H. ルイス著

『むずかしい女性が変えてきた』

興味深いのはこの書籍、すでに22年5月には最有力の女性運動団体WANに、人文書では権威ある刊行元(みすず書房)の編集者が紹介記事を寄せている。7月9日には、朝日新聞にも書評が載った。しかし、WANや朝日に「トランス差別を助長するのか!」と抗議が殺到した形跡は、ない。

ここに海外と比較しても、日本のトランスジェンダリズムに顕著な特徴がある。彼ら彼女らは「差別と戦う」と自称しつつ、強い者には逆らわない。すでに炎上して脛に傷のある学者や、SNSでの評判が命綱である個人の書店といった、殴り返してこなそうな相手だけを狙って、数の力でワンサイド・ゲームを仕掛けるのだ。

まさしく日本のTwitterでTRAが急増したのが、2020年以降の新型コロナウイルス禍の下だったがゆえの、必然である。自粛とステイホームの退屈を、「必ず勝てる」SNSでのネットリンチで晴らしたい。その便利な口実に使われたのが、「海外ではそれは差別なんです」として(嘘で)広められたトランスジェンダリズムだったわけだ。

とはいえ、そんな手法が「必勝」なのはSNSの上だけだ。いわゆるエコーチェンバー(=同じ意見だけが響く部屋)を一歩でも出れば、現実が広がっている。日本でのTRAの凋落は、まもなくそうした形で起こった。

元参院議員でオープンリー・ゲイの松浦大悟氏の、以下の記事が載ったのは翌23年の4月。女優の橋本愛氏によるごく常識的な発言が「トランス差別だ」として、J. K. ローリングのように炎上させられた顛末を扱っている。

要は狭い業界での「ヤクザの喧嘩」だったから、TRAのやり放題が見過ごされてきたのを、カタギの著名人に手を出したわけだ。なお橋本氏は25年現在、主演作をフェミニズムの観点からPRに努めるくらい、男女平等の推進にも熱心な人だ。それを叩いて「遊んで」いたのだから、相当である。

翌月の23年5月には「5類に移行」により、世界で最も引き延ばされた日本のコロナ禍が終わる。さらに同月の広島サミットとの兼ね合いもあり、岸田文雄政権が「LGBT理解増進法」の制定を急いだことで(6月に成立)、トランスジェンダリズムの可否は国会マターとなり、TRAの過激な主張が極度の少数派にすぎないことも示された。

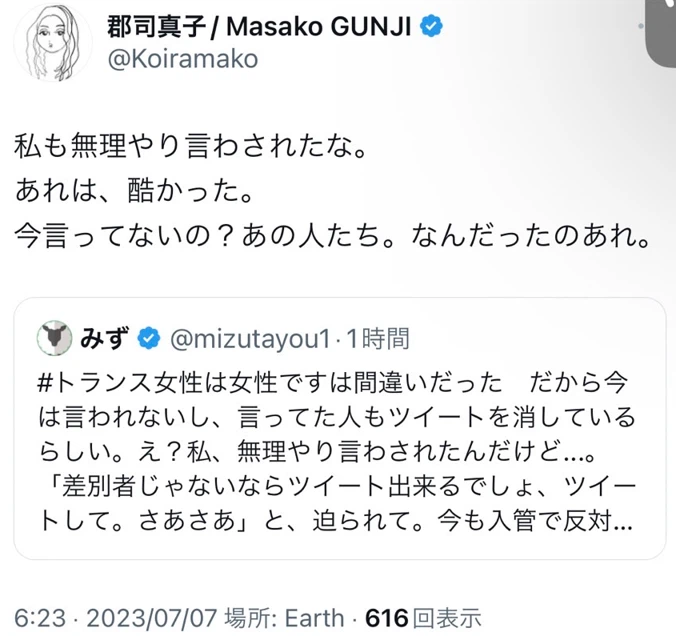

醜悪だったのは、自分たちが「負け組」だとわかったこのとき、それまで散々SNSでTRAに加わるよう煽ってきた識者たちが、「そんなことは言ってません!」とばかりに逃亡を始めたことだ。多くの目撃証言がある。

#トランス女性は女性です は、

TRAブームで拡散されたハッシュタグ

コロナ禍以来、こうした「言い逃げ屋」を許さないことにかけては、ホンモノの言論人には定評がある。きちんと歴史に残すべく、(めったにしないのだが)自ら雑誌に企画を持ち込み、23年の秋には活字にしてもらっている。

繰り返すが、日本のTRAは不運により躓いたのではなく、「最初から間違っていた」のだ。ごまかしの余地のないよう、そうしっかり書いておいた。

そもそも欧米の生活様式では、公衆浴場といっても日本のような「湯船」に皆で浸かるのは一般的ではありません。多くは一人ごとにカーテンで仕切られたシャワーブースで、移動する際はバスタオルなどを巻き、互いに「裸」の全身は見せないのがマナー。

それでも身体的には男性である人が女性用を使うことの当否について争いがあるのに、全員が全裸で浴槽に浸かる日本の入浴文化にそのまま当てはめるのは、思慮の不足を通り越して自覚なき「ブラックジョーク」だと言われてもやむを得ません。

『Voice』2023年10月号、70頁

段落を改変

TRAによる言論弾圧として人口に膾炙する、KADOKAWAの出版中止事件が起きたのは23年の12月だが、これについても誤解が多い。以下のまとめに表れている通り、SNSで暴れたのは、一般の目には「誰?」な人がほとんどだ(お前も同類だろ、と言いたい方は、ご自由にどうぞ)。ずらりと誇示されたオープンレターの署名者リストとは、比較にもならない。

実は、このとき意見書をまとめた小林えみ氏はオープンレターでも発起人で、本人がBlueskyへ逃げ出したため表示されないが、「出版自体を止めるのは難しいだろうが」との旨も記してあったはずである。ところが、かつて大学教員の肩書でTRAを先導したリーダー層は、自らが少数派だとわかった同年の春以来、発言をやめ姿を消している。

結果として「指導部」不在の運動となり、「末端」の暴走を止める人がおらず、本当に出版を中止させてしまい、かえって言論の自由の敵という汚名をTRAは背負うに至った。著作自体はご存じのとおり、翌24年4月に産経新聞出版から復刊され、話題性もありベストセラーになっている。

このとき「「どんな本でも全文を読んでから批判するべき」なんて嘘だよ」などとして、SNSでキャンセルを肯定した安堂ホセ氏は、25年1月に芥川賞を受賞するが、発言を掘り起こされ炎上した。これから一生、無数の人に作品を読まれぬまま「だってお前が言ったことじゃん?」と貶され続ける作家人生を送るのかと思うと、胸が痛む。

25年3月には米国のアカデミー賞でも、自分以外のマイノリティに差別発言を繰り返していた、トランスジェンダー女優へのキャンセル(落選)が形をとった。「これはトランス差別! 他者に抑圧を委譲せざるを得ないほどのトランス女性の苦しみを理解すべきだ」云々と頑張る識者のひとりも出てくるかなと思ったが、それもいない。

文字どおり、日本と海外を問わず「ブーム」は終わった。だが、それに乗って美味しいところだけをつまみ、形勢が変わるやだんまりを決め込む言い逃げ屋たちは、いまも各所に潜んでいる。

なにより消えないのは、彼ら彼女らが作り出した「学問への不信」であり、社会の分断であり、巻き込まれた人に残された炎上やキャンセルの傷跡だ。当然、償いを支払わせなければならない。

この連載自体は、残り1~2回でいったん閉じる予定だ。しかしその後も、そうした言論失墜の戦犯の炙り出しは、しっかり続けてゆく。

なにせ、本人たちが集団で署名して証拠を残しているのだから、これほど容易なナチ・ハンターもない。じっくり検索し、がっつり批判を続けてゆきますので、ぜひご期待ください。

(ヘッダーは23年6月、LGBT法案への賛否の反転を報じるハフポストより)

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年4月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。