昨年11月に連載「オープンレター秘録」を始める際、枕として日本文藝家協会の会報『文藝家協会ニュース』に触れた。笙野頼子氏の寄稿を発端にして、2021年以来、同誌上でトランスジェンダリズムの当否をめぐる議論が続いていたからだ。

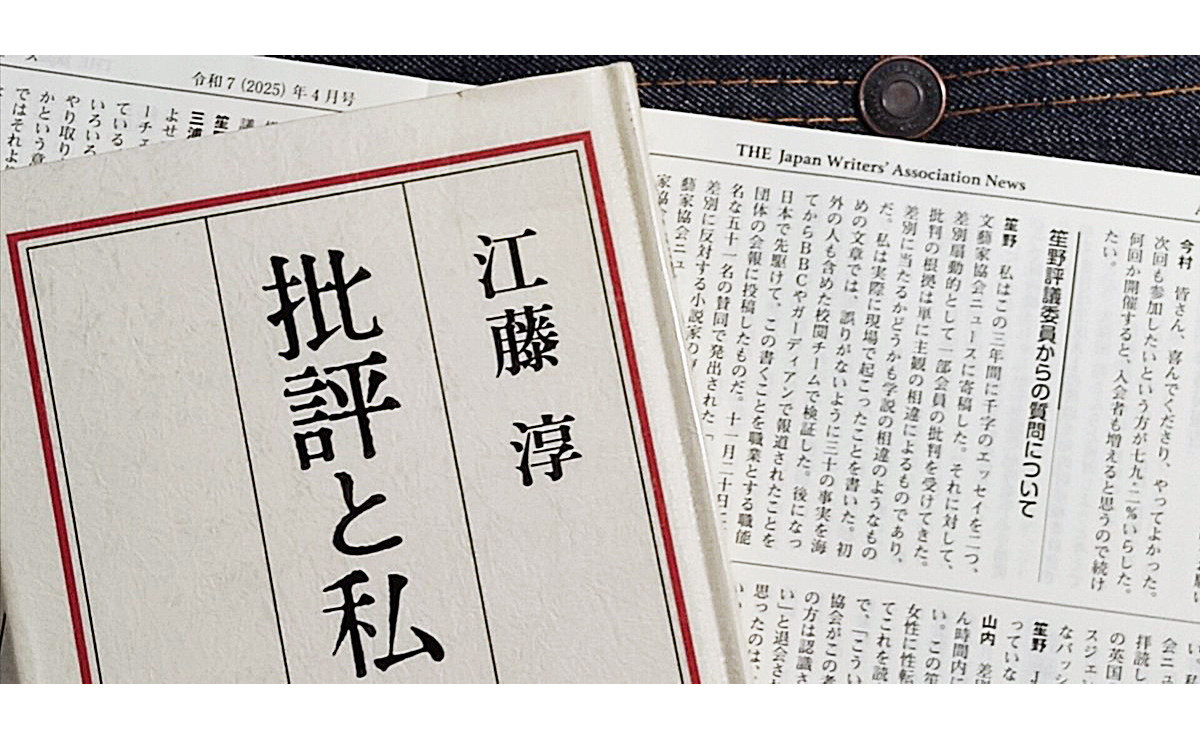

同会報の2025年4月号(第848号)が届いたのだが、3/6に行われた評議委員会の議事録として、歴史に残すべきやり取りが掲載されている。主な発言者は評議委員の笙野氏、山内マリコ常務理事、三浦しをん副理事長。進行役は林真理子理事長。いずれも女性で、日本で屈指の著名な作家だ。

私も紹介したとおり、『文藝家協会ニュース』のコラムでは近年、トランスジェンダリズムの当否をめぐる(多様な立場の)会員の寄稿が相次ぎ、あたかもそれ専用の欄のようになっていた。

それだけなら談論風発で結構なことなのだが、個人の名前と文責で投稿するのではなく、連名で異論を潰そうとする動きがあったことを、まず笙野氏が批判している。

笙野 〔2024年〕11月20日に著名な51名の賛同で発出された「LGBTQ+差別に反対する小説家の声明」を受けた投稿が文藝家協会ニュースに掲載された。その中に「文藝家協会ニュースも数度にわたり、一部会員による差別的な文章を掲載してきた」との表現があった。……ここで言われる差別的な文章とは、私が書いた「女性文学は発禁文学なのか?」を指しているのか。お答えください。

『文藝家協会ニュース』25年4月号、6頁

算用数字に改め、強調を付与

「声明」とはメディアでも多少報じられた以下のもので、それを踏まえた投稿が『文藝家協会ニュース』にあったのは、私も確認済みだ。これに対して、元となった声明の文責(他2名との共同)を負う山内氏が応答し、両者で論争になる。

山内 笙野さんの原稿を読んだ会員に、男性から女性に性転換されている方がいらした。当事者としてこれを読まれてすごくショックを受けられたと。で、「こういうものをここに載せるということは、協会がこの考え方を、OKしてしまっている」とその方は認識されて、「そんな協会だったらいたくない」と退会されてしまったんです。

このことで私が思ったのは、どういう主張をどういう方が言ってもいいんだけれども、この協会ニュースに掲載するのはいかがなものかということだ。笙野 協会ニュースに載せる意図とはまず、従来マスコミが報道してこなかったこと。私の〔21年11月の〕投降後、ようやくBBC、ガーディアン、産経新聞が報道するようになった。しかし、このときまでは報道機関によるものはない。

ここは物書きの団体だ。メディアに通ずることができる。すでに成人している当事者の御不快以上にどうしても伝えなければいけない事実がある。例えば〔拙速な性転換による〕子供の医療虐待。

6頁(段落を改変)

Guardianは英国の左派系高級紙

理があるのは笙野氏だ。まず、①個人が投稿する欄の見解は「その人のもの」であり、協会の公式見解とは別なのだから、両者を混同して退会する人は意見の多様性を認めていない。

次に、②山内氏は言論は自由だと言うが、それなら「差別的な文章」とまで、異論を貶める文言を載せるのはおかしい(それとも、どういう差別をどういう方がやってもいい、のだろうか)。

第三に、③トランスジェンダーは「性転換者」の呼び替えではなく、指す範囲のまったく異なる概念であり、近年は両者の摩擦も増えている。この点は、フェミニストの柴田英里氏とも詳しく議論した。議事録上の発言のみでの断定は控えるが、山内氏はふたつを弁別していない可能性が高い。

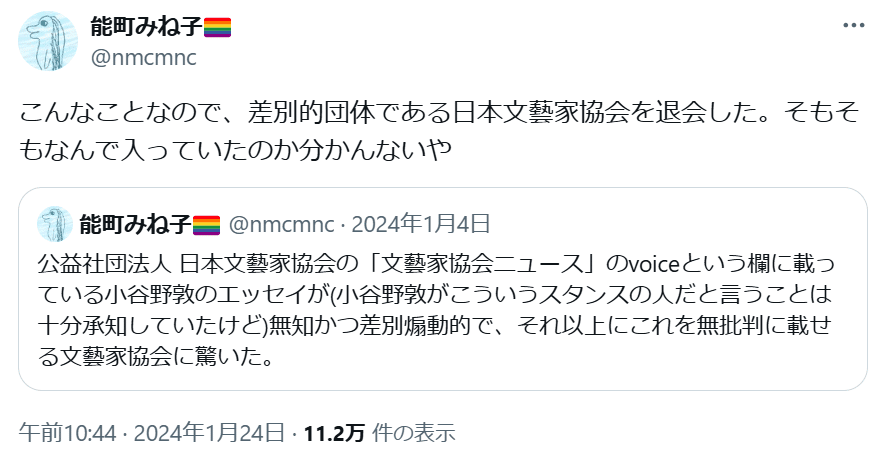

なお協会を退会した会員とは、おそらく性同一性障害(GID)と性別適合手術の体験を公表している能町みね子氏ではと思われるが、同氏は24年1月のツイートで、差別性を感じたのは小谷野敦氏の寄稿だと述べている。もし山内氏が挙げた事例が彼女を指すなら、そこに至る端緒が笙野氏にあったとしても、経緯の説明として不正確だ。

この後、三浦しをん氏から『文藝家協会ニュース』の誌面リニュアールにつき説明があり、笙野氏が「私の投稿が理由だとすると問題だと考える」と指摘する。あくまで経費の節減等のためで、特定の意見を排除する目的ではないとの旨を三浦氏ほかが説明し、議論は終わる。

多くの読者が感じただろうが、笙野氏による「トランスジェンダリズム批判」が問題なら、物書きどうしな以上は堂々と論戦を挑めばよいのだ。きちんと出典を明記した上で、氏の文面を引用し、「この箇所がこうおかしい」と述べればいい。

そうした作業には、会報のコラム欄は狭すぎて向かないが、プロの作家なら書く媒体の伝手くらいあるだろう。まさにこのnoteのように、ネットで発信する手もある。差別の問題が重要であるからこそ、社会の全体に伝え、多くの人と考えることが、本来望ましかったはずだ。

対して、相手の名を出さずに当てこする短文を投稿し、普遍的な提言を装う連名での声明で数の力を誇り、威圧して異論を黙らせようとするなら、文学者として自殺行為である。要は「作家版オープンレター」のような顛末になりかねないが、しかしこれは日本の言論人の悪い癖ともいえる。

「私はトランスジェンダーを差別する!」などと唱える人にはまずお目にかからない以上、大事なのはトランスジェンダーとはなにかをきちんと知り、差別の定義を検証することだ。ところが、そうした知的な作業を放棄して、「トランス差別に反対!」とだけ叫んでおけば意識が高い論調に与したかのように、つい錯覚させる空気がある。

日本人は空気に弱い、とはインテリが言いがちなことだけど、この種の空気はむしろ、自分が「知的だと見られたい人」の方がはまってゆく。それはけっして、新しい現象ではない。

たとえば「核兵器はすばらしい!」という主張もまた、そこまで多くない(一定数はあるが)。そうであれば、日本の安全がいまどの程度、核抑止に依存しているかの実情を見極め、どのようにその現状を脱するかを理知的に考えてゆくことなしに、意味のある「反核運動」は生まれえない。

別の団体だが、日本ペンクラブの理事会で1984年、ただひとり反核アピールに反対した際に感じたことを、印象的な比喩を使って、江藤淳が書いていた(「ペンの政治学」『新潮』84年7月号)。

ただ一つ確実なことは、今度の国際ペン東京大会の舞台裏には、”平和” と ”反核” の美辞麗句を標榜しながら、ある権力意志をもってあの ”排除” の論理を、強力に行使しようとしている人ないしは人々が潜んでいる、という事実である。

この人ないしは人々が、八岐の大蛇のような神通力を持った存在なのか、はたまた二た股か三つ股かは知らないが、かりにその名を大蛇Xとして置こう。少くとも日本の文壇とジャーナリズムに関するかぎり、このオロチXこそは、そのなかに饐〔す〕えたような匂いを漂わせ、知的・精神的頽廃を充満させている元凶だといわなければならない。

(中 略)

ここにいわゆる ”平和” とは、一見誰もが反対しがたいかのように見えながら、実は空疎なスローガンに過ぎないのに対して、自由とは、今ここにいる個々の生身の人間の、文学者としての死活問題に関わっていることをも、併せて指摘して置かなければならない。なぜなら、あの ”排除” の論理を行使してやまないオロチXとは、”正義” の名の下に個々の書き手の肉声を、沈黙させることをも辞さぬ人ないしは人々にほかならないからである。

『批評と私』新潮社、126-9頁

「オロチX」のみ、強調は原文

冒頭部を「”LGBTQ+” と ”反差別” の美辞麗句を標榜しながら……」等に替えれば、そのまま約40年後のこのnoteの地の文にもなり得ることを察するのは、むずかしくない。

そして、江藤が多頭の怪物ヤマタノオロチに喩えたような、「誰が」主張しているのかがはっきりとせず、あるいは意図的に曖昧にされた、みんながこういう雰囲気だからという空気で異論の表明を封じる手法が、それこそ性差別をはじめとして、日本社会のハラスメントを支えていることも、自ら考えて生きる人には自明だ。

差別が重大な問題だからこそ、反差別はホンモノでなければならない。この間その座を僭称してきたニセモノは、日本にも文学にも、必要ない。

ホンモノかニセモノかはまさしく、その人が「個人」として発言する勇気を持つか、八岐の大蛇めいた「連名ないし匿名」の隠れ蓑に潜んで他人を襲うのかで、見分けられねばならない。不毛なトランスジェンダリズムの流行を活かす道は、いまやその肥やしとなるべく、頭も尾も割かれ草薙剣を取り出されることのほかにない。

参考記事:

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年4月14日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。