Belus/iStock

冒頭から私事で恐縮ですが、今年は結婚50周年に当たるので、ささやかな記念行事の1つとして、9月初めに、長年計画していた北海道の知床半島へ行って参りました。幸い好天に恵まれ、夫婦水入らずで知床旅情をじっくり満喫してきました。

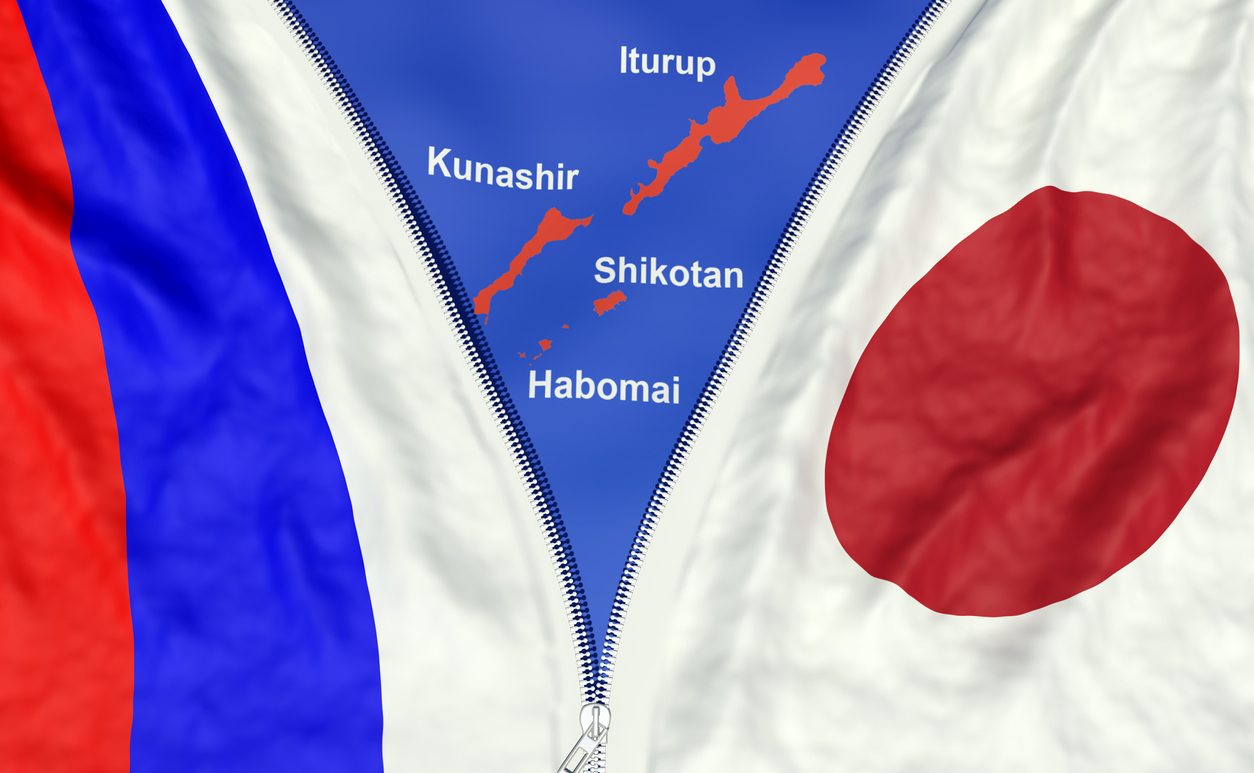

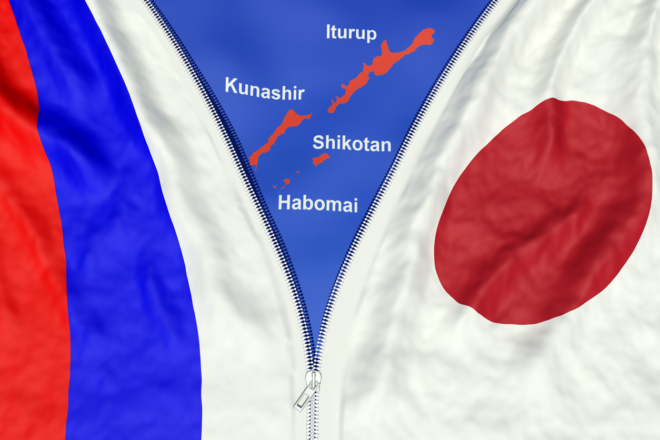

北方領土を間近に目撃

ウトロと羅臼ではそれぞれ大型の観光船に乗って知床半島の突端まで往復。お目当てのヒグマやクジラには生憎お目にかかれませんでしたが(彼らも連日観光客相手で疲れたのでは?)、その代わり、半島の先、僅か40キロに横たわる国後島をはっきりこの目で見ることができたのは貴重な体験でした。と同時に日本にとって地理的に最も近い外国がロシアであるという厳然たる事実を再認識させられました。

知床峠より北方領土を望む

編集部

オホーツク海は旧ソ連時代から原子力潜水艦の「聖域」となっており、また、日本の排他的経済水域では、ロシアの漁船が盛んに操業しているとのことで、港の近くではなんとなく緊張感が漂っているように感じました。

ウクライナ侵攻以来、ロシアはすっかり世界の厄介者視されていますが、日ロ関係もこのところ冷え込んだままで、北方領土問題を解決して平和条約を結ぶという日本側の宿願が実現する見通しは全くありません。

僅か数年前、故安倍首相が在任中にプーチン大統領と26回も会談し、一時期かなり親密な関係を築いたことが嘘のようです。将来日ロ関係が再び好転するとしても相当先の話になるでしょう。そうであるならば、こちらも長期戦覚悟で、この機会に、一度立ち止まって、日ロ関係の来し方行く末をしっかり考え直す必要があります。

以下、日ロ関係の歴史を駆け足で振り返ってみましょう。

ロシアの伝統的な南下政策

帝政時代のロシアは、18世紀初め、日本の江戸時代半ばころから、不凍港を求めて南下政策を推し進め、日本近海にもしばしば出没していました。

幕末には、プチャーチンを先頭に対日接近の機会を虎視眈々と狙っていましたが、米国のペリー艦隊来航(1853年)をきっかけに日本が開国すると、直後に日露和親条約(1855年)、続いて日露修好通商条約(1858年)を締結。これにより、下田、函館、長崎の3港が開かれるとともに千島列島の択捉(エトロフ)と得撫(ウルップ)の間に両国の国境が定められました。これが、現在の北方4島問題の原点です。

ちなみに、これら幕末の条約交渉では、三河縁故の初代外国奉行・岩瀬忠震(ただなり)が大活躍したことは周知の通り。詳しくは「愛知県が生んだ歴史上の大人物」(2020年9月29日)をご覧ください。

その後明治時代になると、ロシアの南下政策は一段と加速し、北海道(かつての蝦夷)への領土的野心をちらつかせるようになります。北からの脅威にさらされた明治新政府は、北海道開拓を急ぎ、北の守りを固めます。

実は、今回の旅行で最初に1泊した網走では、旧網走監獄を見学しましたが、そこでのガイドの説明で初めて知ったことは、明治政府は、札幌からオホーツク海沿いに鉄道や道路を建設する大土木工事に、網走監獄の囚人を総動員したという事実。酷寒の厳しい環境での囚人たちの犠牲的貢献がいかに大きかったか、また、明治政府の対露恐怖感がいかに強かったかを思い知らされました。

強大な白熊に挑む小国日本

こうした明治政府の必死の防衛努力にもかかわらず、ロシアの野心的な南下政策は止まらず、日清戦争(1894~5年)後の下関条約で日本が中国から割譲された遼東半島の利権をロシアなどの圧力で返還させられる(3国干渉)など、日本は苦汁を飲まされ、日露関係はますます険悪化。ついに日露戦争(1904~5年)となります。

反ロシアの風刺地図(1904年)

Wikipediaより

当時世界最強を誇ったロシア軍との戦いで小国日本が奇跡的な勝利を収めたことは全世界の驚きでした。この勝利で一気に世界の列強の仲間入りした日本は、第一次世界大戦(1914~18年)では戦勝国の一員となり、アジアの黄色人種の代表として新設の国際連盟の理事国にまで駆け上りました。

その辺で止めておけばよかったのに、軍国主義化し自らの実力を過信した日本は、「アジア民族解放」を叫び、ヒトラーのドイツと組んでついに米英などと正面衝突。その結果、明治以後苦労して手に入れたものをすべて失う羽目に。

ヤルタ密約とスターリンの野望

一方のロシアは、レーニンによる社会主義革命(1917年)で「ソヴィエト連邦」に生まれ変わり、第2次世界大戦では連合国の一員として、ナチス・ドイツ打倒に貢献し、一気に大国化。その余勢を駆って、中立条約を結んでいた日本との戦争にも突如参入。

リヴァディア宮殿で会談に臨む

(前列左から)イギリスのチャーチル首相、アメリカのルーズベルト大統領、ソ連のスターリン書記長

Wikipediaより

これらのことは、ヤルタ会談(1945年2月)における米英ソの三首脳の密約に基づくものですが、この時点で、もともと容共的なルーズベルトはすでに病身で弱気になっており、しかも原爆完成の目途も立っていなかったので、早期のソ連の対日参戦を求めるあまり、スターリンが提示した「条件」をそのまま吞んだものとみられます。

この辺の状況は大変複雑なので割愛しますが、スターリンがドイツ占領政策に倣って、日本の分割占領方式を考えていたことは確か。具体的に言えば、ソ連は、仙台以北の日本、少なくとも北海道の占領を目論んでいたとされます。

ところが、土壇場でルーズベルトの後継者トルーマンと連合国軍最高司令官のマッカーサーがソ連の要求を蹴ったため、甘い汁を吸いそこなって怒ったスターリンは、代わりに満州(中国東北部)の日本軍約60万人をシベリアに連れ込んで、労働力として働かせたわけです。その約1割が過酷な環境での強制労働で死亡したことは周知のとおり。

千島防衛で奮戦した樋口季一郎

他方、樺太と千島列島でも、ソ連軍の露骨な侵略、蛮行が繰り広げられました。8月14日に、日本政府がポツダム宣言に従って軍隊を解体した後も9月2日まで戦闘活動を止めず、千島列島を一気に南下し、知床、根室半島の鼻先の歯舞諸島、色丹島まで占領。

樋口季一郎中将

Wikipediaより

このとき、千島列島の防衛に当たっていた日本軍の司令官樋口季一郎中将は、大本営の命令に反して、いったん放棄しかけた武器を取ってソ連軍と激戦を交え、辛うじてソ連軍の北海道上陸を食い止めました(私は昔外務省条約局勤務時代に、樋口中将の部下だった人から直接体験談を聞いたことがあります)。

日本では、玉音放送のあった8月15日で戦争は終わったと考えられていますが、国際法上は、東京湾内の米戦艦ミズーリ号上で降伏文書が正式に調印された9月2日まで戦争が継続していたことになります(ちなみに、今夏プーチン大統領は9月3日を正式の「対日戦勝記念日」に指定しました)。

その後、日本が独立を回復した4年後、鳩山訪ソ(1956年)により日ソ国交は回復したものの、領土問題は解決せず、従って平和条約は未締結のまま今日に至っています。ということは、国際法上は日露にはいまだに戦争状態が続いているということになります。

戦争で失ったものを取り戻すことの難しさ

このような歴史的経緯をみると、ロシアの北方領土への執着は極めて根強く、しかも彼らの論理によれば、4島は第2次世界大戦の結果獲得したものであるからということなので、容易に手放す気はなさそうです。

戦争で失ったものを平和手段で取り戻すのは至難の業。極端な言い方をすれば、日本がこれらの島を取り戻すには、もう一度戦争をして、しかも勝たねばならないということでしょうが(ちなみに、日米開戦時とポツダム宣言受託時の東郷外相の辞世の歌は、「いざ児らよ戦うなかれ戦わば勝つべきものぞ夢な忘れそ」)、もちろん、そんなことはできません。

しかし、だからと言って、絶望的になってはいけません。今後の状況いかんによってはロシアが返還せざるを得ないような事態が生ずるかもしれないからです。過去において、

それに近い状況になりかけたことが一度あります。それはソ連の政治と経済が極度に悪化した1980年代後半、アンドロポフ、チェルネンコ政権時代で、実にひどい状況でした。

そのころ私は時々モスクワに行きましたが、市民の困窮ぶりは、あたかも敗戦直後の日本の惨状を思わせるほどで、あの時が一つのチャンスだったのではないかと思います。その後ゴルバチョフ、エリツインが次々に来日したのも、日本の経済援助に期待をかけていたからで、領土問題についても前向きになりかかっていたように思います。

将来あのような状況が再来するかどうかわかりませんが、このことは頭の片隅に置いておく必要があると思います。

いつの日にか日露は再び???

プーチンが大統領に留まっている間はほぼ絶望的だとしても、今後国際情勢がどう変化するか誰にも予測できない以上、あらゆる可能性に備えて、いつでも柔軟に対応できるようにしておくことが重要です。領土問題の解決に安易な妥協は許されず、「臥薪嘗胆」の不屈の精神が不可欠です。

敗戦後間もなく、私が最初に観た外国のカラー映画はソ連の「シベリア物語」(1948年日本公開)でしたが、あの映画に出てくるロシア人の素朴な人懐っこさは今でも記憶に残っています。その後東京の新宿などの盛り場では、「カチューシャ」とか「ともしび」など歌声喫茶がはやり、ロシアの民謡やフォークソングが学生や若者の間で人気がありました。

いまではすっかり下火になり、特にウクライナ侵攻以後はロシアの評判は下落する一方で、あのような時代が再びやってくるか甚だ疑問ですが、好き嫌いにかかわらず、日露関係を百年単位の長い時間軸で考える姿勢が常に必要ではないか。知床岬で国後島を眺めながらそう痛感しました。

(2023年10月11日付東愛知新聞 令和つれづれ草より転載)