Julia Chan/iStock

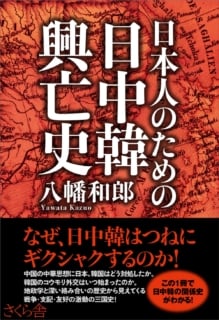

「日中韓三国興亡史」(さくら舎)で論じたモンゴルの重要性について、エッセンスを5回連続で説くシリーズの第5回目(第一回はこちら。第二回はこちら。第三回はこちら。第四回はこちら)。

清朝の創始者であるヌルハチは、1559年の生まれである。世代としては、毛利輝元、蒲生氏郷、前田利長、徳川信康、細川忠興、それに織田信忠・信雄・信孝の三兄弟当たりの世代だ。

このころ、遼寧省方面には、李成梁というもともと朝鮮族の武将がいて、女真族対策にあたっていた。この李成梁は、誤ってヌルハチの祖父と父を殺したので、ヌルハチに目をかけ、女真族を束ねられるように援助していた。

そうしたときに、豊臣秀吉が攻めてきたので、李成梁の息子の李如松が援軍に向かったが、碧蹄館の戦いで大敗した。

いずれにしても、この地域の明軍は半島で戦っていたので、満洲では手薄になって、ヌルハチが勢力を伸ばし、1616年には後金を建国した。また、女真が蔑称だとして、文殊菩薩に由来する満州を称した。

このころ、モンゴルの大ハーンになったチャハル部のリンダン・ハーンは、ダヤンから数えて七代目だったが、ホルチン部という部族が後金と手を組んだので、リンダンは西へ移動した。現代のモンゴル人の主流派であるハルハ部の協力を取り付け、アルタンの後裔が支配していたフルホトまで勢力下に置くことに成功して大発展したのだが、チベット遠征の途中に死去した。

そこで、リンダンの妻子はヌルハチの後継者であるホンタイジに投降し、このときに、中国皇帝伝来の玉爾を献上し、ここに満漢蒙の連合帝国たる清国が建国された(1636年)。こうして、アルタンやリンダンがもっていたチベットなどへの権利はホンタイジに継承されたが、これが、チベットに対する中国政府の主権の根拠となっている。

東トルキスタンについては、モンゴルのモンゴル人のうちオイラート部が割拠してリンダンなどと対峙していたが、乾隆帝のときに併合された。そして、オイラート部の人々が疫病で衰退したあと、この地の多数派となったのが、ウイグル族である。というわけで、ウイグル人が東トルキスタンの主人であるかどうかは、自明の理ではない。

朝鮮王国は清と明のあいだでコウモリを決め込んでいたが、1637年にヌルハチの後継車のホンタイジ半島に攻め込み、漢城(ソウル)郊外の三田渡で、国王に三跪九叩頭の屈辱的な服属儀式をさせた。

「清に臣下の礼をとる」「明との関係を断絶する」「太子とその弟、大臣の子女を人質として差し出す」「明を征伐するために援軍を送る」「明に対して送っていたのと同様の使節を定期的に送る」ことを約束させられ、加えて莫大な賠償金も払わされた(日本との戦いの時は明に助けてもらったのに薄情なものだ)。

清はこの場所に、満漢蒙の三カ国語で頌徳碑を建てさせた。朝鮮語がないのは、書き言葉としての朝鮮語が成立していなかった為だが、現代の韓国人はどの言語も読めないのでこの屈辱を知らないで済んでいる。

日本と組んだ方が朝鮮にとっても、明にとっても得だったと思うが、それを言っても仕方あるまい。

さらに、明では李自成に率いられた民衆が北京を陥落させ、崇禎帝を自害に追い込んだ。そこで、万里の長城が渤海湾に没するところにある山海関の守将だった呉三桂は、城門を開き、ホンタイジの後継者である順治帝を迎え入れ、李自成を討ったので清が中国の支配者となった。

残党は抵抗を続け、国性爺といわれた鄭成功は日本にも救援を求めたので、幕府は紀州の徳川頼宣が総大将になって派兵することになりかけたが、井伊直孝の反対で見殺しにした。

清の下でモンゴル族で優位に立ったのは、ホルチン部で、ホンタイジを継いだ順治帝の母はホルチン部の女性であり順治帝の子である康煕帝とその子孫もモンゴルの血を引いていた。

一方、リンダンの子のエジェイも固倫額駙親王の称号を得たが、跡を継いだ弟とその子は康煕帝に対抗し、三藩の乱のときに蜂起したので、皆殺しにされた。

こうして、モンゴル諸族は清のもとでは優遇され、袁世凱が宣統帝溥儀から政権を譲られたときには、モンゴル貴族への優遇措置も協約で保証された。

チベット、内蒙古、東トルキスタンとモンゴル族と漢民族の近代における関係については、改めて論じることにする。