tadamichi/iStock

もしこんな事態があなたや、親しい人に降りかかったらと想像してほしい。

任期付きの職員として働いてきた会社での貢献が認められて、ようやくあなたを正規雇用に切り替えるとの内定が出た。しかし2カ月後、社外で起こしたトラブルにつき説諭するとの名目で、突然あなたは上司に呼び出される。一般には公開していなかったあなたのSNSに映り込んだ書棚に、マルクス関連の書物があまりに多い。サボタージュにより社内でも秩序を乱す恐れがあるので、正社員としての内定は取り消すというのである。

もちろんあなたは「置いてあるのはごく一般的な最近の話題書だ」「社会問題に関心があるだけで、資本主義体制の破壊などは考えてもいない」と抗弁するが、会社側は「お前がネットで怪しい面子とつきあっていた証拠は残っており、その結果アカに染まったとする評価もある」として聞き入れない。半年近く揉めた挙句、正社員化を撤回され元の任期も切れたあなたに、会社は「アルバイトとしてなら籍を置かせてやる」と通告してきた。

信じられないと思うだろうが、これが日本でいま起きていることである。それも、「学問の自由」を掲げる大学・研究業界での話なのだ。

もともと鍵付きのアカウント(=一般には非公開)で行っていた呉座勇一氏の発言が外部に流出し、炎上を招くに至る経緯は本連載の第6回で詳述した。呉座氏が鍵を外したのは3月20日の夜であり、この時点で彼の揶揄による最大の被害者だった北村紗衣氏(英文学。武蔵大学准教授)への謝罪はなされていたので(第9回を参照。謝罪文公表による完全な決着は7月)、通常は沈静化に向かう局面である。

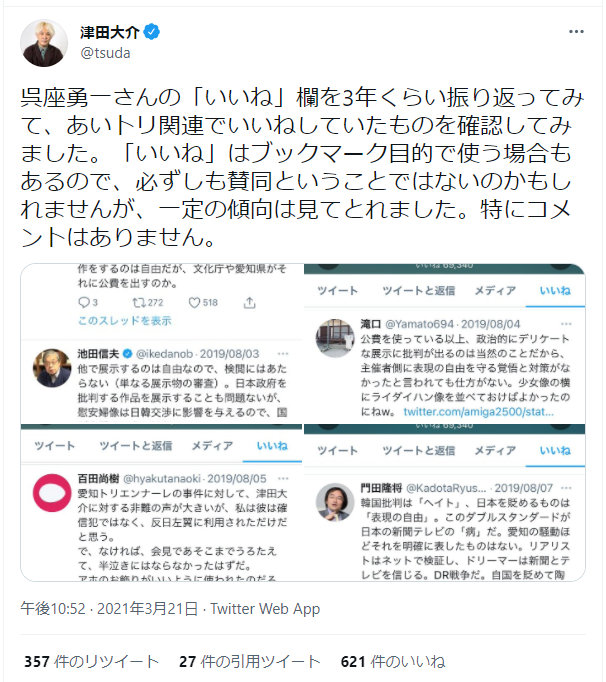

ところが逆に加熱した事態を一挙に拡散したのは、150万人超のフォロワーを持つ津田大介氏(活動家。大阪経済大学客員教授)が、翌21日に行った以下のツイートだった。

書棚に並ぶ本がそのまま本人の思想とは限らないが、「一定の傾向は見てとれました」というわけである。周知のとおり、後に津田氏は4月4日のオープンレターの呼びかけ人となり、その文面では「彼と「遊び」彼を「煽っていた」人びとはその責任を問われることなく同様の活動を続け、そこから利益を得ているケースもあります」(原文ママ)といった形で、呉座氏の個人的な交友関係も非難の俎上に載せている。

ここにはいわゆるキャンセル・カルチャーを駆動する人の思考が、よく表れていると思う。元々は非公開だったSNS、それも積極的に他者に向けてはいない「いいね」(ブックマーク)を覗き込み、その人が普段つきあう相手も割り出して、まず批判対象の内面を観察し(正確には、観察した気になり)、この人物は邪悪な人間だといったレッテルを貼る。

そしてその邪悪な人間を罰するのだから、「細かな事実認定や、既存の法秩序に則った手続きは二の次でよいでしょう」と呼びかけて支持を募るのだ。だから北村氏への謝罪はおろか、日文研による厳重注意(3月24日)が済んだ後にオープンレターを出し、文面上で呉座氏とそれ以外の人物の行状をごちゃ混ぜに非難することにも、疑問を感じないわけである。

実際に同レターの署名者である衣笠太朗氏(西洋史。秀明大学助教)は12月1日、「多数による苛烈で巨大な人権侵害」(原文ママ。強調は引用者)への抗議としてレター支持を続けると表明したが、その多数とは呉座氏を含むのかについては言を左右にし、5日には「すべては主観であり解釈次第だ」(大意)と述べるに至っている。自身が非難する行為の主体が誰かも切り分けず、署名に加わっていたと告白したに等しい。

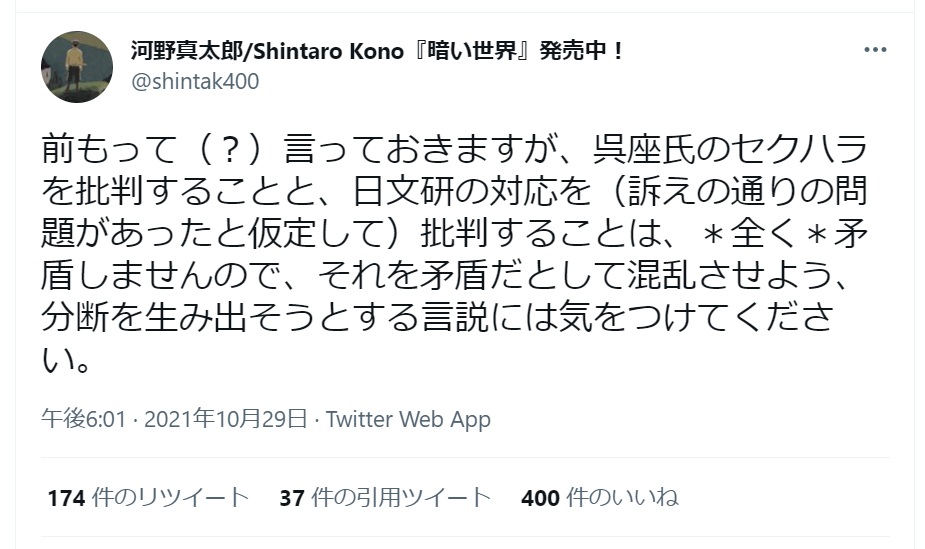

「こいつ(ら)は悪いやつだからなにを言ってもいい」といった標的の設定が完了するや、粗雑な言動を見せて恥じない研究者の振る舞いは、オープンレターの呼びかけ人だった河野真太郎氏(英文学。専修大学教授)の10月29日夕刻のツイートにも示されている。同日昼に呉座氏が日文研との訴訟に踏み切ったことが報じられ、ネットで共感を集め始めた際の発言だ。

鍵アカウントの内側で非礼な揶揄を行った呉座氏には問題があったが、それはいかなる意味でも「セクハラ」ではない。礼を失した発言の対象とのあいだには、権力関係も上下関係もなく、そもそも鍵を外す前には相手に届いてすらいないものがほとんどだ

河野氏はジェンダー論の観点に立つ文学研究者で、かつ(多くは学内にハラスメント規定を持つ)正規の大学教員だから、本来「セクハラ」の認定には厳密な論証プロセスが求められることを知っていたはずである。それが呉座氏に対しては安易にこうした表現が出るのは、一度「邪悪な存在」としてレッテルを貼った相手を人間扱いしていないからだと、批判されてもやむを得まい(実際に上記ツイートは炎上した)。

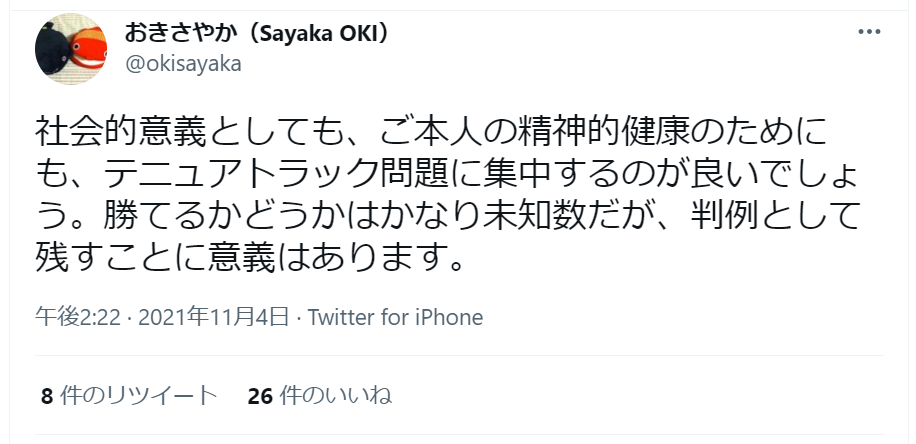

キャンセル・カルチャーの担い手が「基本的人権」という発想をいかに軽んじるかは、これまたレターの呼びかけ人である隠岐さや香氏(科学史。名古屋大学教授)に顕著である。呉座氏の「解職」に及ぼした当該レターの影響について、ネット上で批判が高まるさなかに発された、11月4日の以下のツイートには目を疑った。

「テニュアトラック問題に集中するのが良い」とは、発言当時の世相と文脈に照らせば、呉座氏は日文研との雇用契約のみを争点として、当該レターをはじめとするネットで被った社会的非難の是非には触れるなという趣旨に等しい。むろんそう主張すること自体は自由だが、理由として「ご本人の精神的健康」を持ち出すとは、どういう人権感覚なのだろうか。

「あなたの主張はわかるが、そういう言い方はあなたのためにならない」といった論法の不当性を批判して、フェミニストがよく用いる語彙に「トーン・ポリシング」がある(そうした反駁には、時として当たっている一面もある)。しかし隠岐氏が行っているのは、「テニュアトラック問題の他にも訴えたい主張はあるだろうが、それを言うのは呉座氏の精神的健康のためにならない」というメンタル・ポリシングだろう。

隠岐氏は平素、専門であるアカデミー形成史の観点から日本学術会議の問題に積極的に言及しているが、市民の声を聞く学術行政を求める学者の口から、「メンタルの安定を考えて、訴訟の権利を行使するにしても範囲を限っておけ」(大意)という言葉が出るとは驚いた。もっともオープンレターに集う人々のあいだでは、これでも相対的に穏和な発言だったと思われる節もある。

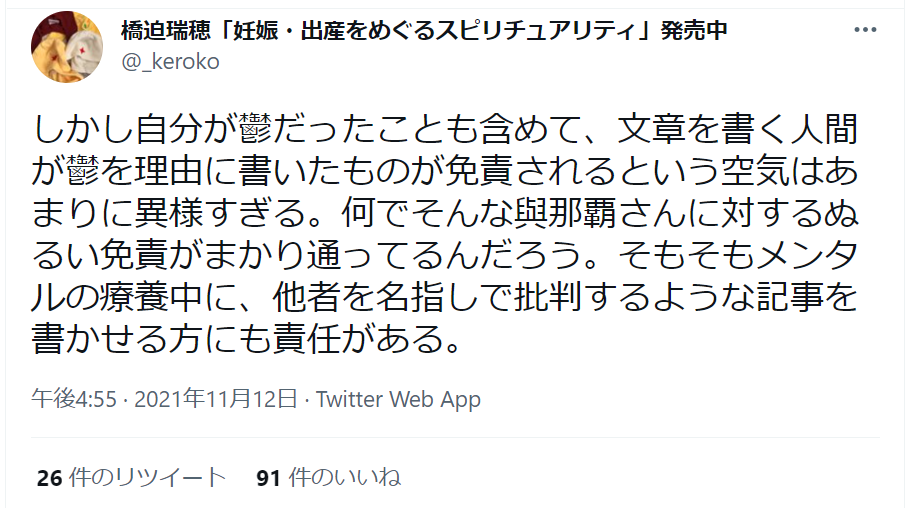

河野氏や隠岐氏のように当初18名の「呼びかけ人」(現在は17名。付記を参照)の1人となると、ネットの注目を浴びて発言の当否が話題を呼ぶが、そうではない一般の署名者の中には、より過激な言動を繰り広げる人もいる。一例として橋迫瑞穂氏(社会学。立教大学兼任講師)は、呉座氏ではなく私を非難の対象として、以下のようにツイートしている。

私はうつ(鬱)の体験を経て文筆活動をしているが、それを理由に自分を叩かないでほしいといった「ぬるい免責」を求めたことは、本連載でもそれ以外でも一度もない。「メンタルの療養中」の定義は不明だが、もし精神科の利用者には批判記事を書く権利がないと主張するなら、橋迫氏が行っているのは明白な障害者差別であり人権侵害だ。

注目度の低さをよいことに粗雑な誹謗を行うレター署名者には、連載前回で採り上げた嶋理人氏(日本史。熊本学園大学講師)もいる。11月23日の彼の記事は、3月の呉座バッシングは「大河降板に際してはそれなりに記事が出ましたが、メディアスクラムが起こったとまではいえない」(原文ママ)から、北村紗衣氏への二次加害だけが考慮すべき問題で、呉座氏への非難に不当なものが含まれようが放置してよいと主張する。

この嶋氏の論理は、その3月の炎上の渦中に河野真太郎氏が「論座」の拙稿に寄せた非難の引き写しだ(同月28日のツイートを参照)。要は、もっとかわいそうな人(=この場合は北村氏)がいるあいだは、われわれが「悪」と認定した人間(=呉座氏)がいかに不当な目に遭っても、お前たちは目を瞑っておけというわけである。

仮にそうした立場を、いったん受け入れてみたとしよう。それでは彼らは、その後に現実に生じた以下のような事例を、どう考えるのだろうか。

このリスナーのツイートが言及しているのは、10月22日に放送されたTBSラジオの人気番組(らしい)『問わず語りの神田伯山』だ。公式サイトで録音を聞くと、番組開始4分の前後で、神田氏は親交のある木ノ下裕一氏を持ち上げる文脈で「他はちょっとあの犯罪者2人だったんで」と発声し、笑いをとっている。さすがに直後に「犯罪者じゃねぇし!」と突っ込んではいるが、呉座氏はいかなる意味でも刑法犯ではなく、弁解になるとは思えない。明らかな報道被害であろう。

神田氏は講談界の人気者だそうだが、特に学術行政やジェンダー論に詳しいわけではないだろう。多忙なタレントが炎上の仔細を逐一検証したとも思えず、ネットであそこまで叩かれているのなら「犯罪者」に喩えるのも許容範囲だと見なして、「いっちょかみ」の漫談屋として呉座氏のネタに食いついたと推測するのが穏当だ。

こうした無責任な芸人の所作を、知性的と感じる人はあまりいないと思う。しかし、多くが学術関係の肩書を有する18ないし17名が呼びかけ人となり、同じく1316名が署名して、呉座氏を女性差別の象徴のように非難するオープンレターがネットに残り続ける現状は、間違いなくそうした(悪しき)反知性主義の培養土にもなっている。

本連載の第4回で使った造語を用いれば、呉座氏の炎上をめぐる「専門禍」は、いまや知性の尊厳を自己否定する域にまで達したということだ。そして自らの行為の帰結に対する反省と責任の表明は、相も変わらずレターの関係者からは、ほとんど聞こえてこない。

こうした専門禍を終わらせるには、正反対の二つの方法がある。ひとつは、専門家たちがより思慮深くなり、「いまさえよければ」の空気に流されず、その時は少数派になることを恐れずに発言する姿を示して、知性が社会で果たす役割を取り戻してゆくことだ。

もうひとつは逆に、専門禍を起こしたくとも起こせないようになるまで、専門家が社会的な信用を失うことだ。「研究者の発言なら、信じるのはやめよう」「いや、あの人は大学の先生にしてはまともだから、ちょっとは耳を貸してもいいよ」――そうした会話が日常に定着するまで彼らの権威が失墜すれば、学者の名を笠に着た暴走も起きえない。

2018年に『知性は死なない』を出版したとき、私が同書に込めたのは前者の願いであった。しかしいま、キャンセル・カルチャー導入の「お遊び」に嬉々として興じた後、世論の潮目が変わったと見るや「言い逃げ」して口をつぐむ大学教員たちの姿に接して、実現するのは後者の道しかないという諦念を痛感している。

2020年以来の新型コロナ禍のなかで、移動や営業の自由といった基本的人権がいかに「その時の空気」しだいで失われるのかを、多くの国民が感じたと思う。「いま」あいつは悪いやつと言われているから、どこまで叩こうがかまわないとするキャンセル・カルチャーの論理と心理は、そうした風潮下にステイホーム・ストレスの解消法としてネットユーザーの一部に広まった、海外産の「ファッショナブル」な脱法ドラッグのようなものだった。

2022年からはいよいよ、社会的にもポストコロナが視野に入って来よう。その時私たちは、この2年間でにわかに自明視された社会の風潮から距離をとり、もう一度その妥当性を問い直さなければならない。

そうした作業を、国民ひとりひとりがわが身を省みながら、進めることが大切だと思う。自ら起こした「専門禍」の反省もなく、再び「専門家」の看板で社会に口を挟み始めるだろう人々の手に、これ以上私たちの権利を委ねてはならない。

(付 記)

本連載の第8回でオープンレターの呼びかけ人から氏名が消えていることを指摘した礪波亜希氏は、12月9日に、自身のウェブサイトで呼びかけ人を降りることとなった経緯を真摯に公表された。それを受けて私も当該回に追記を行っているので、参照されたい。

■

與那覇 潤

評論家。歴史学者時代の代表作に『中国化する日本』(2011年。現在は文春文庫)、最新刊に『平成史-昨日の世界のすべて』(2021年、文藝春秋)。自身の闘病体験から、大学や学界の機能不全の理由を探った『知性は死なない』(原著2018年)の増補文庫版が11月に発売された。

【関連記事】

・「言い逃げ」的なネット文化を脱するために:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える①

・「言い逃げ」的なネット文化を脱するために:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える②

・嶋理人さんへの警鐘:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える③

・専門家を名乗る学者が起こす「専門禍」:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える④

・北村紗衣氏の「事実誤認」についての疑問:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑤

・北村紗衣氏の「指摘」に応える:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑥

・SNS言論人の典型北村紗衣氏を論ず:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑦

・オープンレターがリンチになった日:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑧

・オープンレターを書いたのは「誰」なのか:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑨

・歴史学者はいかに過去を捏造するのか:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑩