designer491/iStock

11月3日に始まった本連載も、12回を数えるに至った。内3回分は嶋理人氏による中傷、同じく3回分は北村紗衣氏の批判に応えるために執筆したもので、私自身が好んで延ばしたわけではないが、新たな読者に「全体を通読してほしい」とはお願いしにくい分量である。

そのため連載後半部での主題となった、4月4日のオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」をめぐる論点を中心に、今回のみでも呉座勇一氏の日文研「解職」をめぐる争点を概観できるようにしておきたい。

当該のレターが日文研による呉座氏の「解職」(テニュア内定の取り消し)にどこまで影響を与えたのかは、進行中の訴訟の中で明らかにされると思うが、同レターはその「内容面」に限っても、以下の看過できない瑕疵がある。

- 呉座氏の名を14か所(「彼」や単に「氏」という表記を入れると18か所)にわたって記し、ネガティブな形で強く個人を印象づける文面となっていること。

- 呉座氏個人への批判と、女性差別を是正するための一般的な提言とを混在させ、後者に賛同する者が自動的に前者にも加わることになる「抱き合わせ販売」をしていること。

- 結果として呉座氏本人と、「彼と「遊び」彼を「煽っていた」人びと」に対する非難とを切り分けず、それぞれの責任の範囲を曖昧にしたまま批判を拡大していること。

- 呉座氏個人に対するものと特定できる批判に、「過去数年にわたって」中傷した、「歴史修正主義」に同調していたといった、事実に反する内容を含むこと。

かつレターの「運用面」については、遥かに大きな問題があり、そのことが現在「事実上のネットリンチだった」との批判を、広く招いていると言うことができよう。

- 呉座氏からSNS上での謝罪を受け(3月20日)、公式な謝罪文の公表(7月に実現)をめぐり係争中だった北村紗衣氏が呼びかけ人を兼ね、かつ自ら賛同を募っていたこと。

- 「中傷や差別を楽しむ者と同じ場では仕事をしない、という……選択もありうる」とする文面に、研究者を中心とする1316人もの署名を集めて掲示し、共同研究の組織・運営を主務とする日文研での呉座氏の勤務継続を困難にしたこと。

- 当初の呼びかけ人18名のうち隠岐さや香氏と礪波亜希氏の2名は、事前(3月21日)に「日文研に宛てて公開書簡を出す」旨を協議していた事実が確認されていること。

- 礪波氏が呼びかけ人から離脱した後も、主宰者側は11月3日にレター上から名前を削るのみでその旨を公に説明せず、かつ一般の署名者にはいまだに署名を撤回する機会を与えていないこと。

むろん、いまもオープンレターは「適切なものだった」と考える人にも、そう主張する自由がある。しかし上記の1~8に及ぶ指摘をやり過ごしたまま、自身の主観的な「正義感」を表明するだけの姿勢が、「同志」以外に理解されることはあり得まい。

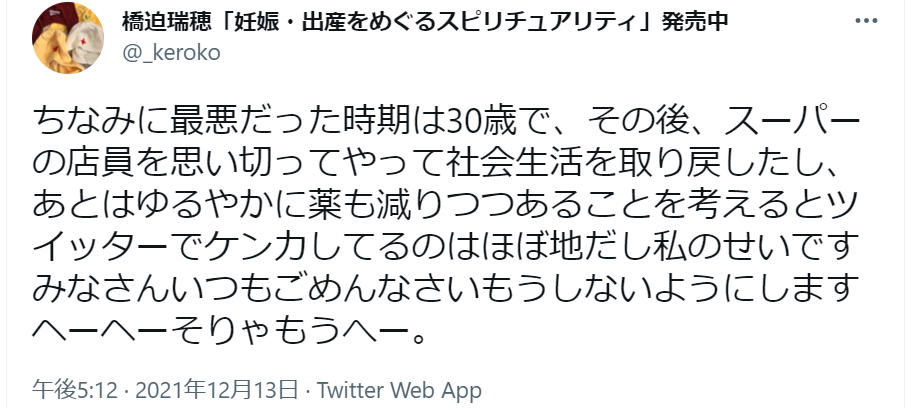

たとえば連載前回での批判に対し、自ら禁じたはずの「私の攻撃性は病気ゆえだからしかたない」(大意)とする論理でのツイートを返しているレター署名者の橋迫瑞穂氏は、自身の言動の正当性を以下のように表明している。

オープンレターの支持者による、こうした吠え声とも「嘶き」ともつかぬ表現は、レターの本文にいう「誰もが参加できる自由な言論空間」の内実(の低さ)を読者に疑わしめるのみで、なんら有効な反論でないことは自明だろう。

幸いにも本連載は反響を呼び、SNS上でも多くの議論を喚起することができた。しかし、管見の限りではいまだ話題として十分提起されていない重要な論点が――レターそれ自体というよりも呉座氏の「解職」をめぐって残されているので、それを指摘したい。

3~4月の炎上以来忘れられていた、呉座氏をめぐる問題に再度注目が集まったのは、日文研(正確には人間文化研究機構)による同氏の処分を報じた10月20日の京都新聞の記事によってだった。「20日までにわかった。処分は9月13日付」と記されているほか、末尾には井上章一所長の(HP上での)コメントも引用されており、日文研側が同紙の取材に応じて書かれた内容と思われる(少なくとも、確認して裏をとったはずである)。

それに対し、処分の妥当性をめぐる論争をより本格化させたのは、同月29日の同紙が、呉座氏による訴訟の提起とその主張内容を報じた記事であった。この両者を、リンク先でよく見比べていただきたい。

気がつくことが、ないだろうか?

前者、すなわち日文研側が関与した記事が報ずる「処分」の内容は「停職1カ月」のみで、精読すると助教だった呉座氏が「非常勤の機関研究員」に降格されたことも(一応は)わかる。一方で、その9月13日付の停職処分に先んじて8月に行われていた、「助教から准教授に昇格する決定」の取り消し(テニュア内定の剥奪)は、呉座氏自身の訴状に基づく後者の記事にしか出てこない。

このことが示す事態は、明白である。日文研は、実質的に最大の処分内容と言える「呉座氏へのテニュア付与の撤回」を当初公表せず、本人が訴訟にさえ踏み切らなければ、その事実は一切報道されずに終わるところだった。つまり日文研は、内定済みのテニュアの剥奪という最重度の処分を行った事実自体を、社会の目線から隠蔽し揉み消そうとしたことになる。

呉座氏にSNS上での過失はあったのだから、日文研がそれを「解職相当」だと本気で信じるなら、はじめから「テニュア撤回」という最大の処分内容こそをメディアに対して自ら公表し、「重すぎる」との批判が起きようが堂々と受けて立てばよいはずだ。それができないのは日文研なる組織が、ネットでの非難怖さに「いまさえよければ」で場当たり的な対応を積み重ねる、言い逃げの論理で運営されている実態を暴露している。

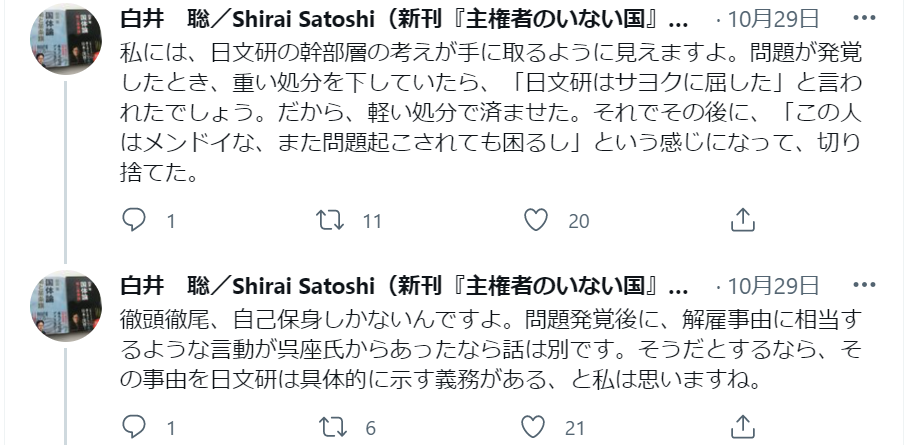

こうした組織人として振る舞う「学者」たちの不誠実さに関しては、呉座氏の訴訟提起が報じられた際の、白井聡氏の論評が正鵠を射たものと言えよう。

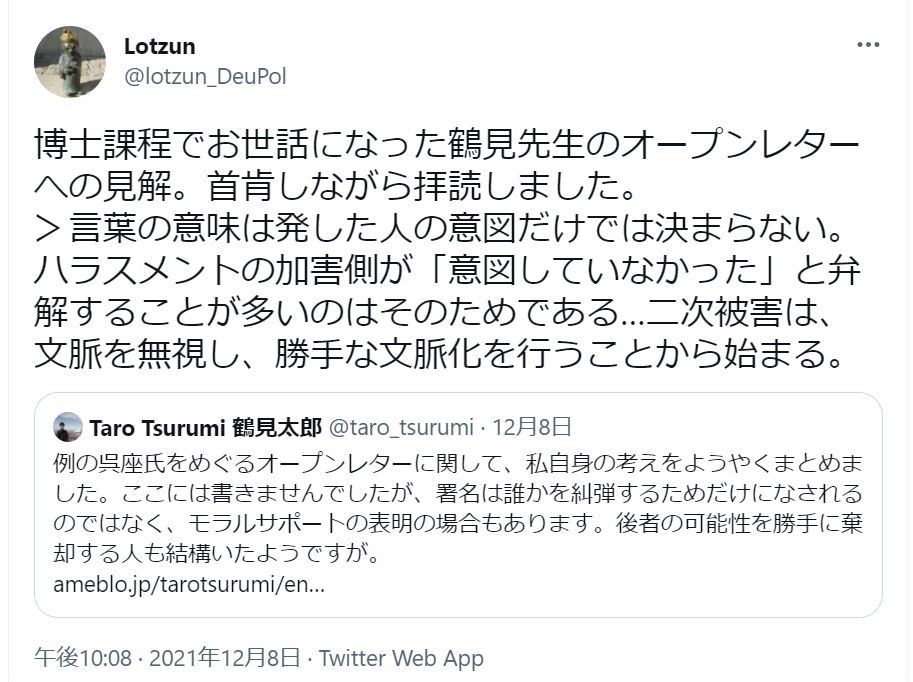

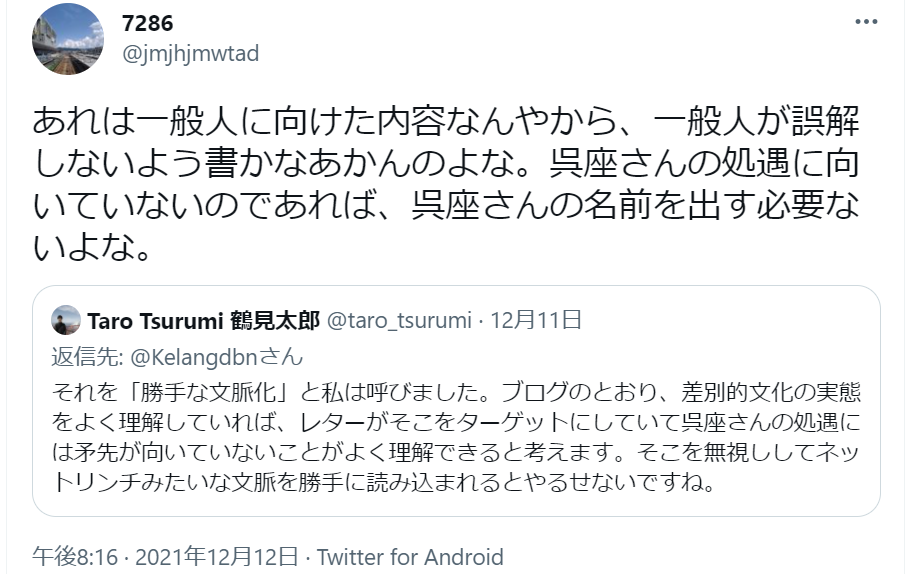

さて日文研の対応のみならず、処分に影響を及ぼしたと推測されるオープンレター関係者の責任がネットで問われ出すと、同様の自己欺瞞を組織ではなく、署名者個人を守るために発揮する研究者も現れた。嶋理人氏と比べても1か月遅れの12月8日になってブログにレター擁護論を掲載した、ロシア史・ユダヤ史研究者の鶴見太郎氏である(同名の日本民俗学史の研究者とは別人)。

自身も署名者である鶴見氏によれば、オープンレターが「呉座氏の解職を求めているとする解釈は、結果のみから判断した合理性を欠く文脈化である」(原文ママ)らしい。かくも力強く断言する文章を、しかしここまで遅れて発表した理由は、12月1日~6日にかけて署名者としての責任をめぐり炎上した衣笠太朗氏のツイートに、事実上示されている。

学閥的に師弟関係のある衣笠氏の窮状を救おうと、後ろ盾が出てきたというわけだ。フェミニスト批評の語彙を借りれば、まことにホモソーシャルなボーイズクラブの紐帯であり、鶴見氏こそは(悪しき)男性性の鑑ということになろう。

残念なことにそれは、翌12月9日には女性かつ当事者の証言によって突き崩されることとなった。オープンレターの呼びかけ人を務めながら、運用に疑問を感じて離脱した礪波亜希氏は、同日に公表した私への応答記事の中で、レターの公開当初から呉座氏への「名誉毀損と見なされる可能性」(原文ママ。強調は引用者)を懸念してきた事実に加えて、呉座氏が日文研を提訴して以降のレター主宰者の内情を、以下のとおり明らかにしている。

「オープンレターの本文から実名を削除し、賛同者の方々のお名前を非公開にすべきではと提案〔したところ〕……レターの今後をどうすべきかを今すぐ決めろというのは強引であり、勝手なトーンポリシングのようで、イラっとした、との旨を伝えられました。」

「当初予想をしなかった方向にオープンレターが影響力を持ってしまったことは、今後の自分の(特にインターネット空間における)言動と責任に照らし合わせ、引き受けて考えたいと思っています。」

かくして「言葉の意味は発した人の意図だけでは決まらない」ことを忘れ、自らの行為もまた(当初予想をしなかった方向で)加害に帰結することの「可能性を勝手に棄却」していたのは、鶴見氏であることが明白になった。呼びかけ人だった礪波氏が気づいた懸念を、署名者としての鶴見氏が一切感じなかったのは、レターを「発した人」の思考すらも同氏は文面から読みとれなかったことを示すわけだから、自身が資料(史料)の読めない歴史研究者だった事実を省みていただくしかない。

礪波氏が発言する前日にこれをやってしまったのはお気の毒としか…https://t.co/q0ItkuP4dd https://t.co/8qzsik2LML

— ヴォルヴィーノ@読書垢 (@dokushoa) December 10, 2021

鶴見氏のブログ記事は続けて、オープンレターについての具体的な疑問1~8には無視して答えぬまま、「差別」一般についての喩え話だけを展開する。しかしユダヤ史という研究対象にあぐらをかいた専門マウンティングが、「研究・教育・言論・メディアにかかわるすべての人」(原文ママ。強調は引用者)を宛先としたレターの擁護につながらないことは、すでに読者の目には瞭然であり、もはやネット上でも説得力を持たない。

さすがに自覚はあったのか、鶴見氏はブログの末尾でようやく、「論点6」への応答らしきものを出してくる。その論理は刮目に値する。

まるで「お前の言うみんなって何人? 地球の人口の何分の一?」と罵り返す小学生の口喧嘩だ。こうした幼稚な思考の持ち主が東京大学の正規の准教授であることに、驚いてもらえるうちが学者の華であって、2020年以来の新型コロナ禍を経た国民はとうに、自然科学も含めた大学教員のほとんどが「組織防衛と自己保身の専門家」に過ぎないことを知っている。

…なんかこのツイートみてから、雪崩を打つように煽り系医クラさんたちが不必要な感染対策の廃止を肯定しだしたみたいだな…なかまの誰かが言い出すのを待ってたみたい。…20か月くらいかかったのかな…コロナ対策禍の終盤に入ったのを感じます。 https://t.co/4VSA1pFblM

— 相川泰一 (@AikawaYasukazu) December 12, 2021

「社会的なカタマリ」(原文ママ)なる独自の分析概念を掲げる鶴見氏が説くように、たしかにテキストは文脈に応じて意味を変化させうる。同氏が署名したオープンレターも12月9日深夜、やはり署名者だった女性書評家が暴言により炎上して以降、「レターに署名した以上は、同じ論理で本人がキャンセルされても自業自得だ」と烙印を押すためのツールという、新たな文脈を着実に獲得しつつある。

鶴見氏をはじめとする、あくまで自身の誤りを認めないレター賛同者には、同様の事例が今後生じるごとに「署名は誰かを糾弾するためだけになされるのではなく、モラルサポートの表明の場合もあります。後者の可能性を勝手に棄却する人も結構いたようですが」とリプライして、炎上の拡大を抑える責務を果たすことを求めたい。学者が言い逃げ屋へと堕ちないためには、そうした形で自らの言葉を実践していただくほかはなかろう。

いよいよ来年の4月からはおそらく、大学の日常も「オールドノーマル」に戻っていくと予想される。私は2020年の8月、および今年の5月からすでに警告してきたが、かつて社会的な同調圧力の怖さに対面授業を放棄し、一目散にオンラインへと逃走した教員たちが、いまさら「キャンパスでしかできない学びがある」などと再び手のひらを返そうと、その言葉を信じる人は誰もいない。

アカデミアに属する人々が最後の矜持も示さないなら、私たちはかつて彼らに寄せた権威や信頼を、今後は言論を蝕むウイルスと見なして「隔離」し、ポストコロナの社会に影響を及ぼさぬよう「封鎖」するだけである。オープンレターの文面と署名欄はそうして埋葬された学者たちの墓碑銘として、「ポスト大学」時代のインターネットを飾ってゆくだろう。

■

與那覇 潤

評論家。歴史学者時代の代表作に『中国化する日本』(2011年。現在は文春文庫)、最新刊に『平成史-昨日の世界のすべて』(2021年、文藝春秋)。自身の闘病体験から、大学や学界の機能不全の理由を探った『知性は死なない』(原著2018年)の増補文庫版が11月に発売された。

【関連記事】

・「言い逃げ」的なネット文化を脱するために:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える①

・「言い逃げ」的なネット文化を脱するために:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える②

・嶋理人さんへの警鐘:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える③

・専門家を名乗る学者が起こす「専門禍」:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える④

・北村紗衣氏の「事実誤認」についての疑問:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑤

・北村紗衣氏の「指摘」に応える:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑥

・SNS言論人の典型北村紗衣氏を論ず:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑦

・オープンレターがリンチになった日:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑧

・オープンレターを書いたのは「誰」なのか:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑨

・歴史学者はいかに過去を捏造するのか:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑩

・キャンセル・カルチャーの論理と心理:呉座勇一氏の日文研「解職」訴訟から考える⑪