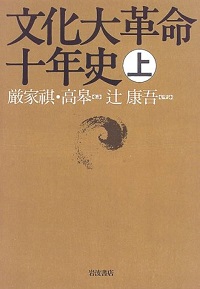

「文化大革命十年史」(岩波現代文庫)の著者、厳家祺と高皋はその日本語版序文で、文化大革命(以下、「文革」)を「激情と暴虐、理想と恐怖、畏敬と卑下、希望と悲哀が、交錯しつつも共存していた時代であった」とし、それは「毛沢東への個人崇拝を通じて引き起こされたものである」と喝破した。

毛は「文革」の10年前にも、「大躍進」政策で4千万人を餓死させる「大飢饉」を引き起こした。それは原爆技術を移転を履行しないとしたソ連と袂を分かったことの腹癒せだった。毛はフルシチョフを軽んじ、「ソ連が15年以内に米国を抜く」なら「中国も15年以内に英国に追いつきを追い越す」と豪語した。

毛は、英国を追い越すとの無謀な計画のために農家に溶鉱炉を作らせ、農民は仕方なく鍋釜鋤鍬を溶かした。彼らは全国規模の水利事業にも駆り出された。斯くて収穫は激減した一方、各人民公社は架空の成果を競い、農民の食い扶持まで取り上げた。これが「大飢饉」の原因だ。(拙稿:「習近平の共産中国は『本卦還りの三つ子』」)。

「文革」も、毛の予想を遙かに超えた紅衛兵の跋扈などで最大2千万人とも言われる犠牲者を出した。が、毛にとっては、彭徳懐や劉少奇らの政敵を葬れたうえ、72年には、ベトナム戦争で疲弊した米国のニクソンと、ソ連の覇権主義に共に対抗するとの大義名分の下に発した上海コミュニケで、米中国交回復を緒に就けることができた。

「大躍進」の失敗で退いた毛に代わって、一旦は劉少奇と鄧小平が党を指導したが、「文革」で復活した毛は、劉少奇を粛正し、鄧小平を失脚させた。が、失脚で済んだことが、林彪や華国鋒を押し退け、鄧をして「韜光養晦」と「改革開放」とで中国を躍進させた。79年の米中国交樹立で、実質的なカーターのカウンターパートは華国鋒主席ではなく副首相の鄧だった。

習近平国家主席 中国共产党新闻より

■

「文化大革命十年史(上)」は第一章「『海瑞免官』に対する批判」で始まる。以下がその大要だ。

毛沢東は、65年のエドガー・ノー(注)との会話で、元々中国にある「個人崇拝」が、今さらに必要であると述べた。70年の会話では、5年前は各省、各地方党委員会(特に北京党委員会)の内部を把握できなくなっていたと認めた。スノーはこの時、5年前のその日、毛が劉解任を決意したとの確信を得た。(注:「中国の赤い星」を書いた親中反日の米人作家)

海瑞は明代の政治家で、65年11月に姚文元は、「新編歴史劇『海瑞免官』を評す」という論評を上海の新聞「文匯報」に発表した、北京市副市長の呉晗が海瑞を主人公に書いたその歴史劇は61年初めに上映された。海瑞は皇帝に直諫して投獄されたこともある清廉潔白な人物とされ、呉晗は明史の著名な研究家だった。

毛は59年、「反右傾闘争」がもたらした、真実を話そうとしない風潮を批判、「多くのほら話は上から押しつけられたものだ」とし、海瑞は敢えて真実を語ったのだと、海瑞精神を宣伝すべきことを語った(筆者は、毛がこの頃から、自ら犯した「大躍進」失敗を劉少奇や彭徳懐に転嫁する狙いを持っていたと思う)。

「海瑞免官」は、毛が、明史に通じた呉晗に間接的に海瑞の研究を仰いで書かれたものだ。「海瑞免官」に先んじて呉晗は、「海瑞、皇帝を罵る」を59年6月に書いたが、この頃に開かれた廬山会議は、「大躍進」の「真実を語った」彭徳懐に「反党的」との烙印を押した。

これを知った呉晗は、「中国知識分子」の小心さから、海瑞と彭徳懐との間に一線を引き、「右傾機会主義分子」は「海瑞のような者ではない」との一文を「海瑞、皇帝を罵る」に注記し、60年に改めて「海瑞免官」を発表した。呉晗はここで、海瑞の「剛直にして阿らない」精神と彭徳懐とは関係がないと強調した。

その翌年(62年)の八期十中全体会で、毛はこう述べた。(要旨)

小説を書くことが流行っているが、小説を利用した反党活動は一大発明だ。政権を倒すには先ず世論を作り、イデオロギー分野での準備をせねばならない。革命的階級はそうだったし、反革命の階級も同様である。

江青はその後、党中央宣伝部と文化部の副部長に「舞台やスクリーンに出てくるものの多くはブルジョア階級、封建主義のものだ」と述べ、「海瑞免官」批判を求めたが拒まれる。北京での「海瑞免官」攻撃を諦めた江青は上海に向かい、同市党宣伝部部長兼党委員会候補書記の張春橋を説得、そして「解放」誌編集委員の姚文元が登場し、「四人組」の原型が65年初めに揃うことになる(王洪文が加わるのは73年)。

65年9月、毛沢東は政治局常務委員会拡大会議で「ブルジョア階級の反動思想を批判すべきだ」と提起、北京市長彭真に「呉晗を批判できるか」と問い、「些か問題があるので批判する」と言わせた。この時、毛の腹を読みかねた彭真は直後に失脚するが(後に復権)、毛の意図を知る「三人組」は呉晗批判のテンポを速めた。

以上が「文革」の序章とも言える、「文化大革命十年史(上)」第一章「『海瑞免官』に対する批判」のあらましである。筆者が長々と「文革」発端のなった出来事に触れるのは、これを目下の習近平と人民解放軍に纏わる奇妙な出来事と対比させる狙いからだ。

■

法輪功系メディア「大紀源」のネットニュース「NTDTV」に拠れば、習近平はロケット軍幹部を粛正し、同司令部はほぼ壊滅状態だという。8月2日の国内各紙も人民解放軍機関誌「解放軍報」が1日、戦略ミサイル部隊「ロケット軍」司令官及びそれとほぼ同格の「政治委員」に王厚斌上将と徐西盛上将とが就任すると伝えたとし、トップ2人が同時に交代するのは異例で、汚職や機密漏えいなど軍内の深刻な問題が背景にあるとの観測を報じた(「読売オンライン」)。

軍の関係では、この3月にかつてロケット軍司令官も務めた前任の魏鳳和(この人の動静も3月以降判っていない)から国防相を継いだ李尚福の動静がここ2週間ほど不明であり、秦剛前外相が動静不明のまま更迭された件があっただけに、このロケット軍幹部交代とも相俟って、様々憶測を呼んでいる。

人民解放軍のロケット軍は陸海空の三軍からは独立した組織で、核抑止、核反撃、通常ミサイル精密打撃を目的に、弾道ミサイルや地上発射長距離巡航ミサイルを運用する極めて重要な任務を負っているとされる。

奇しくも9月11日、米空軍省のトップで空軍と宇宙軍を統括するフランク・ケンドール長官が空軍協会主催の航空・宇宙・サイバー会議の基調講演で、今日の中国の進化とその意味について「現代では経験のない種類の戦争に備えなければならない」と述べ、ロケット軍にも言及した。

すなわち、中国は20年以上、西太平洋での大国間競争と対米勝利に向けて戦力を最適化して来きたとし、「米国の高価な資産、空母、前線飛行場、主要なC2や兵站ノードを攻撃する」ために特別に設計されたロケット軍を含む「2つの新しい軍事組織を創設した」のと指摘だ。この中国ロケット軍トップの突然の交代劇の裏に、果たして何があるのだろうか。

その手掛かりを探るべく、前述の「NTDTV」の動画に戻れば、習近平によるこのロケット軍幹部人事、そして急な新疆ウイグル訪問やG20欠席などの背景には、習が信じているいくつかの予言があると言う。その予言は宮中クーデターや暗殺に関係している。

その1つで中国の七大予言書の1つとされる「推背図」には、弓を持った軍人が描かれ、朕は白頭の男だ言うとあり、クーデターを暗示していると言う。また民間の「鉄板図」の絵には、二つの山の谷間を飛ぶ5羽の鳥のうち、黒い4羽の鳥は山を飛び越えるが、最後の白い鳥は山に激突し、赤い血が飛び散る様子が描かれている。

黒い4羽の鳥は、毛沢東、鄧小平、江沢民、胡錦濤を表し、白い鳥は羽と白、すなわち「習」を暗示していると言うのだ。そして、白い鳥は山にぶつかったのではなく弓で射られたもので、射たのは「推背図」に描かれた「弓」を持つ軍人であり、習はそれをロケット軍に擬えて恐れていると言うのである。

「海瑞」といい「推背図」や「鉄板図」といい如何にも中国らしい話だが、人間、極度の不安や恐怖に駆られると常軌を逸する振る舞いをしかねない。それなくても、コロナ対策や洪水対応の失敗、経済失速や西側の半導体包囲網に加え、習自身の健康不安も囁かれる。

尊敬する毛沢東を真似て「個人崇拝」の実現を目指す習近平の乱心が、党や軍の幹部更迭に止まれば良いが、台湾に手を出すような暴挙に向かわないことを祈るのみだ。