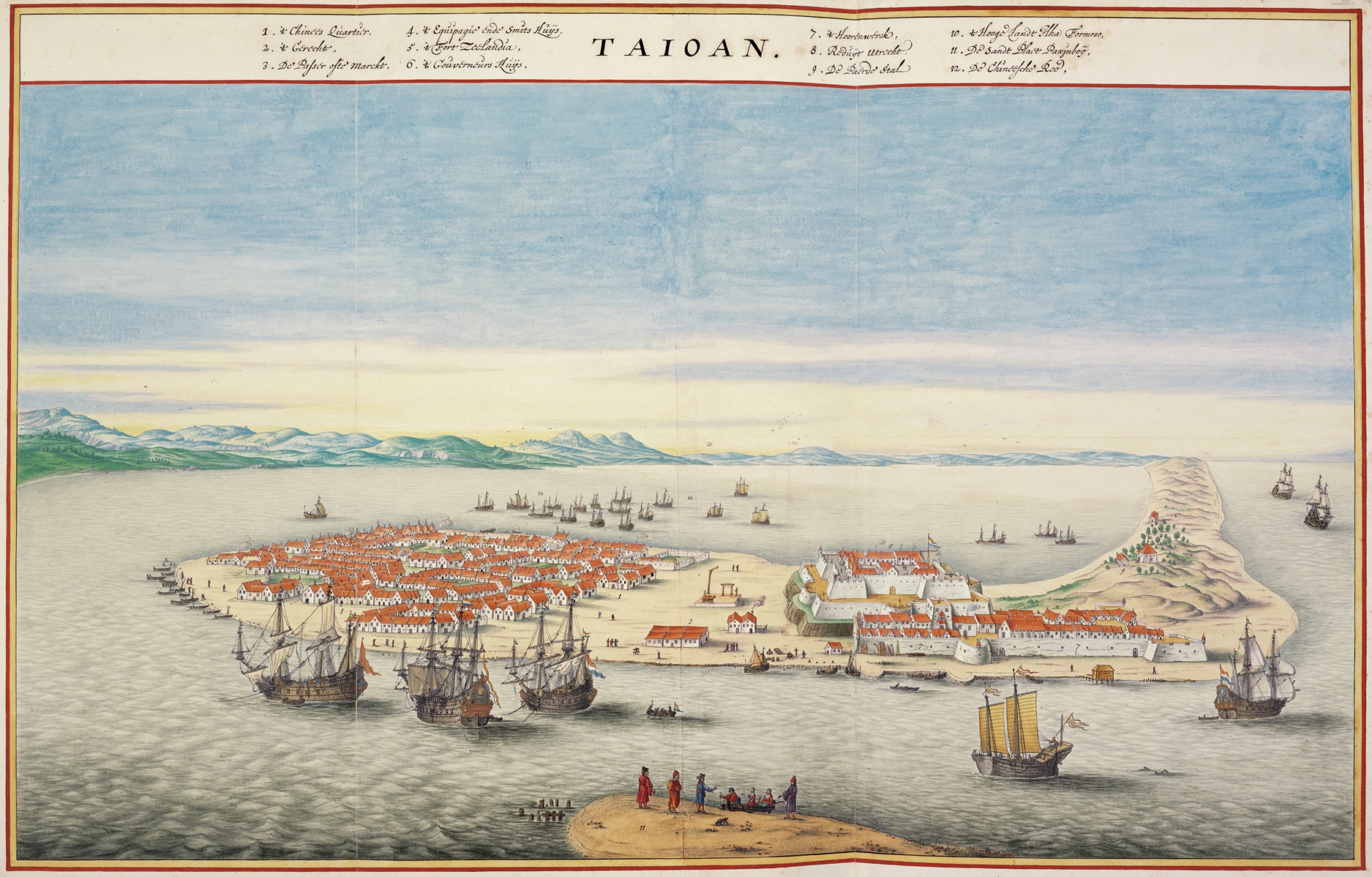

台南市の安平古堡。オランダ統治時代の台湾(1624年)

Wikipediaより

(前回:「浜田弥兵衛事件」の顛末:400年前に日本が台湾を領有したかも知れない話①)

浜田弥兵衛事件

オランダ東インド会社(VOC)がタイオワンを占拠した目的は、中国から仕入れた生糸や絹布を日本や欧州に売ることだった。幕府とVOCの良好な関係は平戸の商館開設に明らかだが、日本人は従前からタイオワンで原住民から鹿皮を買い、毎年訪れる支那の船から生糸や絹を購入していた。ところがバタビア総督カーペンテール(在任23-27年)は、タイオワン両城の築城費捻出と同地の貿易から日本を遠ざける目的で、外国人による輸出入に10%の関税を課したのだった。

この新制度は日本商人を憤慨させた。末次平蔵らは25年に、利益率の高い支那生糸を購うため7万ダカットの資金(現在価値不明)を支出していた。このため船長浜田弥兵衛は朱印状を盾に関税の支払いを拒否した。するとタイオワン行政長官ソンクは生糸を値上げした。これらオランダの対応は、幕府の威信を甚だしく傷つけた。

幕府の朱印船貿易は個々の商人への朱印状交付を禁じる一方、「二三の国家的大身の者、即ち諸役人中に利得を齎し、或いは青年将軍家光の恩寵に預かって報酬の権利を得た者にのみ下付され、台湾貿易の如きも、此れ等の者の命により又それ等の利用するところとなって営まれ」ていた。当時、タイオワン貿易の朱印状を所持者していたのは、大坂の豪家末吉の一統で銀座頭役の平野藤次郎と長崎代官で貿易商人の末次平蔵である。

26年にも藤次郎と平蔵のジャンク船が、30万ダカットの資金と共にタイオワンに現れた。彼らは1000ピコル(約60トン)の生糸やその他の支那の物産、そして台湾の鹿皮を買い付けるつもりだった。当時、その海域は海賊の一官(鄭成功の父鄭芝龍の別称)が猛威を振るっていたため、彼らは自身で支那まで品物を引き取りに行かざるを得なかった。

浜田弥兵衛はデ・ウィット司令官に、ジャンク船2隻の借り受けとオランダの護衛の下、商品を支那からタイオワンに輸送することを依頼した。が、デ・ウィットはこれを拒絶し、日本人が船を支那へ差し向けることも禁じた。弥兵衛らはタイオワンに足止めされたのだった。

平戸商館長ナイエンローデは26年3月、バタビア総督に「関税は今一年此れを取り立てず、日本に特使を使わして税法の根本問題を老中と諮るがよい。日本人は和蘭人に先んじて来航し、その地を商業地とした先駆者なるが故、此れに対しタイオワンにおける特権を与え、決して確執に陥ることなきよう一切を慎重且つ友好的に協議すべきである」と書き送っていた。平戸商館としてはタイオワン政庁のために日本での交易が無に帰すことを恐れたのである。

カーペンテール総督は日本に特使を派遣することとし、その役を最近バタビアに着任し、タイオワン行政長官に新任したばかりのピーテル・ヌイツに授けた。が、この人選が最悪だった。ミッデルブルグ出身のヌイツの人事は本国の支配人やカーペンテールの恩寵に縁るもので、法律家である彼はタイオワンの事情に全く精通していなかった。

日本に向かうヌイツにはいくつもの大任があった。それらは、将軍と老中に信任状と献上品を奉呈すること、年頃オランダが蒙っている恩恵好意に対してバタビア政庁の謝意を奉り、希望する許可を求めることなどであり、延いてはこの紛争を収め、でき得れば幕府にこの先2‐3年は朱印状の発行を行わないよう求めることだった。

ヌイツには前もって、タイオワンに残された日本ジャンク船の膨大な積み荷の全部を無税にし、自由に出向させるよう指令されていた。そこで彼は日本に発つ前、デ・ウィット司令官に、まだ支那に残してある日本商人の生糸をオランダ船でタイオワンまで運ぶように指示した。が、デ・ウィットはこれを履行しなかった。

弥兵衛は約束を守らないヌイツに憤慨し、ヌイツ使節の目的を無効にするべく新港社の原住民10数名を、海上略奪を行うためと称して伴い、ヌイツを追って日本に向かった。原住民には、幕府に服従するタイオワンの使節という形を取らせ、オランダの圧政を訴えさせようと考えたのである。そうとは知らないヌイツの一行は27年8月1日、平戸に到着した。

そこでヌイツは平戸侯留守居役から極めて不遜な応接を受ける。商館長ナイエンローデからも平戸の横暴振りを愁訴された。ヌイツは8月半ばに平戸を発ち、9月4日に江戸に入ったが、将軍との謁見を拒否され、献上品も受け取られないままタイオワンに戻った。幕府は長崎奉行から報告を聞いていたのである。一方、平蔵や弥兵衛に引率された新港人は将軍に拝謁し、優遇を受けた。

翌28年4月、平蔵のジャンク船2隻が弥兵衛に操られて再びタイオワンに入港した。武装した470人の乗組員と共に、前年日本に連れていった新港人も同乗していた。が、ヌイツは彼らの上陸を拒んだ。平戸の意趣返しだった。弥兵衛は従者数名と共に談判を許されたが、武装解除を承服させられ武器を接収された。新港人も入獄され、日本で贈られた品々はオランダ人に分配された。

日本人はジャンク船に軟禁され、飲み水にも事欠く有様で、支那との貿易も体よく引き延ばされ、日本への帰航許可も拒まれた。何より日本人の尊厳を傷つけ憤慨させたのは、談判の度に椅子に腰かけて組んだ足先が、日本人の頭に触れんばかりになるヌイツの振る舞いだった。この態度は弥兵衛をして「屈辱の中に生き永らえるよりは、むしろ斬り死にせん」と決意させた。

28年6月29日、弥兵衛は10数名の部下を伴い、ヌイツに出発の承諾を求めた。息子と部屋にいたヌイツは引見し、再び引き延ばして結局これを断った。その時、弥兵衛らはヌイツに襲いかかって羽交い絞めにし、弥兵衛は短刀をヌイツの胸に当てつつ縛り上げた。上席商務員のモイゼルが、急を聞いて駆け付けた兵員と共に日本人を射撃したが、弥兵衛はヌイツの首を切ると脅し発砲をやめさせた。

両者は、人質各5人を出し合うこと、新港人の解放と没収品の還付、船と財産の返還と日本帰国などに合意し、ヌイツを解放して28年7月、弥兵衛らはヌイツの息子ローレンスを含む人質と共に日本に発った(ローレンスは31年末に大村監獄で死亡)。顛末を聞いて幕府は平戸オランダ商館の貿易を停止した。

2度目のバタビア総督になっていたクーンは29年3月、事態を聞いて老練な交渉役ヤンスゾーンを日本に派遣し事態の収拾を企図した。召喚され10月にバタビアに戻ったヌイツは、在任中の不正も発覚し30年3月に収監された。

ヤンスゾーンは9月4日に平戸に着いたが、隆信と平蔵は将軍謁見を許さず、将軍名の返書を彼に渡した。そこには、日本との交易を希望するならゼーランディア城を明け渡すか、破壊せよなどと書かれていた。バタビアでヤンスゾーンを迎えたのは、29年9月に病死したクーンの後任総督スペックスだった。平戸商館長を務め日本事情に通じていたスペックスは返書の内容に疑念を懐き、オランダ側の釈明を縷々認めた覚書を託して30年7月、ヤンスゾーンを再び日本に派遣した。

ヤンスゾーンは9月に平戸に着き、商館商務員として日本とタイオワンの事情に精通するカロンとサンテンを伴って12月中旬に江戸を目指したが、大阪に至って江戸から、公の許可なく旅を継続すべからずとの命が下った。月日は過ぎ、32年の春頃から将軍秀忠は死の床に就き、家光が後を襲ったが、こうした事情も謁見が遅延する要因となった。

こうした中、日本人の性情を良く知るスペックスはその怒りの原因が、ヌイツが弥兵衛らに加えた侮蔑にあると思うに至り、彼の身柄を引き渡すことが解決の唯一の途であると結論した。ハーグ国立文書館所蔵のヌイツ関係書には、「彼を一角の神学者か法律家に彷彿させるものこそあれ、有能な植民家を思わせるものはない」、「ヌイツを難ずるものには、彼の他国の風習への無知とその傲岸さが記されていた」とある。ヌイツは32年7月(9月到着)、老中への言上書(嘆願書)と共に日本に送られた。

32年10月2日に老中府に提出された言上書にはこうあった。

彼はその身と弥兵衛殿との間に発生したる紛争のため、並びに新港人の取扱い不都合なりし科をもってこれを日本に送付すべきにつき、何卒将軍又高位諸彦におかれては彼の弁明と無実の科とを然るべく吟味相成るよう、その上にて、彼が日本の風習に不明なりしことが非行の基となりて今回の不祥事を惹起いたしたる次第分明致しましたらば、何卒他の和蘭人共々彼を釈放の上環致させ下さるよう、万一又別の事情によりて事件を年内に御裁断下され難き場合は、無辜の和蘭人と船舶並びに商品の抑留を解きその替わりヌイツの身柄を抑え置きて、適当なる時機にタイワン事件を御裁き戴く様願い上げる、(そして平戸商館会議に指令伝えられ、万一ヌイツが日本の奉行に引き渡さるるの止む無き場合には)慎重要心を尽くして和蘭国殊にはヌイツ自身の栄誉と対面を出来る限り傷付けられざるよう取計(られたい)。

オランダに好意的な声が幕府に湧き上がった。不都合をなした者の処罰を日本の公平な判断に委ねたという事実、そして将軍制定の朱印状を冒涜したことに進んで裁きを受けるという事実が、幕府をしてこれを承認させたのだった。幕府は迅速な対応を取り、33年1月17日には「会社の財産、船舶並びに人財も自由にする」との報がスペックス総督にもたらされた(ヌイツの釈放は36年)。

背景には、平蔵の死後にタイオワン占有と貿易に対する関心が薄れたこと、イエズス会の布教への警戒心の反動としてのオランダ贔屓、そして何より芽生え始めていた鎖国の気運があった。赤痢のため監獄で死亡したローレンスの父親に対する同情もあったかも知れぬ。これの裏返しか、末次平蔵は弥兵衛らが帰国した後、捕えられて(何らかの不正によるとされる)30年7月5日に獄中死を遂げていた。

おわりに

斯くて徳川幕府は、1639年の「第5次鎖国令」でポルトガル船の入港を禁止し、以降は出島のオランダ商館のみに貿易を許した。鎖国はその後1854年に日米和親条約が結ばれるまで215年にわたって続いた。それはオランダが1624年にタイオワンを占有し、1895年に日本が下関条約によって清から台湾を割譲された期間とほぼ重なる。

ここでは詳しく触れないが、この期間前半の日本の国力、すなわち軍事力と経済力は世界でも一頭地を抜いていた。例えば天下を統一した秀吉は、全国の大名の財や石見銀山の富を集めて、豪華絢爛たる聚楽第や伏見城、そして大阪城を築いたし、集めた武力によって明の征服を目指した朝鮮出兵を行った。

VOCとの貿易でも、例えば支那生糸の買い取り価格は22年に1ピコル300テール(両)だったのが、28-31年には550テール、32年には600テールに高騰したが受け入れた。またハーグ文書館の文献に拠れば、将軍秀忠(1632年没)は11年間に毎年5百万テールの経費を使い、なお55百万テールを蓄えたという(下関条約で日本が清から得た賠償金は2億テール)。

こうした状況に照らせば、スペックス総督の日本に対する慇懃な姿勢が理解できるし、日本がタイオワンに執着しなかった理由も判る。領有したとして、奴隷風習のない日本が植民地経営に長けたオランダの様に対岸から苦力を連れてくることもなかろう。400年前の台湾は、数百万単位の漢人と万単位の原住民が暮らす日清戦争直後の台湾からは想像できない、まさに「化外の地」だったのだ。