ronstik/iStock

コロナワクチンの功罪を論ずるにあたっては、リアルワールドのデータを解析した結果が最も説得力がある。最近、地域住民の開示請求に応じて、コロナワクチン接種後死亡事例に関するデータを開示する自治体が増えている。筆者に依頼があった自治体の開示データを解析することによって、新しい事実が見えてきた。今後、各自治体の開示データを解析するにあたっての参考として、これらの事実を列記する。

20を超える自治体の開示データの解析を依頼されたが、自治体によって開示された項目が異なる。解析するにあたっては、年齢、接種回数、ロット番号、接種日、死亡日が必須である。コントロールとして、未接種者の年齢や、死亡した場合は死亡日も必要である。個人情報の保護を理由に、年齢情報などを開示しない自治体もあることから、解析ができたのは、依頼があった自治体の一部である。

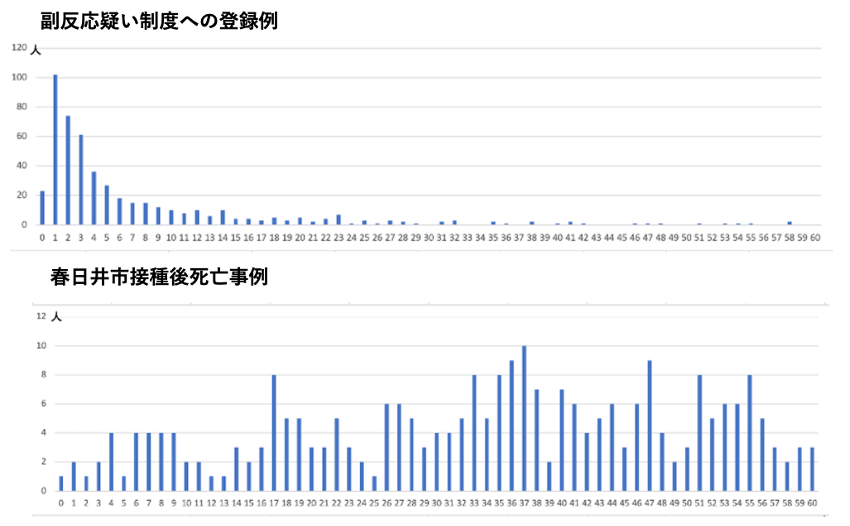

これまで、コロナワクチン接種後死亡事例の情報は、副反応疑い報告制度に基づき、医師や製薬会社から医薬品機器総合機構(PMDA)に報告されたものしかなかった。2024年10月の時点での報告件数は2,261件あるが、死亡日は、ワクチン接種後2週間までに集中している。

一方、春日井市の開示データに基づく検討では、このような傾向は見られず、接種半年後まで死亡事例は発生した。(図1)。

図1 コロナワクチン接種から死亡までの日数

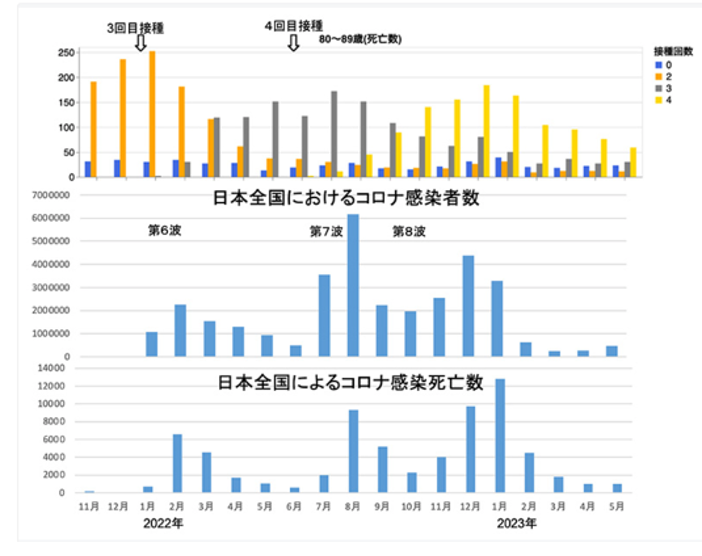

浜松市においても、2回目ワクチン接種後の死亡数の変化を検討したが、春日井市と同様に、半年後まで死亡数は漸増した(図2)。高齢者の多くは、2021年5月〜7月に2回目接種を受けたが、死亡数のピークは半年後の2021年11月から2022年1月にかけてであった。この時期は日本では、コロナの流行が収束していた時期で、全国のコロナ感染による死亡者数も11月は151人、12月は90人に過ぎなかった。

3回目、4回目接種後死亡数の変化も2回目接種後と同様の推移を示した。ワクチン接種後の死亡事例の多くは、偶発的なものと考えられるが、ピークが見られた。一方、未接種者の毎月の死亡数の推移はほぼ一定で、接種者のようなピークは見られなかった。

図2 浜松市におけるコロナワクチンの接種回数と死亡数の推移

日本では、予防接種健康被害救済制度に基づいて、コロナワクチン接種と健康被害との因果関係が審査されている。

2025年3月17日に開催された審査会では、20件の死亡事例について審査されたが、認定されたのは6件で、14件は因果関係を否定する論拠があるとして否認されている。否認する論拠の多くは、ワクチン接種から死亡までの期間と考えられるが、春日井市や浜松市のデータからは、接種から死亡までの期間でもって、因果関係を否認するのは困難と思われる。

コロナワクチンには感染予防効果は見られないが、重症化予防効果があるという理由で、現在も、接種が推奨されている。ワクチンを打つ目的は、死亡数を減らすことであり、コロナによる重症化を予防できても、他の原因で死亡しては意味がない。

ワクチンの効果を検討するには、未接種と接種グループの死亡率を大規模に、それも長期にわたって比較したリアルワールドデータが必要である。わが国には、これまで、このようなデータはなかったが、各自治体からデータが開示されたことによって初めて検討が可能となった。

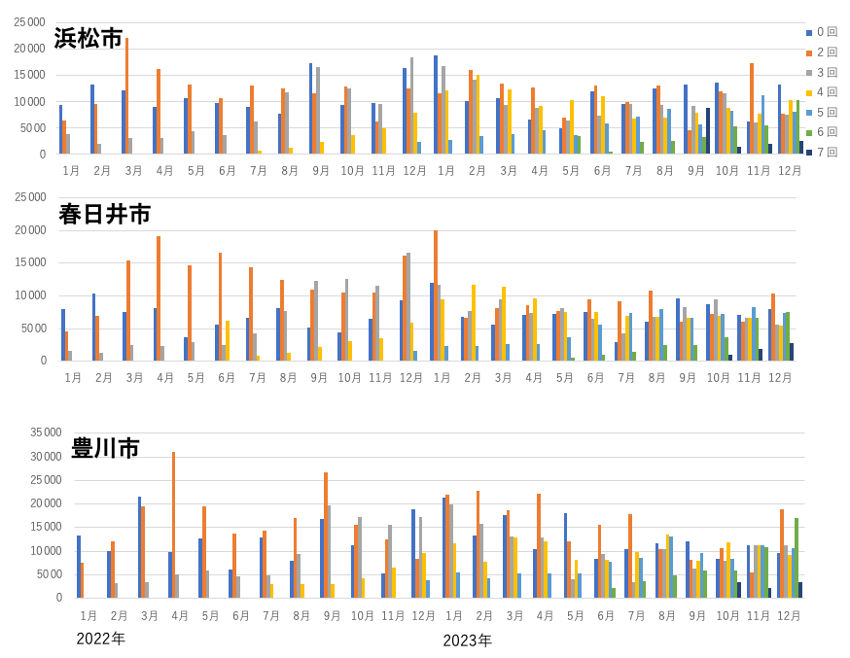

図3には、静岡県浜松市、愛知県春日井市、豊川市におけるコロナワクチン接種回数と10万人年当たりの死亡数を示す。各回の接種開始直後には、未接種群の死亡数が、接種群の死亡数を超えることもあったが、その後、接種群の死亡数は未接種群の死亡数を凌駕した。

図3 コロナワクチンの接種回数と10万人年当たりの死亡数

藤川賢治氏データ解析

すなわち、ワクチンを接種しても、浜松市、春日井市、豊川市において、死亡数が減ることは見られなかった。イギリスやイタリアにおけるリアルワールドデータの検討でも、1、2回ワクチン接種群は、未接種群と比較してかえって死亡率が高くなることが報告されている。

リアルワールドデータによるコロナワクチン接種回数別全死因死亡率の検討

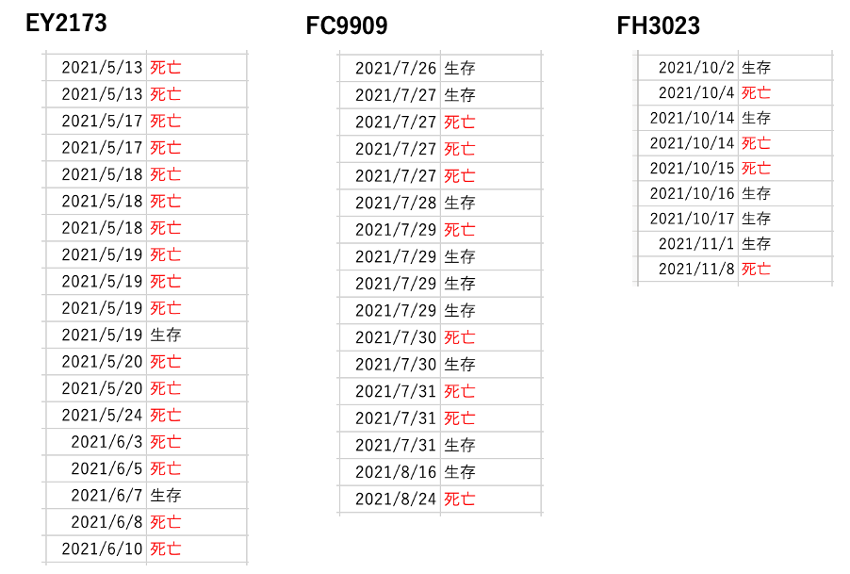

SNS上では、コロナワクチンの安全性にロット間で差が見られるという情報が流れているが、政府は、それを否定している。

浜松市の開示データを用いて、接種回数別の死亡率を検討した結果、2回目接種群の死亡率が極めて高いことが判明した。そこで、最終接種歴が2回であった80〜99歳の高齢者を対象に、ロット差を検討した(表1)。EY2173による死亡率は、89%と極めて高く、FC9909の49%やFH3023の44%と比較して大きな差が見られた。

表1 ロットによる死亡率の違い

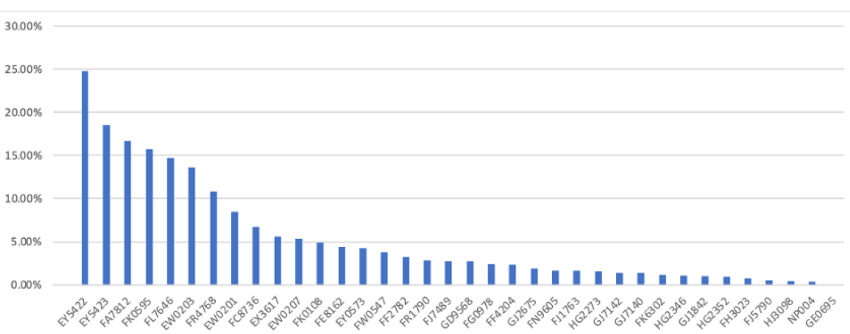

次に、沼津市の開示データを用いて、接種者全員を対象に、コロナワクチンによる死亡率のロット差を検討した。

図4には、沼津市で使用された182種類のロットから無作為に選択した36種類のファイザー ワクチンのロット別の死亡率を示す。最も、死亡率の高いEY5422の24.8%からGE0695の0%まで幅広く分布し、大きなロット差が認められた。また、接種時期によって死亡率に差が見られ、接種開始早期の2021年7月までに使用されたロットの死亡率が高かった。

図4 全接種者を対象にしたファイザーワクチンのロット間における死亡率の違い

副反応報告制度に基づいて、厚生科学審議会副反応検討部会で審議された件数が、ワクチン接種後の全死亡事例に占める割合はこれまで不明であった。

副反応疑い報告制度では、コロナワクチン接種後に死亡した事例を報告するのは、医師が予防接種との関連性が高いと認めた場合とされており、報告するかしないかは医師の判断に任せられている。接種後早期の死亡事例の多くは、報告されていると考えられるが、浜松市の検討では、接種当日の死亡事例でも報告されているのは9人のうち2人、翌日の死亡事例では46人のうち2人に過ぎなかった。

副反応疑い制度の目的は、ワクチン接種に関わる安全性のシグナルを検出することにある。このように、報告率が低い状況下で、その役目を果たすことができるのか疑問である。

今回示したデータは、全て一般住民が、自治体に開示請求して得られたものである。コロナワクチンの功罪、さらに今後のワクチン行政を論じるにあたっては、今回の解析結果が持つ意味は大きい。ワクチン接種を推進する立場からは、不都合なデータだけに、このようなデータが、今後どのように扱われるかを注視していく必要がある。