mindscanner/iStock

排出量実質ゼロは、250年続いた社会の大変革ですから、危惧される事項は種々あります。その中で気掛かりな事項を列記します。

前回まで:「2050年の排出量実質ゼロ③」はこちら

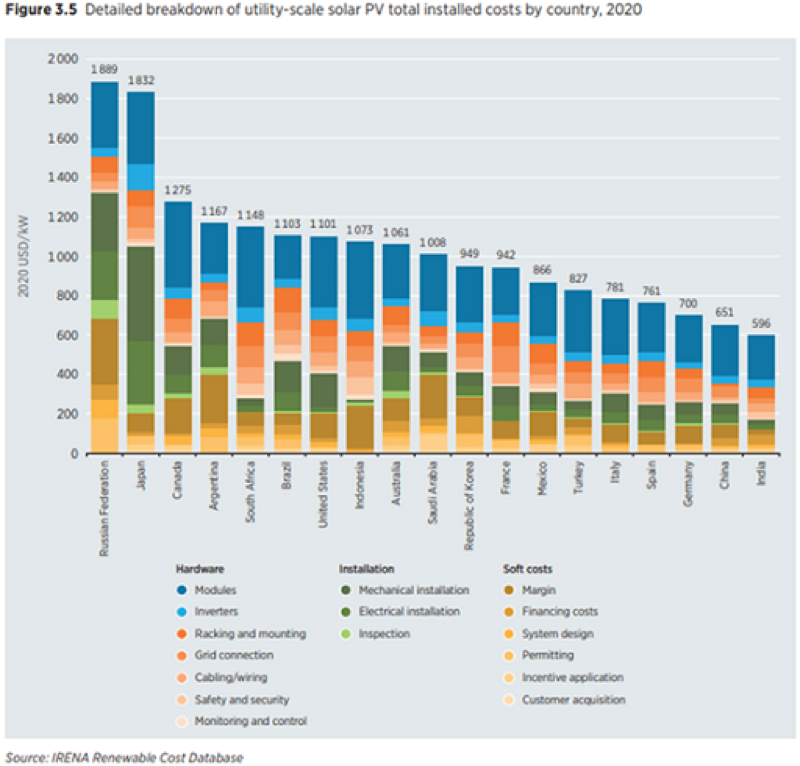

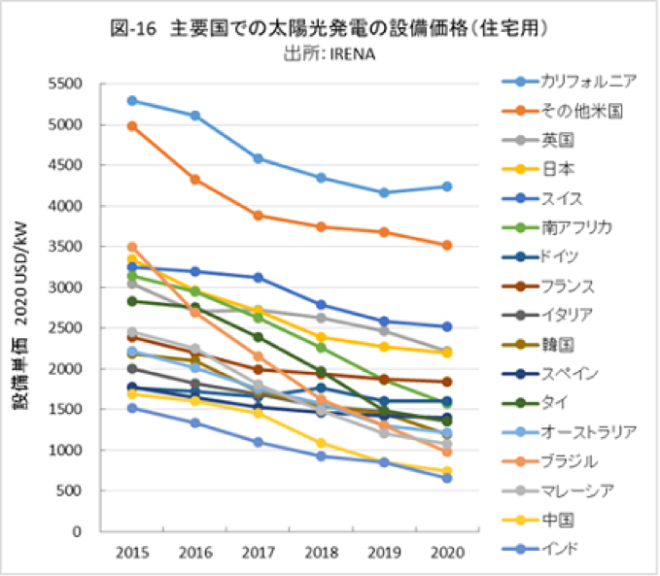

7. 高い太陽光発電の設備価格

2030年にGHG排出量を46%削減するには、太陽光発電を大幅に導入することになります。しかし、日本の太陽光発電は、主要国の中で設備価格が非常に高いのです。図-15は、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の下記レポートから引用したもので、数10MW級事業用の太陽光発電の設備価格内訳を示し、2番目に高いのが日本です。図-16は、住宅屋根設置太陽光発電の設備価格の推移です。

図-15 事業用規模(数10MW級)太陽光発電の設備価格内訳

IRENA, Renewable Power generation Costs in 2020

図-15でロシアと日本の太陽光発電の設備単価が群を抜いて高いのですが、ロシアは2019年の太陽光発電の実績が0.1%以下の国ですから比較対象にはなりません。

図-16は住宅用の設備単価のこの数年の推移です。米国の住宅用太陽光発電の設備費が高いのは、住宅用太陽光の投資税額控除(ITC)や太陽電池関税などが影響していると思われます。その他、日本より高いスイスや英国は、太陽光発電の導入がそれほど多くありません。

2019年日本の発電電力量の7.4%を占める太陽光発電は、事業用(非住宅用)が容量比で約86%、住宅用が約14%を占めています。上図の2020年データで、日本の太陽光発電の設備単価は、ドイツの事業用の約2.6倍、住宅用は約1.4倍です。太陽電池モジュールの性能の違いの影響もあるかもしれませんが、日本の太陽光発電の設備価格が高いことは確実でしょう。再生可能エネルギーとして太陽光発電への依存が高い日本としては、ドイツ並みの価格水準に下がってほしいものです。

<FITの失敗を繰り返すな>

東日本大震災のあとの2012年に導入された再エネ電力の固定価格買取制度(FIT)では、太陽光発電の海外との大きい価格差をそのままに、高い買取価格が設定されました。その結果、2020年度の買取費用総額は約3.9兆円、賦課金だけで2.4兆円に達しています。

制度開始を少し遅らせ、太陽光発電の設備価格が世界相場に近づくように誘導した上で、開始すべきだったのです。因みに、政治主導で導入されたFITの法律の附則第七条には、次のように記載されています。

「経済産業大臣は、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、この法律の施行の日から起算して三年間を限り、調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮するものとする。」

環境大臣は、46%削減のため太陽光発電をできる限り導入すると述べています。太陽電池モジュールは世界的に取引されている商品ですから、本来なら日本が異常に高くなるはずはありません。太陽光発電の大量導入に先立ち、日本の太陽光発電の設備価格を、世界水準に近づける努力をしてもらいたいものです。

8. 太陽光発電の設備寿命は25年前後

太陽光発電の設備寿命は、一般に20年で評価されますが、実態は25年前後と考えられています。2020年代に導入された太陽光発電は、2050年前後にはスクラップになり、2050年代の排出量実質ゼロにはあまり役立ちません。

太陽光発電が大幅に導入される2030年頃には、発電変動対策のため、住宅用太陽光発電は蓄電池とセットで設置されることになるでしょう。蓄電池として有望なリチウムイオン電池は、太陽光発電と同様に高価なもので、設備寿命も同程度ですから、同じタイミングでスクラップになります。

新築住宅に太陽光発電を設置することを政府は推進するようです。住宅寿命は50年前後ですから、その間に、太陽光発電と蓄電池を更新することが必要になります。古い太陽光発電設備を撤去、廃棄処分し、新たな設備を設置する費用を低減する対策を、政府は講じてもらいたいと考えます。

日本の住宅用太陽光発電の設備価格が高くなる要因の一つは、中間マージンの多さです。太陽電池モジュールやコンバータ、蓄電池は、国際的に取引されている製品ですから、国際価格で入手できるようにし、それらを、少ない現地作業で交換できる設備規格を作るべきです。

9. 実質ゼロでは太陽熱温水器が必要

2050年の排出量実質ゼロのためには、給湯用の都市ガスも無くなると考えるべきです。都市ガスをバイオガスに代替することは、経済的に無理と思います。太陽光発電の余剰電力を、現在の夜間電力温水器のように利用することも考えられますが、それは愚かな方法です。電気は質の高いエネルギーで、電気自動車を動かしたり、水を電気分解して水素を製造することができます。40℃程度の温水を作るために使うべきではありません。

2050年までに、ほとんどの住宅の屋根には、太陽熱温水器が設置されることになります。住宅の屋根に太陽光発電と共に、太陽熱温水器を設置するスペースを確保することが必要になります。太陽光発電設備のメーカーなら、太陽光発電と太陽熱温水器のハイブリッド装置を開発することを考えるべきかもしれません。

10. グリーン投資は成長戦略か

グリーン投資を成長戦略にするというEUの方針が紹介され、日本企業もグリーン投資をビジネスチャンスと考えるようになったようです。排出量実質ゼロを目指すなら、膨大な投資が必要であることは間違いないと思います。普通に考えれば、膨大な投資が必要だから、実質ゼロを止めようとなるところです。

内部留保を持つ日本企業が、実質ゼロのための技術革新に資金を投じることは無駄ではないし、その技術が設備輸出に繋がれば結構なことです。しかし、日本国内の設備に関しても、化石燃料を再エネに変更する膨大な投資が必要になります。

日本のインフラや主要な産業設備は1960-70年代に建設されたものが多く、50年以上を経過し、大規模補修や更新が必要になっています。また、高齢化の進展による医療介護の支出の増大もあります。グリーン投資により、本来必要な投資や財政支出が圧迫されないのか説明してもらいたいものです。

11. 拙速にグリーン投資すべきでない

グリーン投資に乗り遅れてはいけないという風潮が見られます。技術開発は先頭を走るべきですが、設備投資は拙速に行うべきではないと思います。排出量実質ゼロに水を差すつもりはありませんが、常識的に考えれば、2050年までに世界で排出量実質ゼロが実現しない可能性が高いと思われます。

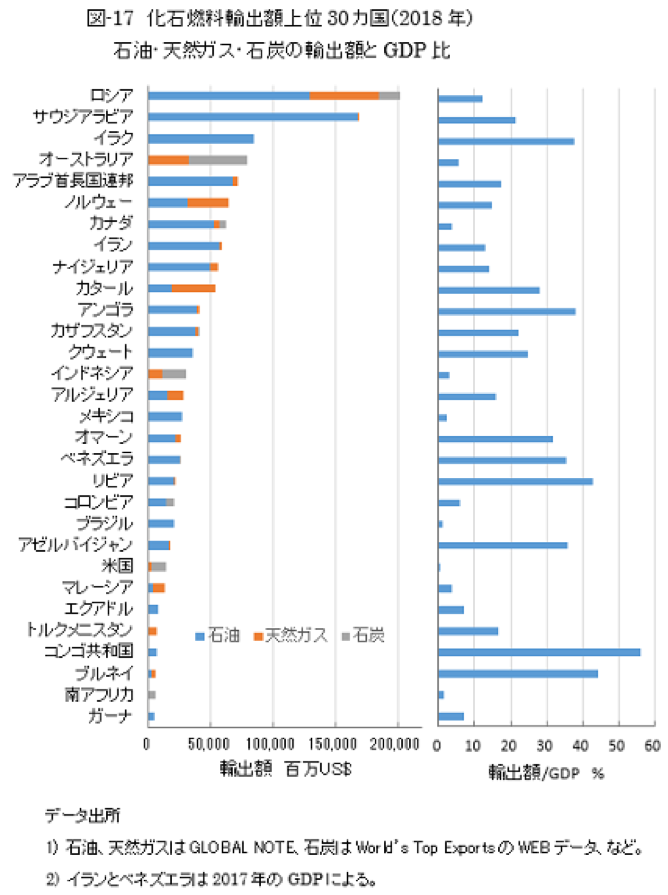

先ず、化石燃料輸出国の問題があります。化石燃料に財政の多くを依存する発展途上国は、財政破綻、飢餓・難民が発生するでしょう。図-17に、化石燃料輸出額上位30国を示しました。輸出から輸入を差し引いたネットの輸出額です。輸出数量でなく金額のため、一部に正確さを欠くデータが含まれているかもしれませんが、概ね全体像を表していると考えます。GDPの10%以上を化石燃料の輸出に依存している国が20カ国近くあることが分かります。それらの国に対する具体的な対策は、未だ議論されていないように思います。ロシアを始めとする化石燃料輸出国の賛同が、本当にどこまで得られるか疑問です。

次に発展途上国の経済成長の問題です。先進国は現在の豊かさをある程度犠牲にすれば、排出量実質ゼロを達成できるでしょう。しかし、発展途上国が再生可能エネルギーに依存して、今より豊かな社会を築くことは難しいと考えます。

都市部は先進国並みになった中国でも、地方農村部との所得格差が解消するまでは、真剣に実質ゼロに取り組めないでしょう。インドは、中国より30年ほど遅れて、豊かな社会の入口に立っています。発展途上国はどこでも豊かになろうと努めていますが、化石燃料から再生可能エネルギーへの移行とは両立しないように思います。

多くの発展途上国の経済成長が遅れたのは、16世紀以降に欧州諸国が行ってきたことの影響が少なくありません。EUが推進する排出量実質ゼロにより、また、発展途上国の経済成長が遅れることになるかもしれないのです。

地球温暖化に科学的不確実性があることは、専門家の間で認められたことです。代表例は気候感度で、大気中のCO2濃度が産業革命時の2倍になったとき、世界の平均気温の上昇は1.5~4.5℃と評価されています。気温上昇の予測幅は約3℃と広く、僅かな気温上昇について議論する知見はないのだと思います。温暖化が進行していることは確かでも、温暖化による将来の気候予測が変わらないとも限らないのです。

日本の政権は、米国に引きずられて実質ゼロを宣言しましたが、米国は民主党と共和党が交互に政権を担う国です。共和党政権になったとき、京都議定書の場合と同様に政策が変わることを想定しておく必要があります。EUと日本だけでは、気候変動を防ぐことはできません。

おわりに

EUは気候変動対策の準備を、長期に亘り慎重に進めてきました。京都議定書が採択されたCOP3の前年の1996年6月、EU加盟国の環境大臣が出席したEU環境理事会の議事録には、気候変動に関する理事会の結論が次のように記載されています。

EU環境理事会は、1995年に発行されたIPCCの2次評価報告書に基づき、産業革命以降の世界の平均気温上昇を2℃未満に抑制し、従って、大気中のCO2濃度を550ppmに安定させる必要があると結論する、と記載されています。それは、「後悔しない対応」ということのようです。

同時に、気候変動対策により、EUだけが経済的損失を被ることを避けることが、既に議論されています。

EUの考えはその後も確実に引き継がれ、2009年のG8ラクイラ・サミットでは、世界のGHG排出量を2050年までに50%削減し、先進国全体で80%以上削減することが確認され、2009年のCOP15コペンハーゲン合意では、気温上昇が2℃を超えないこと、先進国は2020年以降までに発展途上国の温暖化対策に年間1,000億米ドルの資金供与目標を約束しました。2015年にはパリ協定が採択され、平均気温上昇を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことになり、2019年の国連気候行動サミットでは、65ヵ国と地域が2050年までにGHG排出実質ゼロを約束したと報告されました。

EUが気候変動対策に熱心なのは、気候変動による危機感によるものですが、同時に、化石燃料から再エネへの世界の大変革のもとで、第二次世界大戦以降低下した欧州の産業競争力の回復を周到に計画しているものと思います。

一方日本は、2050年に排出量実質ゼロ、2030年に46%排出削減を目指すことになりましたが、実質ゼロのシナリオはまだありません。技術革新を前提に実施することになっているだけです。

排出量実質ゼロは、本当に達成できるかも分からない世界の大変革ですから、慎重な対応が必要です。日本は2030年の46%削減を目指して邁進するのではなく、先ず、数年を掛けて気候変動対策の実行計画を作成し、その間に、異常に高い日本の太陽光発電の設備価格の是正など、必要な事前準備をすべきです。また、EUに対抗して産業競争力の向上のため、必要なら米国等と手を組むことも考えるべきでしょう。地球温暖化は、46%削減が数年遅れることを避けなければならない問題ではありません。

【関連記事】

・2050年の排出量実質ゼロ① 〜 250年続いた社会の大変革

・2050年の排出量実質ゼロ② 〜 EUのGHG排出実績と日本

・2050年の排出量実質ゼロ③ 〜主な欧州各国のGHG排出実績

■

田中 雄三

早稲田大学機械工学科、修士。1970年に鉄鋼会社に入社、エンジニアリング部門で、主にエネルギー分野での設計業務、技術開発に従事。本原稿詳細は、筆者ウェブページと、アマゾンkindle版「常識的に考える日本の温暖化防止の長期戦略」をご覧下さい。