ThomasVogel/iStock

失望した「授業で習う経済理論」

第4回目からはラワース著「ドーナツ経済」(以下、ラワース本)を取り上げる。

これは既成の経済学の権威に挑戦したところでは斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)と同じだが、仮定法ではなく、自らの経験と経済学通史を踏まえて「新しい物語」を図式化した部分もあり、好著といえる。

これは既成の経済学の権威に挑戦したところでは斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)と同じだが、仮定法ではなく、自らの経験と経済学通史を踏まえて「新しい物語」を図式化した部分もあり、好著といえる。

その理由は新鮮な内容が多く、またかなりな難問であり、読者の思考を刺激するからである。この刺激に触発され、一気に書いた「書評論文」を4回に分けて連載する。

「経済学を学ぶことが将来の仕事に有益」と信じてオックスフォード大学に入学したのに、「授業で習う経済理論」にがっかりしたことが本書執筆の原体験である(ラワース本:20 以下、本書に関しては頁数だけ)。

それは「2050年の市民たちは現在、1950年の教科書に基づいた経済学の考え方を教わっている。しかもその1950年の教科書は1850年の経済理論にもとづいている」(:19)ものであったから、ラワースは「もう一度、経済学を見直すこと」(:19)を始めた。これはゆゆしき判断である。

「創造的破壊」は「古い考え」の活用から

哲学ほど古い時代に遡るのではないが、経済学に隣接する社会学でもそれが芽生えた18世紀以降の総合的な社会思想などを踏まえておきたいから、半年15回の社会学概論の講義でもそれらを必ず話題に含めることを私も43年間実践してきた。

連載第1回でのべたように、社会学ならばコント、デュルケム、ジンメル、テンニース、ウェーバー、マンハイムなどが登場人物だし、経済学でも同じく18世紀からのアダム・スミス、リカード、マルクス、ケインズ、シュムペーターなどに触れなければ、学問としての固有の特徴が学生に伝えられない。

「従来の支配的なフレームを批判するだけでは、皮肉な話だが、かえってその支配を強めることにしかならない。代替のフレームを持たないかぎり、古い考えに勝つことはおろか、闘いを挑むこともできない」(:38)。これは正しいので、そのためにも「古い考え」をその学問の創成期までさかのぼって学ぶのが賢明である。「見直す」ために闘うには、まずは「己の敵をよく知る」ことに尽きる。

さまざまな知見を組み合わせた「学問の進歩」

だから、「学問の進歩はいうまでもなく、さまざまな知見を組み合わせて、それらを統合しようとする営みから生まれる」(:24)という主張は、文系理系を超えて説得力をもっている。なぜなら、これこそが「創造的破壊」であるイノベーションそのものだからである(シュムペーター、前掲書:130)。

しかし、経済学者にとっての「さまざまな知見」は今の経済学だけにあるのではなく、150年前のマルクス『資本論』にも85年前のケインズ『一般理論』にも有用な「知見」は存在する。

社会学でもコントやデュルケムやウェーバーの作品の精読は、学ぶ側の問題意識次第でたくさんの発見を可能とする。もちろん関連が深い他の社会科学も役に立つ。ラワースも意識して実践した「他分野の成果をもっと積極的に経済理論に取り入れたほうがよい」(:410)ことは当然である。

本書で特筆できる「多分野の成果」として、ラワースは「知名人のエピソード」を挿入した点があげられる。まずは周知のニュートンの「リンゴ」である。そこから「運動の物理法則」(:190)への物語は読者への導入的サービス効果があった。

第二はシェイクスピアの「戯曲」(:92-93)があげられる。登場人物まで添えた後、サミュエルソン演出の「20世紀型の脚本」として「20世紀の新自由主義物語」が用意された(:100)。主役は、市場、企業、金融、貿易、国家であり、脇役もまた家計、コモンズ、社会、地球、勢力などが登場する舞台装置が示されたが、ラワースはこともなげにそれらを「偽装」だと断言し、すぐさま代替物を提示した。

それが「21世紀の物語」(:105)である。主人公には20世紀型脚本では「脇役だった」地球、社会、経済、家計、市場、コモンズが昇格して、20世紀の主役と交代した。それが「組み込み型経済の図」(:105)である。

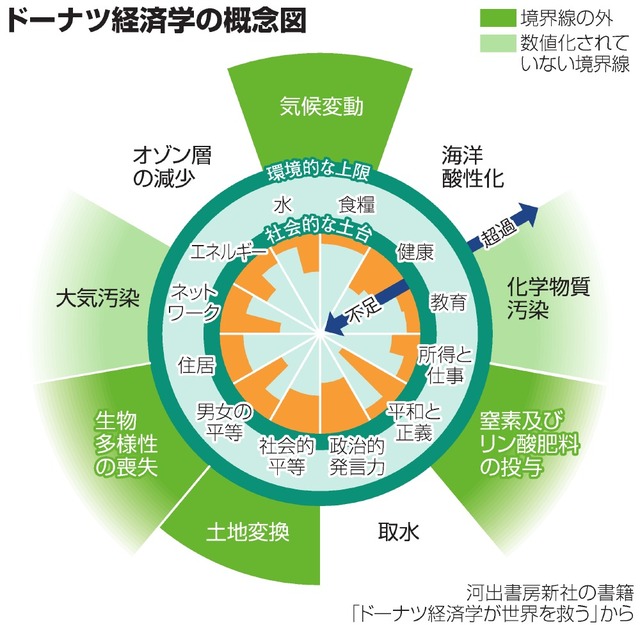

概念配置だけの「ドーナツ21世紀のコンパス」

朝日新聞デジタルより

しかしここにも主役の名称が、図の中にただ組み込まれただけであった。やや自慢げな「ドーナツ21世紀のコンパス」同様に、ラワースは地球(生命を支える)、社会(土台である)、経済(多様である)というような並列的説明に終始してしまう。これでは科学にはなり得ない。単なる概念配置をしただけでの図式化であれば、脚本にさえ使えないであろう。

第三にはなぜかシュワルツェネッガーが数回登場して、「痛みなくして、得るものなし」というボディビルダーの世界の標語が繰り返される(:236)。

第四には「モナ・リザ」までが登場する(:138)。この対極にホモ・エコノミックス(合理的経済人)が位置づけられる。しかし直ちに「人間は費用とか、価格とかだけに動機づけられるわけではない」(:178)として、ホモ・エコノミックス像は棄却される。

代わりに新しい「自画像」探索が続くが、なかなか一か所に収斂せず、「たえず姿を変える人間のホログラム」が提示された。これはやや分かりにくいから、「いくつもの異なる役割」(:184)を膨らませて、コミュニティのイメージから相互依存、種まきと収穫のイメージから生命の世界への依存、さらに曲芸師を象徴とした信頼と協力の能力の3本柱が用意された(:183)。

そして最も長い物語には、旱魃に見舞われたマラウイの14歳の少年カムクワンバが登場する(:289-292)。じつに4頁にわたって、手作りの風車秘話が披露される。これら経済学以外の登場者の個別的物語は興味を惹かれるが、それらが本書の狙いを正しく読者に伝えたどうかは分からない。

学問の王道は法則の発見か、設計を問うことか

もちろんあらゆるものを無秩序に取り入れても混乱する。そこで、自らが寄って立つ基盤と柱を用意してからの摂取や吸収になる。ただし学術研究の慣行として、基盤と柱を他分野の成果から作ると、本業としての評価は低くなる。

たとえば社会学の枠組みである社会関係、社会集団、社会構造、社会システム、ネットワーク、ジェンダーとジェネレーション、階層、権力、コミュニティ、社会移動などが組み込まれていない基盤と柱では、社会学の研究としては認知されにくい注19)。

ケイト・ラワース氏

NHKサイトより

ラワースもこのことをよく承知していて、ケインズの「むずかしいのは、その新しい発想自体ではなく、古い発想から逃れる」(ケインズ、1936=1973=2012:45)を絶えず意識していた注20)。その枠の中で、ラワースが本書の後半でいみじくも吐露した「経済学はそもそも法則の発見を目的とする学問ではない。本質的には、設計を問う学問だ」(:303)が本書の揺るがない軸となった注21)。

この「法則性」を拒否しながらも、ラワースは経済学固有の「ホモ・エコノミクス」(:139)、リカードの「比較優位説」(:101)、アダム・スミスの「分業論」(:107)、「限界効用の理論」(:143)、パレートの「8020の法則」(:239)、「クズネッツ曲線」(:243)などには心ならずも触れる必要があった。

しかしながら、経済学「法則」としてこれらは軽く扱われた。きちんと学ぶには不十分な説明だったが、代替的に知名人のエピソードが本書を興味深い読み物にするのに貢献した。

大転換のための7つの思考法

その延長線上に「古い経済の考えかたから新しい経済の考えかたへの大転換を促す」(:42)ために、次の7つの思考法を図に描いたのである(:42~48)。

- 目標を変える……バランスの取れた繁栄の道を探る

- 全体を見る……新しい言葉と視点

- 人間性を育む……価値観が変わりやすく相互依存的な人間像

- システムに精通する……絶えず変化するシステム像

- 分配を設計する……富の再分配と力の再分配

- 環境再生を創造する……地球生命循環のための環境再生的な設計

- 成長にこだわらない……繁栄のない成長か、成長のない繫栄か

同時に異なる観点からの問題意識を呼び起こすためにもこれらは有効であるが、ただし「ドーナツ経済」に固執して、「繁栄のない成長か、成長のない繫栄か」を叫ぶ限り、「持続不可能な虚構を創造する」(ハーヴェイ、2011=2012:283)という批判は絶えず付きまとうことになる。

なぜなら、反資本主義的革命運動の基本目標は、「剰余価値の生産と分配の両者に対する社会的管理を前提としたもの」(同上:284)だからである。繁栄も成長も、「剰余価値の生産」を前提にした生産力の向上を原動力として達成される。したがって「成長がない」ことはGDPの縮小とともに、「剰余価値の生産」の停滞か低下を意味する。

そのような条件の経済社会システムでは分配可能資源が増えないから、社会システムの自己組織的な分配設計はもちろん不十分に終わるし、政治権力による分配も偏りが生まれやすく、国民には不人気となるのは必定である。なぜなら、「剰余価値の生産」増加の効果としての分配資源が増えず、それによって大多数の国民が満足するような適切な分配設計ができないからである注22)。

(次回:「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑤に続く)

■

注19)このあたりの事情については、金子(2009、第1章第2章:2013、第1章)でより詳しく論じている。

注20)ケインズの『一般理論』の邦訳は数種類あるが、ここでは日本語としての読みやすさを考慮して山形浩生訳を使用した。

注21)「法則」発見はもちろん簡単ではない。しかし「法則」志向がなければ、実証研究において比較法により対象のもつ共通の属性を抽出して、調査データの統計学的処理による重相関分析や因子分析などの結果を一般化することの意味が薄れてしまう。『資本論』にみる「法則」志向性の強さについては次回にのべる。また、日本の社会学者・経済学者である高田保馬の『社会学概論』(1949=1971=2003)にみる「結合定量の法則、「基礎社会の拡大縮小の法則」、「中間社会消失の法則」、「社会分散の法則」、「利益社会化の法則」などがもつ豊かなイマジネーションは、後続の研究者を導くところが大きい。

注22)ラワースの『ドーナツ経済』原著は、2017年(単行本翻訳は2018年、文庫版は2021年)に刊行されている。その巻末には267冊の<参考文献>があげられているが、ハーヴェイの3部作、すなわち『ポストモダニティの条件』(1990=1999)、『資本の<謎>』(2011=2012)、『資本主義の終焉』(2014=2017)はそこには見当たらない。もちろん社会学の側から「経済と社会」関連の大著を刊行したウェーバーやパーソンズ作品もまったく登場していない。

【参照文献】

- Harvey,D.,2011,The Enigma of Capital and The Crises of Capitalism, Profile Books.(=2012 森田成也ほか訳『資本の<謎>』作品社.

- 金子勇,2009,『社会分析』ミネルヴァ書房

- 金子勇,2013,『「時代診断」の社会学』ミネルヴァ書房

- Keynes,J.M.,1936=1973,The General Theory of Employment, Interest, and Money, Palgrave Macmillan.(=2012 山形浩生訳 『雇用、利子、お金の一般理論』講談社).

- 高田保馬,1949=1971=2003,『社会学概論』ミネルヴァ書房

【関連記事】

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界①:総説

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界②:斎藤本のロジックとマジック

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界③:仮定法は社会科学に有効か

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界④:ラワース著「ドーナツ経済」の構想と限界

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑤:法則科学か設計科学か

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑥:「ドーナツ21世紀コンパス」の内実

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑦:WEIRDを超えた5つの人間像

・「脱炭素と気候変動」の理論と限界(最終回):成長と無縁の繁栄はありえない