vinhdav/iStock

(前回:高田保馬の「感性」と「理性」④:『望郷吟』にみる「ふるさと」)

老いと生きがい

連載第5回目は、「生きがい感」を「生きるよろこび」(神谷、1966:26)として、「老い」を自覚してそれを和歌に託した高田の心情に迫ってみよう。

社会学でも「生きがい」は高齢者の研究でよく使われる概念であり、便宜的に「生きるよろこび」や「生きる楽しさ」と互換的だとした研究が大半を占める。

「生きるよろこび」は家族、親密な他者、友人・知人などいわば社会関係資本との関りから得られる。さらに、「自己達成感」とも深く結びつくので、他者から依頼された業務の遂行、および自らが設定した仕事や課題の解決などによっても「生きるよろこび」は感じ取れる。とりわけ業務の遂行や課題の解決は、何かを成し遂げたという業績(achievement)が確認できるために、強い満足感の源泉にもなる(金子、2014)。

高齢期は「老・病・孤」に直面する

職業や仕事の有無に関わらず、高齢期になると加齢による「老・病・孤」に直面する。これは誰にも等しく訪れるので、いかにそれらに対処するか、どのように取り組むことが「生きるよろこび」につなげられるかで、高齢期の生き方にも差が出てくる(同上:第三章、第四章)。

さて、高田は「老い」をどのように受け止めて、和歌に詠んだか。

1943年(60歳)

1.老骨に しみ入る夜寒 覚ゆれど 生命を惜み 書きつがむとす

『望郷吟』は1943年刊行であり、その冒頭近くにこの一首が置かれている。高田60歳の秋である。生誕120周年記念として私が『高田保馬リカバリー』(2003)を準備していた時に、当時芦屋市にお住まいだった高田の長女関明子さん宅へお邪魔したことがある。

インタビューで一番記憶に残ったのは、高田が朝起きてすぐに布団のなかで腹ばいになりながら、前日からの原稿の続きを書いていたという話であった。そのため時にはインクがこぼれて布団や畳を汚すので、母が苦情を言っていたが、それでも止めなかったと聞いたことが印象深く残っている。

これには高田三女のちづ子氏の証言が残っている。「ふとんの周囲は本と紙でおおわれ、度々のインクのそそうで青々と模様の出来たたたみは殆ど見えぬほどである。シーツもふとんも度々インクで染められ、その時の父のあわて様が目に浮ぶ」(高田ちづ子、1981:451)。

同じ情景が自身の『学問遍路』(1957)にも描かれている。

「暁眼をさますのは平均して四時頃である。三時の時も五時近いこともある。・・・・・・(中略)筆をとって前日のつづきを書く」(同上:30)。

この懸命な努力の結果として、生涯著書100冊、論文500篇が生みだされた。一冊ないしは一篇の準備には体力気力はもちろんだが、史料や資料さらに内外で参照したい文献が手元にあるかどうかなど、さまざまな苦労が多い。その中で「老骨」に応える寒い部屋の中で、前日の原稿の続きを朝4時に目が覚めてからすぐに書くというのである。

「生命を惜しみ」書きつぐ

「生命を惜しみ」には実感がこもっている。なぜなら、高田は五高での肺炎による病気休学による進級の遅れからはじまり、顕彰会の年譜によれば、60歳までに主に「胃疾」を原因とする1か月以上の病気入院が実に6回もあるからである。

それでも小康状態の時には講義にも原稿にも取り組んでいた。1926年なので九大教授として三日月村から通勤していた時代になろうが、自伝『私の追憶』には「私の体力はなお衰えている。時々、口中からも胃からの血の点がでる」(『私の追憶』:174)の記載がある。「老骨、夜寒、生命」が結びついた悲愴感があるが、「書きつがむとす」に強い意志が感じられる。

1944年(61歳)

2.老いづきて ねざめは早し 水鳥の あかつきの声 未だきこえず

がある。今では70歳以降になるかもしれないが、高齢者は早寝早起きなので、私もまたこの気分はよく分かる。

既述したように、この時期の高田は朝4時には目覚めるのだから、まだ聞こえない「水鳥のあかつきの声」よりも早いことになる。「水鳥」の季語は冬だから、冬の早朝起きて数分もたたないうちの観察であろう。

そしてその後には、前日の続きを「書きつぐ」ことが待っている。そのようなみずからの日常の一コマのスケッチが自嘲気味に詠まれていた。

「老いづきて」は「つく」なので、『基本古語』の通りに、「近づく」ないしは「属する」として解釈しておこう。前者であれば、「年寄りに近づいたので」となり、後者であれば「年寄りに属すようになったので」と読み取れる。

1945年(62歳)

終戦の年の冬には、

3.雨今宵 雪とやならむ くりやべに 洗えば老いの 手はかじけつつ

が詠まれた。

佐賀県といえども冬の季節に雪が積もることは稀ではない。暮らしていた「百鳥居」は大きな家であったから、火鉢だけの暖だけでは部屋は寒かったに違いない。大川市の私の家でも1960年代までは、冬には火鉢しかなくて、当然ながらしもやけやアカギレは普通にみられた。蛇口からは温水ではなく、冷水しか出ないので、手を洗えばすぐにかじかむのである。

歌では、雨が降っていたが、夜になると雪に変わりそうな空模様であり、その寒さのためにまたは洗い水が冷たいために、手が凍えて思うように動かない状態を描いている。

「くりやべ」は「くりや」で、台所を意味する。なにしろ終戦直後の時代なので、台所もふくめて至るところですき間風が吹き抜け寒かったにちがいない。「雨、雪、洗い水」が組み合わされて、かじかむ「老いの手」が浮かび上がる。暖房のない時代の冬にみられた生活の一面である。

1946年(63歳)

翌年にも、

4.自らの びんの白さは みえねども 会ふ友の皆 老いにけるかな

として、自らの老いを友の老いで確認する歌を作っている。

確かに頭の左右の「びん」に白髪が増えたとしても、鏡がなければ何も見えない。これは誰にでも分かることなので、それを上の句としたところに、珍しい高田の諧謔が伝わってくる。

かりに「会ふ友」がほぼ同じ年代であれば、その友の白髪やしわによって、逆に自らの「老い」を知ることになる。しかも「皆」が付加されていることから、複数の友すべてが老境にあるという安心感と諦観が読みとれる。実感をもとにした巧みな表現に妙味がある。

1948(65歳)

しかし、

5.老いぬれば しばしの時も 惜しまるれ まして花散る 春の夕ぐれ

では、「花散る春」でも「老いの自覚」の一面として、残り時間が気にかけられるようになった。

なぜなら高田は、1946年の12月「教員不適格」が京大経済学部教授会で判定されていたからである。その期間は「原審破棄」で取り消された1951年6月までの約5年半続く。しかしこの時期に実に単行本を24冊刊行した。

ただそのような旺盛な執筆活動の中でも、老いによる時間との競争が感じられるようになった。それが上の句「しばしの時も 惜しまるれ」に表されている。

上の句は自らの「老い」を理由として時間の大切さが謳われているが、下の句では桜が短い期間に散ってしまうことに視点が移動している。「花散る」時間も短く、「夕ぐれ」時もまたすぐに暗くなることで、「老い」がもたらす余生の短さと合わせて詠まれたことにより、時間も命も花も「惜しむ」という気持ちが確実に伝わってくる。

同じ年の、

6.つめたきは 人の心と 思ひしを 老いて今知る 世の暖かさ

において、「つめたき」は5でのべた京大経済学部教授会(の構成員)による「公職」と「教壇」からの「追放」をさすのであろう。

名著『社会学概論』(1949=1971=2003)の分類を使えば、京大経済学部教授会は派生社会(ゲゼルシャフト、アソシエーション)であり、「個人の上にもっとも顕著なる作用をおよぼしたるもの」(同上:101)はまさしく高田個人の偽らざる実感であったはずである。

高田は23歳から30歳まで京都帝国大学文科大学・大学院に在籍して、34歳まで法科大学でフランス語経済の購読を受け持ち、それから10年ほどの期間は広島高等師範教授、東京商科大学教授、九州帝国大学教授を歴任して、45歳で京都帝国大学教授を兼担し、46歳から河上肇の跡を継いで「経済原論」の専任教授になる。

54歳で経済学部長になるものの、1年後の55歳にときに「経済学部長を免ぜられる」(顕彰会、前掲書:243)。その後60歳になる誕生日1944年12月27日の3日前に退職して、46年には京都帝国大学名誉教授になった。

京都への愛着がなかった

それほどに長い期間勤め上げた京都帝国大学であったが、京大は「あれは追放の人である、とレッテルをはられることになった」(『学問遍路』:64)の決定を下した「派生社会」としての組織でもあった。

そのためか、75歳の時の『週刊エコノミスト』「私の追憶」でも、若い頃も「京都と京都大学との愛着をあまり感じなくなった」(『私の追憶』:45)と書き、専任教授になってからも「京都を住みよいところとも、なつかしいところとも思わなかった」(同上:221)とのべている。

三日月村という「世の暖かさ」に救われた

代わりにここでも救いは「世の暖かさ」であった。追放中の身という「境遇には負かされぬ」を支えに、ふるさとの三日月村で「朝起きてから昼飯までは机に向ふ。昼から後に畑に出る」(『学問遍路』:47)「勤勉さ」を村人が称えてくれた。それを高田は「有りがたいほうび」(同上:31)とした。

すなわち、『社会学概論』にいう「基礎社会」(ゲマインシャフト、コミュニティ)からの賛歌なのであった。「追放」されて帰郷した高田にとって、「基礎社会」の代表である村人との交流や評価こそがその支えになっていた。

「接触の相手が少く、しかも数代を通じて変化せず、従って信頼と依存と親和と理解といよいよ深からざるをえぬ」(『社会学概論』2003:160)。

ここには若い頃から60歳まで長く暮らした京都という大都市と京大というゲゼルシャフトに対して、生まれ故郷の三日月村に教授の身分で時折に戻ってきてはいたが、現在は「追放」中という無職での村の暮らし(ゲマインシャフト)が対照化されていて、後者への熱い思いがうかがえる。

上の句の「つめたき」と下の句の「暖かさ」が対応して、「人の心」と「世」もまた対になっている。「暖かさ」を「老いて今知る」高田は、ふるさとに終生守られたのである。

翌1949年66歳の高田には、筑後大川町の

7.相老いて 今日に至れる 喜びを 云ひつつ行けば 風浪の宮

が詠まれている。

この大川町は1954年に周辺町村と合併して大川市になった。合併時点で私は5歳であった。

風浪の宮とは地元では「おふろうさん」と呼ばれている風浪宮のことで、約1800年前に創建されたと伝えられている神功皇后ゆかりの神社である。神功皇后が新羅外征からの帰途、皇后の乗った船の近くに白鷺がこつ然と現われ、白鷺が止まった樟のあるところに社殿を建てたのが風浪宮の起源とされている。

高田は私が生まれた49年のある日に、「相老いて」すなわち老境にさしかかった妻と一緒に参拝に行ったのだろう。

5でのべたように、51年までは三日月村の生家で単身暮らしだったので、この折には京都からきぬ夫人が来られて、一緒に大川に出かけたものと思われる。当時は国鉄佐賀線が佐賀駅から鹿児島本線の瀬高駅(福岡県瀬高町)まで開通していた。まず地元の久保田駅で汽車に乗り、佐賀駅で乗り換えて、筑後川の昇開橋を渡ってすぐの大川町若津駅で下車して、徒歩で50分かけて風浪宮に行ったのであろう。おそらく一日がかりの小旅行であったはずである。

「喜びを云いつつ行けば」には交通機関の介在は感じ取れない。ゆっくり歩きながら、家具の町の景色と三日月村の農村と同じ水田地帯の景観を見ながらの神社詣であった。

風浪宮は、勝運の道を開いたという少童命(わだつみのみこと)を祀ることから、戦国時代の武将・蒲池鑑盛が厚く信仰し、本殿を再建した。その本殿は国の重要文化財に指定されていて、勝運守護、開運の祈願社として、江戸時代の久留米有馬藩主をはじめ、現在にいたるまで広く信仰を集めている。

公職と教壇から「追放」されていた高田が、夫婦同伴で「勝運守護」や「開運の祈願」のために出かけたというよりも、その歌の前に、

8.人の世の 戦こえて 生きのびし 幸を云ふ ならぶひとみは

があることからすると、太平洋戦争中に所長を務めていた民族研究所の彦根疎開で苦労したことや、戦時中の教え子の学徒出陣などの悲しみや苦しみを乗り越えてきた「喜び」や「幸」なのであろう。

なお、彦根疎開での苦労は『学問遍路』の冒頭に詳しい。また、戦時風景も、

9.学びの道 今ふみこえて ますらをや 遠く高行く 戦ひの道

10.一言の 別れ惜しまむ ひまもなく 風の如くに人 去りにける

などが1944年に詠まれている。

9は「学徒動員」により、教え子も含む学生たちが徴兵されて、「戦ひの道」に出陣する情景である。

「ますらを」は<益荒男>で、「立派な男」や「強く勇ましい男子」に限定する『広辞苑』や『基本古語』と、それに「兵士」を付加する『大辞泉』に別れた。なお『大言海』では、「勇士」(マスラタケオ)もあげられているが、「武勇の男」としての解釈に止められている。

要するに、「強く勇ましい男」「武勇の男」が戦地にいけば、「兵士」になるのだろう。「遠く高行く」は地理的な限界のある遠いところに行くということか。上の句「学びの道」と下の句「戦ひの道」がみごとに対応している。

講義や演習で親しく教えた学生が、「戦ひの道」に動員される時勢への悲しみはもちろん、せっかくの「学びの道」が理不尽な法律により強制的に中断させられたことへの怒りが、「今ふみこえて」から伝わってくる。

10もまた学徒出陣により戦地へ出発する若者への実感であろう。わずかな言葉しか交わせない中、学窓での思い出も語る時間もなく、教え子が戦地に向けて出発したのである。この1944年は、高田にとっても60歳の定年退職の年であったから、「風の如くに人 去りにける」には切実さがこもっている。

44年当時の高田は家族を郷里に帰して、京都で単身の生活を続けていた。京大定年後は民族研究所所長として研究所を彦根市に疎開させて、そこに通勤していた。「ただ学を廃せざる志だけを存した」(『学問遍路』:2)は、戦の時代への抵抗でもあった。

だから、前途有為な学生が、あいさつもそこそこに戦地に赴くことへの悲しみを詠んだのであろう。

しかし既述のように、1951年に「教職不適格」の判定が「原審破棄」で取り消されて、8月から大阪大学法経学部(直後に経済学部)教授に復帰した。

1952年(69歳)

その翌年には、

11.老いたれば 不朽のふみを よまむとす 白雲空に 行きのはるけさ

が詠まれた。大阪大学への復帰までの5年半のブランクが悔しいし、そのために69歳になった老いも避けがたいが、「原審破棄」により晴れて教職に戻れたことの喜びと研究への意欲と気力が31文字のなかに浮かんでくる。

「不朽のふみ」はケインズの『一般理論』であり、シュムペーター『経済発展の理論』であった(『ケインズ論難』:第1章)。

もちろん『資本論』は再読三読したはずである。なぜなら、その1年後には「労働価値説」や「利潤」、「使用価値」や「唯物史観」が論じられたからである(『社会主義評論』:第3部)。しかも1959年には、著書100冊の内から1冊を残すと明言した『勢力論』の改訂版を刊行した。その準備もまた行っていたと思われる。

自由に学問が出来て、教室でも講義ができる喜びが「行きのはるけさ」に込められていて、「白雲空に」象徴されている。自分が一番やりたいことを通して、ずっと遠い広い青空に再度羽ばたける歓びがそこにある。白い雲はかかっていても薄いはずであり、景色全体に陽光が差し込んでいるさまを彷彿とさせる。

これには京大時代の教え子である内海洋一の証言もある。

「昭和二十六年には、先生も、追放の取り消しを受けて、大阪大学経済学部に着任された。久しぶりに大学に復帰された先生は如何にも嬉しそうであった」(内海、1981:346)。

大阪大学もまた、設立当初の経済学部にとって不可欠な人材として、総長判断により当時としては定年を72歳に延長するという破格な決定をして、高田の手腕に期待した。

その成果は、京大時代の高田の教え子で、のちの阪大では同僚になった木下による「大阪大学経済学部および社会経済研究所の内容は、全く先生のご尽力によってでき上ったといってよい」(木下、1981:355)という評価に象徴される。

だから、阪大復帰の1年後には、

12.かえり見れば 身に受けし世の 恩愛も 六十九年 とし暮れむとす

という「恩愛」という表現で、最大限の「よろこび」と「感謝」が示されることになった。

それまでの生涯で繰り返す胃病に苦しみ、太平洋戦争後は公職と教壇から5年半も「追放」された69年間ではあったが、それらによる苦悩にもまして、復帰した大阪大学では経済学部長としての業務の傍ら、社会経済研究室を創設して、近代経済学の俊秀を集め始めた。

さらに、阪大文学部の社会学講義も受け持つことで、経済学部の講義と合わせて、「私の阪大の講義が此の二学部を通じたといふことは、私を幸福感に浸らせる」(『学問遍路』:99)とまで書いている。

阪大定年後の『望郷吟』(1961)で、歌人の窪田空穂が高田の「作歌」の基本には「心情の清純さ」の資質があることを見抜いたように、12の一首はその証明にもなりえる(窪田、前掲論文:33)。

そして古希を迎えた。

1953年(古希)古希祝賀の席上

社会学の親しき人人のつどひ(3月22日)

13.うぐいすは 朝より鳴きて 老いの賀に 友らの集ふ 宵をしらする

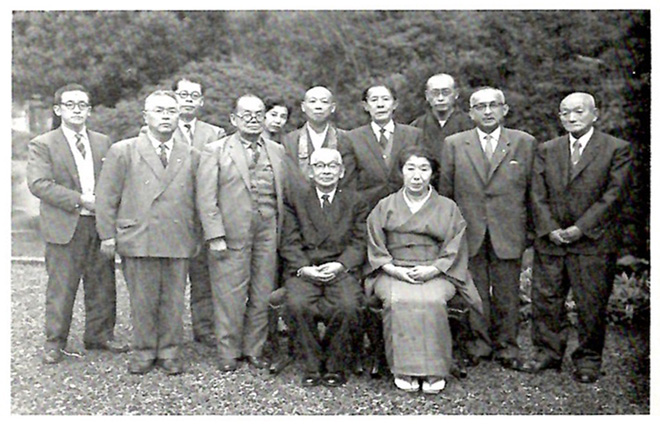

は「老いの賀」の日に詠まれたのであろう。うぐいすは春の季語だから、春のよき日に古希記念の祝賀会が催されたのである(写真1)。

写真1 古希記念写真(泉湧寺山内新善光寺)

出典:高田保馬博士追想録刊行会、1981より転載

1936年に建てた塔の段下町の自宅周辺でも朝からうぐいすの声が聞こえて、社会学の親しき友人・知人が三々五々集まってくる夕暮れ時にもその声で祝賀会の開始を知らせたかのようである。

「朝」と「宵」のうぐいすは異なる場所で鳴いたのであり、朝から宵までの時間の流れもよく分かる。さらに、古希の祝賀会は「友らの集ふ」会でもあるから、久しぶりに自分のために集まってくれる「社会学の親しき人人」との祝賀会を、うぐいすの二度「鳴き」に託して喜んでいる姿が浮かんでくる。

そしてこの時代の学界の慣例として、この祝賀会の翌年には古希記念の『高田先生古希祝賀論文集』(有斐閣、1954)が刊行された。1951年「原審破棄」からわずか3年後に当時の社会学を担っていた豪華メンバーが寄稿した論文集である。

祝賀会と同様その刊行はうれしかったに違いない。ちなみに、寄稿者は大正生まれの福武直を除けば、全員が明治生まれであり、具体的には岩崎卯一(1891-1960)、林恵海(1895-1985)、綿貫哲雄(1885-★)、大道安次郎(1903-1987)、難波紋吉(1897-★)、臼井二尚(1900-★)、岡田謙(1906-1969)、大山彦一(1900-1965)、黒川純一(1901-★)、蔵内數太(1896-1988)、牧野巽(1905-1974)、古野清人(1899-1979)、福武直(1917-1989)、小松堅太郎(1894-1959)、小山隆(1900-1983)、小山栄三(1899-1983)、新明正道(1898-1984)、姫岡勤(1907-1970)であった(★はいくつかの資料を当ったが、特定できなかったことを示す)。

特に『祝賀論文集』は、高田を先頭にした草創期の社会学者からだけの記念すべき到達点を示したものであった。「あとがき」を書いた編集代表者の小松堅太郎は九大時代の助手であった。

「あとがき」で小松は「有力な人々が二三・・・・・・執筆者の中から脱落した」と書いているが、その後の社会学説史を知っている立場からすると、戸田貞三、鈴木榮太郎、有賀喜左衛門、尾高邦雄なのだろうと推測できる。なぜなら、執筆者にはほぼ明治生まれの日本社会学の第一世代が揃っているからである。

このうち、鈴木榮太郎が寄稿できなかった理由は、この時期は北大病院に結核の治療・療養のために入院していたからである。

1947年に北大法文学部が創設された際に初代の社会学講座の教授として赴任した鈴木は、まもなく結核を発症して、10年後に定年退職するまで北大病院に入退院を繰り返すことになった。講義や演習も体調がいい時に行う程度であり、しかも得意とする社会調査は行えず、助手や院生に肩代わりを頼んで、その結果を使いながらの『都市社会学原理』の原稿を毎年1章ずつ書き進めるという状態にあった。そのため、高田保馬の古希記念の論集には寄稿できなかったのだろう。

そして世に有名な、

14.かえりみて この年月の はろかなれや 学びの道は ただにけはしく

につながる。

明治生まれの草創期の社会学者たちから古希の祝賀会に招かれ、翌年の『祝賀論文集』の話も聞いていたはずの高田は、30歳前後からの大学教師の40年間を振り返っての述懐といえる。

何度も入院した日々、大著『社会学原理』と『経済学新講』(5巻)を始めとしたそれまで刊行した著書80冊の思い出、河上肇との15年にも及ぶマルクス主義をめぐる学術的論争、4人の子のうち2人が早世してしまったことの悲しみと苦しみ、高田38歳の時に最愛の母親を亡くしたこと、そして終戦後5年半にも及ぶ「追放」期間の辛さ、そして阪大への復帰などが、走馬灯のように脳裏を駆け巡ったはずである。

「はろかなれや」の「や」は感動を表わす係助詞であり、「遥かに遠いなあ」という感慨をあらわす。遥遥(はろばる)にでも遠いさまをいう。何しろ長い年月、すなわち40年間の学究生活だったのであり、しかもいろいろな「けわしい」山坂がいくつもあったのであるから。

1955年(72歳)博多より佐賀へ

しかしその後は故郷に帰れば、

15.故里は 空に流るる 雲までも 親しかりけり 老い深まれば

が繰り返されるようになる。季語はないが、この天地自然の流れは夏ではなく、秋にふさわしい。空の雲に親しさを感じるのは夏でも冬でもない。それは下の句「老い深まれば」が発する寂しさによる。その一言に、老いる自分を見守る視線が空行く雲に絡んでいる。高田にとってのふるさとは、いつ来ても「親しかりけり」なのである。

『基本古語』での「けり」は、「過去・現在にかかわらず、話主が意識しないでいた事がらに、はっと気づいた意を表わす。たいていの場合、感動の気持ちを伴う」と説明されている。心は穏やかに、ふるさとの自然に同化した。

1960年(77歳)立秋朝夕

『望郷吟』の最後の年は1960年であり、

16.初秋の あしたの風に 胸はりて 吹くにまかする 老の雄心

が詠まれている。

「老い」の嘆きや諦観の歌が多かった高田だが、珍しく「雄心」が読み込まれている。季節の変わり目である初秋の「あした」(朝)の風は、やや強いが爽やかである。窓からの風を胸いっぱい吸い込んで、雄々しい心持になったことが「初秋」「あしたの風」「胸はりて」に助けられながら、力強く表現された。

前年には積年の課題であった『勢力論』が改訂されて、出版されたことがその理由の一つにあげられる。さらに喜寿祝賀記念のお祝い会が1960年12月27日の夜に開かれた。高田77歳の誕生日その夜であった。高田はうれしかったであろう。「老いの雄心」は秋だが、その年の暮れの誕生日にも「雄心」は健在だったはずである。

その4年後には、経済学方面の関係者だけで総勢26名が執筆し、400頁を超えた『分配理論の研究』(有斐閣、1964)が高田にささげられた。そのあとがきに4年前のお祝い会の模様が記されている。

「多くの知友門下生がこの祝賀会に参加し、先生御自身も旧作の短歌を読みながら長い研究生活を回顧されるなど、思い出ふかい一夜であった」(『分配理論の研究』あとがき)。

なぜ「分配理論」に限定されたといえば、ライフワークの『勢力論』で主張されたように、経済学上の「勢力」が強く関連するのが、「生産」でも「労働」でもなく「分配」なのだからであった。

いわば高田「勢力」論の応用経済学として、第一線の総勢26人の経済学者が、自らのテーマで執筆した原稿を喜寿記念として寄稿して『喜寿祝賀記念論集』として刊行されたのである。

経済学関係者だけになったのは、13で触れた『古希祝賀論集』が社会学者だけの寄稿をまとめていたからである。喜寿祝賀記念は京大関係でいえば、青山秀夫や森嶋通夫をはじめ阪大に集結したたくさんの門下生、それに中山伊知郎と安井琢磨までが執筆したという豪華版であった。

ここでもまた「老いの雄心」は奮い立ったであろう。そして晩年の高田にも、「老い」に伴う「生きるよろこび」としての「生きがい」が強く感じられる日々が確かにあったと思われる。

(次回につづく)

【参照文献】

- 青山秀夫編集代表,1964,『分配理論の研究 高田保馬先生喜寿祝賀記念』有斐閣

- 神谷美恵子,1966,『生きがいについて』みすず書房.

- 金子勇編,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房

- 金子勇,2014,『日本のアクティブエイジング』北海道大学出版会.

- 木下和夫1981,「高田保馬先生を偲ぶ」高田保馬博士追想録刊行会編『高田保馬博士の生涯と学説』創文社: 347-356.

- 窪田空穂,1961,「高田博士の第三歌集に寄す」高田保馬『望郷吟』日本評論新社:1-35.

- 小松堅太郎編集代表,1954,『社会学の諸問題 高田先生古稀祝賀記念論文集』有斐閣.

- 高田ちづ子,1981,「父のこと」高田保馬博士追想録刊行会編『高田保馬博士の生涯と学説』創文社: 445-453.

- 高田保馬,1949=1971=2003,『社会学概論』ミネルヴァ書房.

- 高田保馬,1940=1959=2003,『勢力論』ミネルヴァ書房.

- 高田保馬,1955,『ケインズ論難』大阪大学経済学部社会経済研究室.

- 高田保馬,1956,『社会主義評論』自由アジア社.

- 高田保馬,1957,『学問遍路』東洋経済新報社.

- 高田保馬,1961,『望郷吟』日本評論新社.

- 高田保馬博士追想録刊行会編,1981,『高田保馬博士の生涯と学説』創文社.

- 内海洋一,1981,「恩師高田保馬先生と私」高田保馬博士追想録刊行会編『高田保馬博士の生涯と学説』創文社: 336-347.

- 吉野浩司・牧野邦昭編,2022,『高田保馬自伝「私の追憶」』佐賀新聞社.

【関連記事】

・高田保馬の「感性」と「理性」①:高田保馬とは誰か?

・高田保馬の「感性」と「理性」②:歌集からの「感性」分析の方法論

・高田保馬の「感性」と「理性」③:『洛北集』にみる「ふるさと」

・高田保馬の「感性」と「理性」④:『望郷吟』にみる「ふるさと」