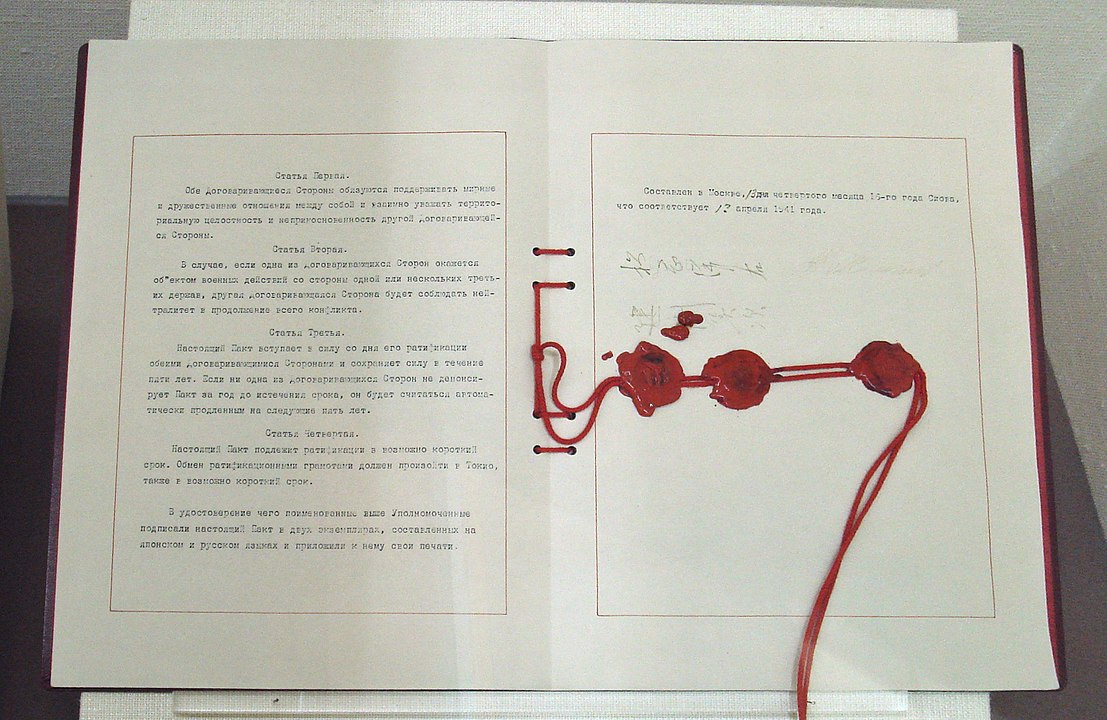

日ソ中立条約の調印書

Wikipediaより

ソ連崩壊による機密文書公開

ソ連崩壊後の95年に書かれたスラヴィンスキーの『考証 日ソ中立条約』は、副題に「公開されたロシア外務省機密文書」とある通り、共産党一党独裁政権下で隠蔽されてきた真実の暴露に溢れている。

(前回:日本が先に「日ソ中立条約」を破ったと主張する日本人学者(中編))

その第一章「ソビエト歴史学の問題点」の第一項「プロパガンダによる歴史の歪曲」の書き出しこうだ(要旨)。

わが国では、第二次大戦以前と終戦期の日本の対ソ政策とソ連の対日政策を解明するための基本的な資料は東京裁判の文献である。ソ連政府は、自らの立場がニュルンベルク裁判と本質的に異なっていた東京裁判に、極めて真剣な態度で臨んだ。ドイツに対しては、背信的な侵攻をしたかどで彼らを裁く道徳的権利をソ連は持っていたが、東京裁判は全く状況が違った。日本がソ連を攻撃したのではなく、ソ連が46年4月まで有効だった中立条約を破棄し、45年8月8日に日本を攻撃したのだ。

こういう背景から、国際世論に対しソ連の行動を正当化するため、当該時期における日本の対ソ政策の侵略的な性格を証明することが、ソビエト・プロパガンダの任務とされた。第一に日本は初めから誠実でなく、ソ連に対する侵略準備の隠れ蓑として中立条約を締結したこと、第二に、この時期に日本がドイツの同盟者として絶えず組織的に条約を侵犯していたこと、を示す必要があった。

こうしたソ連の「極めて真剣な態度」を、裁判の速記録を編集したブリチャードの報告「東京戦争裁判概観・・二、三の史的事実をめぐって」の次の一節が裏付けている。

各連合国からの検察チームが来京するに及んで、この陣容に大きな差があることが判りました。大部分は二~三名の法律専門家と少数の事務職員から成っていたが、三カ月ほど遅れて到着したソ連検察陣は四十七名という大所帯でした。ハンフリーズ検事補の言葉を借りれば、「その後、彼らの行動はあらゆる関係者のもの笑いの種となった」のであります。

こうして見るとルニュフは「シンポ」劈頭の報告で「ソビエト・プロパガンダ」の任務を立派に果たした訳だが、日本の歴史学者である家永がまんまとこのプロパガンダに嵌ったのは、研鑚不足からかあるいは確信犯だったからか、今となっては判らない。が、65年から97年まで三次30余年にわたる教科書裁判で知られるように、彼が歴とした歴史教科書の執筆者であったことに筆者は戦慄する。

スラヴィンスキー本に戻れば、最も興味深かったのは日独伊三国同盟へのソ連参加問題の記述だ。巷間いわれるのは、ドイツ外相リッベントロップから誘われて松岡外相と近衛首相がこれを推進した結果、英米との対立が激化し、太平洋戦争突入の要因となったという論だ。

が、これがソ連を含めた「四国同盟」だったら歴史はどう展開していただろうか。松岡の秘書官だった加瀬俊一は、「日ソ関係を改善」して「ソ連による蒋介石への援助」を停止させられれば、すでに英国は弱っているし「蒋への大きな打撃となる」と述べている。つまり、日中戦争の泥沼から這い出ることができた可能性があったのだ。

スラヴィンスキーは四国同盟に関する「ソ連政府の文書は極秘扱いになっているため、モロトフ専属の通訳ベレシコフの証言が唯一の頼り」だとし、モロトフがドイツ大使に対して「ソビエト政府は11月13日になされたリッベントロップ外相の提案を注意深く検討し、一定の条件の下で、政治的、経済的な協力に関する“四国条約”の締結に肯定的な対応をする用意がある」と述べたと書いている。

ではなぜ破綻したかといえば、ヒトラーの欲望を制限しようとしてスターリンが付けた「一定の条件」が、ヒトラーの気に障ったからだ。そして「バルバロッサ作戦」の急襲を受けて連合国側に加わったスターリンにとって、たとえ一時でも三国同盟への加盟に色気を見せたことは、秘さねばならぬ「恥ずべき1ページ」だった。

パル判決書

「パル判決書」にも、家永の見解に決定的な打撃を与える記述がある。先ず家永が「15年戦争」の発端として強調する満州事変だが、パルはこう述べている。

検察側は満州事変を大々的に取り扱い、日本陸軍は満州を更にソ連に拡大するための基地と化そうとする目的を以て、その関心を満州に向けていたと主張した。・・が、我々が検察側の提言するような推論を引き出さねばならないのか、本官には判らない。勿論、この検察側の主張を支持する直接証拠は全然ない。

検察側は、この期間日本がソ連に対して作ったといわれている各種の陸軍作戦計画に依拠するところが大きかった。ところが証拠に拠れば、これらの計画は参謀本部が毎年万一に備えて作成する慣例となっている年次計画であることが判明した。

日本が対ソ作戦計画を持っていたということは、日本がその国と戦争をする意図を有していたということとは全然別個の問題である。更に、このような計画はソ連との万一の敵対行為に対してばかりでなく、また万一の可能性のある他の諸国に対しても作られていたのである。

関特演についても、パルは検察側の主張を次のように真っ向から否定した。

関特演もまた、現在検討している問題に関する限り検察側の主張を強めるものではない。我々はこの点に関して、日本はロシアが欧州戦争に巻き込まれていた好機をも利用しなかったことを再び想起し得るであろう。もし行為が意志を示すものであるならば、これこそソ連に対する陰謀または共同謀議の存在とは全く反対の確証である。

日本が時に応じてどんなことをいったにしても、また日本の準備がどんなものであったにしても、証拠は日本がソ連と衝突することを避けようと念じていたことを十分に示している。日本は常に衝突を恐れていたようである。ドイツの要請さえも日本に対ソ行動を起させることは出来なかった。

本官の意見では本件における諸証拠の累積的効果は、単に日本がロシアの国力、準備、及び満州への進出の可能性に対して感じた脅威と、ロシアが満州に進出する場合に対する日本の取った事前の警戒及び最新の準備になるに過ぎない。

胸がすくような「パル判決書」の記述で本稿を結びたいところだが、パルも触れている日ソ中立条約締結以降もソ連に対して律義な日本と、対日参戦に至るソ連の様々な背信とを見ない訳にはいかない。以下はスラヴィンスキー本から拾った。

律義な日本へのソ連の背信

42年7月8日:<ソ>マリク駐日臨時大使から大使昇格

42年7月25日:<日>独からの対ソ参戦要請を拒否

43年2月24日:<日>独からの対ソ参戦要請を再度拒否

44年1月21日:<日>重光外相、日ソ中立関係の維持を議会で強調。その後、中立条約を不可侵条約に変えるべく特使派遣(広田・杉山元)を公式に2度、非公式に2度モスクワに提案するも実現せず

44年7〜9月:<ソ>マリク大使一時帰国し、日本敗北を見越した日ソ関係の将来について「特別報告」。スターリンから「日本がくたばる様をよく見ておけ」との指示

44年11月6日:<ソ>スターリンが革命記念日の演説で「日本をドイツと同様、侵略国」と断定

45年4月5日:<ソ>モロトフ外相が佐藤大使を呼び、41年4月13日付の日ソ中立条約を延長しない(5年間の有効期間満了を以て終了する)旨を通告

45年6月3日:<日ソ>広田が強羅にマリクを訪ね、和平仲介を依頼。以後24日まで3度拒否される

45年6月24日:<日ソ>広田からマリクへ2度目の和平仲介

45年6月29日:<日ソ>広田からマリクへ3度目の和平仲介

45年7月8日:<ソ>モロトフからマリクへ「日本側提案に引き込まれないよう注意せよ」と指示

45年7月12日:<日>天皇、近衛訪ソ特使を承認。翌日、佐藤大使がモロトフ宛の文書を手渡す

45年7月26日:ポツダム宣言発表

45年8月8日:<ソ>モロトフは佐藤大使を呼び、翌9日に戦争状態に入る旨を宣言

こう並べると、条約に忠実たらんとする日本の姿勢と、独ソ戦の帰趨が見えてからのスターリンの日本に対する態度の変化が歴然とする。そして広田は、3ヵ月遅れで到着したソ連大検事団によって被告に追加され、文官唯一の死刑に処されたのだ。

ウクライナへの支援についても当時と同様、律義に防衛装備移転三原則に配慮しつつ、ぎりぎりの線で西側各国に歩調を合わせている日本に対し、「対日戦勝法案」への署名で返すとは。プーチンがそれほど追い込まれていることの証左か。

なお、対日参戦後の北方領土でのソ連の非道振りは拙稿「ソ連の北方領土占拠、米国は「武器貸与法」等で加担した」と「国後での丸山発言、ロシアは批判する資格なし!」を、また朝鮮侵入については「38度線はこうして引かれた:朝鮮半島分断小史」をご参照願う。