Fernando rodriguez novoa/iStock

『失敗の本質』精読検証の第7回です。今回は「フェアでない比較論法」についての考察となります。同書は、そのはしがき(ⅳ頁)で「戦史に社会科学的分析のメスを入れた先駆的研究になること」を期したと明記しております。

ところで文部科学省のサイトによれば、「社会科学」とは「(客観的な事実を明らかにするのみならず)解釈を通じた意味づけの学問であり、(再現可能性がないという意味で)非実験系の学問である」という説明がなされております。

伝統的な学問観によれば、人文学及び社会科学の学問としての特性は、1(数学ではなく)自然言語により記述する学問であること、2(外形的、客観的な事実を明らかにするのみならず)解釈を通じた意味づけの学問であること、3(研究対象に再現可能性がないという意味で)非実験系の学問であることということになる。(文部科学省「3.人文学及び社会科学の特性について」より引用)

これらに従うならば、同書は「戦史に対して客観的な事実を明らかにすることに加え、解釈を通じた意味付けを行った」研究であると読解することが可能でしょう。

過度に強調された日米比較

同書3章『失敗の教訓』では、「日本軍は自らの行動の結果得た知識を組織的に蓄積しない組織であった」とする一方、「米軍は一連の作戦の展開から有用な新しい情報をよく組織化した」と比較対照しています。確かにこの指摘は、従来から日米両軍に抱く印象(≒先入観)に合致しております。しかし同書が行う比較には、次の2点の課題があるのではないかと考えます。

課題1:比較に際し強調が行き過ぎている可能性がある。

課題2:本質のより核心に近づくことに失敗している可能性がある。

まずは、具体例として同書が例示する日米の損害変化の比較を題材として検証します。

課題1:行き過ぎた強調

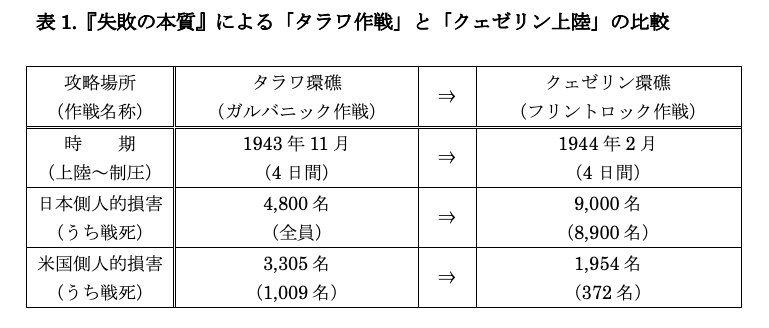

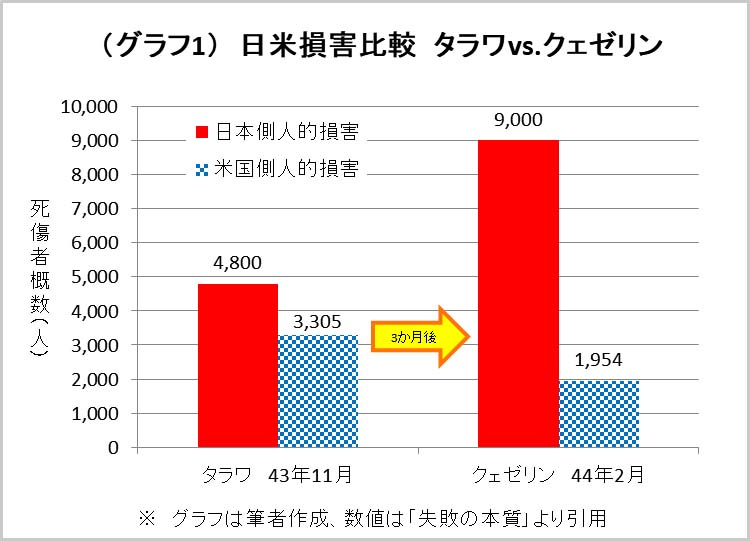

同書では、「タラワ作戦」と「クェゼリン上陸」における日米の損害の変化を、次のように比較します。文章だけではわかりにくいと予想しますので、文章上の数値データを用いて、表とグラフに整理しました。(表1およびグラフ1)

日本軍は、個々の戦闘結果を客観的に評価し、それらを次の戦闘への知識として蓄積することが苦手であった。これに比べて、米軍は一連の作戦の展開から有用な新しい情報をよく組織化した。とくに、海兵隊は水陸両用戦の知識を獲得していく過程で、個々の戦闘の結果、とりわけ失敗を次の作戦に必ず生かしてきた。たとえば、一九四三年一一月二〇日のタラワ作戦では、日本側海軍陸戦隊二六一九名を含む四八〇〇名の戦死に対し、海兵隊戦死一〇〇九名、戦傷二二九六名という大きな被害を出した。海兵隊はこの作戦から、①事前の砲爆撃の効果を確認すること、②リーフを乗り切る上陸用装甲車を必要とすること(中略)の必要性を学んだ。それから一ヵ月半後のクェゼリン上陸では、タラワ攻略の五倍の砲爆撃が行われ、リーフを乗り切る上陸用装甲車が使用され(中略)その結果、アメリカ軍の戦死者は三七二名、戦傷者一五八二名にとどまり、日本軍はタラワの約二倍の兵力九〇〇〇名が投降者約一〇〇名を除き全員玉砕した。(同書P275~276より引用)

同書の解釈によれば、「海兵隊は個々の戦闘結果、とりわけ失敗を次の作戦に必ず生かしてきた」組織であり、その解釈を支える事例として上記のような人的損害の日米推移比較を挙げております。しかし、戦闘の実態を調べてみれば、この比較にはアンフェアな要素があることがわかります。

日本側の人的損害が倍増した理由は、「島にいた人数が二倍だった」ということが主な要因です。なぜならば、「そこに居合わせた日本人は戦闘員か間接要員かの区別なく、圧倒的に優勢な米軍の戦闘力によってほぼ全滅させられた」、というのが実相に近いからです。

一方米軍側の人的損害が大きく減少した主な理由は、「タラワに比べてクェゼリンの日本軍守備部隊の方が圧倒的に準備不足だったから」というものなのです。要するに米軍側の学習によるというよりは、迎え撃つ日本側がより弱い状況だった、ということが実相です。

具体的には、タラワが事前に要塞化する準備時間と資材が与えられていたのに対して、クェゼリンは準備時間も資材も不足していてほとんど「丸裸」で米軍の上陸を迎えたという状況でした。それは、同島が、①平坦な地形や、地面を掘ればすぐに水がでる土地などの特性から築城・要塞化には向かない地勢であったこと、②島嶼戦最前線としてではなく航空戦の拠点や中継地点的役割を期待されていたためこと、③戦闘員ではない後方要員が多かったため人数の割に戦闘力は高くなかったなどのためでした。要するに両島間を公平に比較するには、条件の差異が大きすぎました。

また、「一ヵ月半後のクェゼリン上陸では(中略)リーフを乗り切る上陸用装甲車が使用され」とありますが、ここでいう「上陸用装甲車」とは具体的にはLVT(Landing Vehicle Tracked)という「装軌式水陸両用車」だとするならば、それは戦前から研究開発が行われ、ガダルカナル戦から使用が始まっており、当然タラワ上陸でも使用されておりました。したがって、ここで「タラワの戦訓に学びクェゼリンで投入した」という文脈は、事実誤認に基づく誤謬であると言えるでしょう。(「装甲の強化が必要」という戦訓は活かした。)

要するに、同書の主張を支えるべきこの具体例の対比は、“apple to orange”(不揃いな比較)になっており、予備知識のない読者は誤導されてしまう記述になっているのです。このように諸条件が大きく異なっている事実に言及されず、あるいは事実誤認を含む条件提示を受けたのでは、読者は「米軍は戦訓に学んだので人的損害を抑え、学ばない日本軍のそれは倍増した」と誤認してしまうのが自然でしょう。

これはフェアとは言い難く、科学的主張としては不適切ではないかと私は考えます。

仮に、条件の不揃いに気が付かないで比べている場合、この主張と例示は誤謬ですが、その場合にはあまりに不勉強だったといえます。また仮に、条件が不揃いなことを知っていながら意図的に比較したならば、このパートにおける主張は詭弁ということになります。

より核心に近づくことに失敗

同書は次のように断定します。

およそ日本軍には、失敗の蓄積・伝播を組織的に行うリーダーシップもシステムも欠如していたというべきである。(P229)

大東亜戦争中一貫して日本軍は学習を怠った組織であった。(P231)

個人的には「少し言い過ぎではないかな」という印象を受けます。もっと多くの事例を掘り下げると、戦闘部隊は戦訓を残そうとしていたことや、中央の中堅将校も少ない情報から教訓を抽出しようとしていた痕跡にたどり着きます。また、以前の稿でも紹介した通り、陸軍では対米戦闘に本格的に取り組んだ1943年(昭和18年)以降、各種の教令も頻繁に作成し更新をかけております。

同書が掲げる『戦争中一貫して学習を怠った組織』も本質の一部だとは思いますが、『島嶼戦に失敗した原因』のより核心的な本質に近づくためには、

- なぜ戦前の将官たちは、レーダーや島嶼戦向け兵器の開発・配備あるいは島嶼戦の戦略と作戦の研究について、意見具申があっても却下してしまったのか

- なぜ戦車や航空機の発達と戦略の発達を理解できない『エリート』が昇進するのか

- なぜ偉くなると知的水準を低下させるのか

- なぜ陸軍は石油の重要性に気が付くのが遅かったのか

これらのような、もう一段深い原因帰属を実証的に行うことが必要でしょう。

検証結論

同書には、日米比較の中に一部行き過ぎた強調が含まれている。そのため、他の題材に関しても、信頼性の観点から一定程度の検証を要するものと推定する。ただし、それがなぜ起きたのか、そして故意なのか研究不足なのかなどはわからない。

より本質に近づくためには、その後進んだ研究や解明された事実に基づき分析を進める必要がある。

むすび

一般論として自戒を込めて申し上げるならば、たとえ「社会科学」が再現不可能な非実験系の学問だとしても、「科学」を標榜するならば、「解釈・意味づけ」の前提となる事実をゆがめることや、「事実との相違」が判明した後もその状態を放置することは倫理上許されないでしょう。

また事実のみを材料に解釈を行うとしても、自説を支えるために都合の良い事実だけを選択的に取り上げることもまた、所謂「チェリーピッキング」に陥ってしまうので、誤謬や詭弁につながる危険行為として自ら戒めるべきでしょう。

■

<参考文献>

『失敗の本質』(ダイヤモンド社単行本およびKindle版)

『太平洋島嶼戦』(瀬戸利春、作品社)

『歴史群像アーカイブ18 太平洋島嶼戦』(Gakken)

『歴史群像シリーズ決定版太平洋戦争6「絶対国防圏」の攻防』(Gakken)

『文藝春秋太平洋戦争の肉声3特攻と原爆』(文春ムック)

『敗因を衝く』(田中隆吉、中公文庫)

『陸軍人事』(藤井非三四、光人社NF文庫)

【関連記事】

・名著を検証する:「失敗の本質」を精読①

・名著を検証する:「失敗の本質」を精読②

・名著を検証する:「失敗の本質」を精読③「グランド・デザインの欠如」とは

・名著を検証する:「失敗の本質」を精読④ パラドックスの発生と訓えの実践

・名著を検証する:「失敗の本質」を精読⑤「白兵銃剣主義の墨守」とは(上)

・名著を検証する:「失敗の本質」を精読⑥「白兵銃剣主義の墨守」とは(下)