『誤解だらけのの真実 改訂新版』(清談社、5月4日発売)の刊行を機にした、日韓関係史の基礎知識の第5回である。

NHKの大河ドラマでは、文禄・慶長の役を扱うことはタブーである。戦国武将でも屈指の人気を誇り、熊本県の英雄でもある加藤清正が大河の主人公になれないのは、それが理由である。

文禄の役『釜山鎮殉節図』 Wikipediaより

その意味では『軍師官兵衛』で黒田如水が主人公になれたのは意外だったが、史上初の陸上での日中正面対決だった碧蹄館の戦いでの大勝利すら、「なんとか明軍の攻撃をしのいだものの…」という言葉だけで片付けられ、画面に出てくるのは明軍に哀れにも虐殺される日本の武士たちの姿だけだった。

これでは、日本人が運営する放送局が制作した番組とは思えなかった。さすが軍艦島のことでフェイク番組をつくって潔く謝らない放送局である。

この戦争は、明が朝貢以外の貿易を拒絶し続け、南蛮船に貿易を独占されるというなかで、危機感を持った秀吉が、東アジアの盟主として南蛮船にも対抗できる、海上にも強い帝国の建設をめざして立ち上がったというのがメインストーリーである。

そして、明についた朝鮮を日本が攻めたわけで、気の毒ではあったが、単純な侵略戦争ではない。だいたい、元寇のときは高麗が元をそそのかして一緒に日本を侵略しようとしたのだから、今度はこっちにつけと言われて断ったら攻められても、侵略などどの口が言うのかということである。

勝敗ということになると、戦後の日本では、文禄の役では破竹の勢いで日本は快進撃したが、明軍の到来とともにソウルまで後退し休戦。慶長の役では、苦戦して進めないうちに秀吉が死んで喜んで撤兵したというような受け取りが一般的である。

たしかに、文禄の役では、あまりにも朝鮮王国軍が弱体で、民衆も日本に好意的だったので、快進撃をしすぎた。国王はろくに抵抗せずに首都漢城から逃げ出し、民衆が景福宮を略奪し焼いた(韓国に古い寺院が少ないのも李氏朝鮮が仏教を弾圧したからで、日本のせいではない)。しかし、兵站線を延ばしすぎて苦しんだ。

慶長の役ではそれに懲りて、沿岸部に日本式の倭城を築いてしっかり基盤を固め、1599年の春になったら大攻勢をかけて漢城を落とす予定だった。ところが、秀吉が死んだのでいったん撤兵することになった。

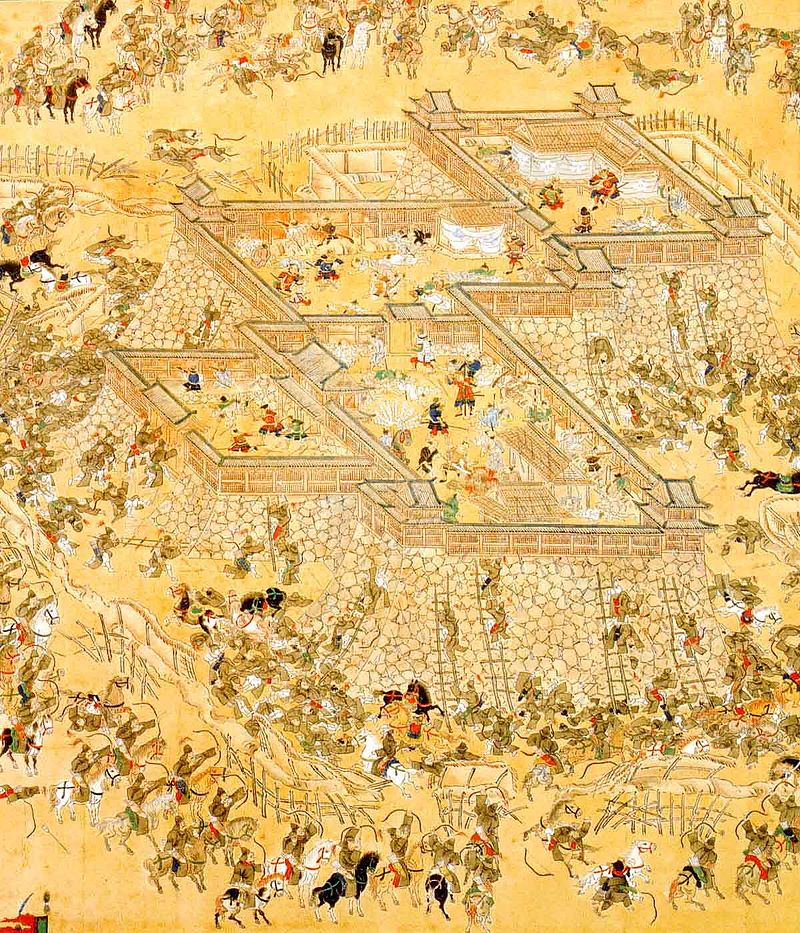

慶長の役 蔚山籠城図屏風(福岡市博物館所蔵) Wikipediaより

それを聞いて勇気百倍になった明軍などに苦戦したものの、奮戦して窮地は脱し、水軍も撃退して司令官の李舜臣も戦死させたということである。だから、明の記録を見ても、秀吉の死でなんとか窮地を脱したといった受け取りだった。まして、李舜臣を東郷元帥が尊敬していたなどというのは都市伝説にすぎない。

それでは、そのまま戦争が一年続いたらどうなったかといえば、琉球王国を征服した後の講和条件に近いものになったのかもしれない。つまり、若干の領地の割譲、漢城にお目付役を置く、朝鮮を仲介にしての日明貿易の実施といったあたりである。そのあたりなら、琉球処分の顛末の後の明の態度を見たら、拒絶していたとは思えない。

小西行長らが明とした交渉については、モンゴルのアルタン・カーンと明のやりとりが参考になると思うが、それはまた回を改めて論じる。

【関連記事】

- 安重根を「英雄」にして中国や韓国の指導者は後悔しないのか?

- 「朝鮮は日本の植民地だったか」と聞かれたら正解は?

- 「日本による朝鮮半島経営」が評価されない本当の理由

- 「書き言葉としての韓国語」は日本人が創り普及させた

- 「文禄の役」だけでなく「慶長の役」も実は勝ち戦だった

- 新羅は日本人が創った国だが新羅の日本への影響は極小

- 「正しい韓国史」の理解が日本の国益を守る最強の武器だ

- 任那の日本支配は中国の正史も認めている