kieferpix/iStock

社会学は「共同生活の科学」

大学1年前期の入門的な社会学では、その定義として「人間の共同生活の科学」という内容を必ず話すことにしていた。その後に、「人間」「共同生活」「科学」についての個別的な説明に移る。

「人間」はおよそ科学全般、すなわち自然科学、社会科学、人文科学という学問体系のすべてで対象対象になるが、医歯薬学では人体、経済学では財やお金、政治学では権力などに細分化されてきた。そして社会学で扱う「人間」は、「人間関係」として存在する対象を扱ってきた。

協働、共同、対立、支配、服従、闘争の「人間関係」

「人間関係」にも家族、友人、地域社会、会社の同僚など「協働」や「共同」を日常的に行う関係もあれば、政治の世界のように「支配」、「対立」、「闘争」、「服従」、「運動」などに力点が置かれやすい分野もある。

経済面でも、生産・流通・消費などのカネや財をめぐる「人間関係」があり、社会学はこれらすべての身近な「人間関係」を具体的に対象として、特定の問題意識を受けて、それにふさわしい社会調査という手法で細かく調べるという特徴を持っている。

この点が、他の社会科学系の学問とは大きく異なる。

国家論

教室ではこのような社会学と社会調査を話しながら、念頭課題にはいつも「少子化する高齢社会」が常にあったので、私は潜在的には国家論を意識していることが多かった。なぜなら、国家の主導により社会システムの変化が生じやすいからである。

これは社会変動と呼ばれるが、天変地異などの災害、戦争、暴動、革命などによることもあるが、歴史をみると絶対王制の終焉、ロシア革命に象徴される社会体制の転覆と変革などの大がかりなものや、通常の選挙結果に依存しながら10年で政権を奪取したドイツナチス党やトランプ政権のような、大掛かりな社会変動としての政府の交代もある。

オルテガの国家論

たとえば約100年前にオルテガは、「国家は、一つの行為の計画であり、協同作業のプログラムである」(オルテガ1930=1979:519)と書いた。

これは革命や暴動とは異なるデモクラシーの枠内で、国家目標における社会的課題達成を論じる捉え方である。だから、現在の少子化対策に応用すると、「ある共通の事業によってみんなで共同して生きる計画であり、もう一つはこの魅力的な計画をすべての人が支持することである」(同上:532)への視点が見えてくる。

というのも、「国家はあらゆる瞬間にどこからか来てどこかへ行くものである。あらゆる運動と同じく、国家は起点と目標をもっている」(同上:520)からである。

少子化克服という国家目標

日本政府は一日も早く世論の最大公約数が支持する「少子化高齢社会」適応計画を速やかに作り上げて、実行する義務があるという信念とともに、2005年の「還暦社会」という時代の講義として、社会調査の理論と技法と実習を授業では受け持っていたことになる。

政治の本質と時代の要求

「少子化する高齢社会」を経て、20年後の2025年では「傘寿社会」、そしてまもなく「米寿社会」が「縮減社会」として到来する。

それらの対応を考えるうえで、「国家は協同作業のプログラム」という定義ほど適切な内容はない。費用と期間と人的資源を軸とした論点を国民全体で熟議して、速やかな決定をしたうえで、具体的な行動を開始したい。政治の本質は好機を逃さずに時代の要求を認識するところにある。

社会調査士資格

さて、大学でとりわけ社会学を学んだ証しとして、一般社団法人・社会調査協会による「社会調査士」という資格が21世紀初頭から認定されるようになってから、社会学部や社会学科ではますます社会調査の理論と実習が重要になってきた。

なぜなら、都道府県庁や市役所や町村役場に就職を希望する社会学専攻生が「社会調査士」という資格を持っていれば、法学部や経済学部から就職を希望する学生よりも採用の可能性が高いという「神話」が形成されたからである。

「社会調査士資格の標準カリキュラム」

その認定は社会調査協会が定めた、以下の「社会調査士資格の標準カリキュラム」

【A】社会調査の基本的事項に関する科目

【B】調査設計と実施方法に関する科目

【C】基本的な資料とデータの分析に関する科目

【D】社会調査に必要な統計学に関する科目

【E】多変量解析の方法に関する科目

【F】質的な調査と分析の方法に関する科目

【G】社会調査を実際に経験し学習する科目

※【E】と【F】は、どちらかを選択

を大学在学中に学び、単位を取得することが前提になっている。必修科目が多いため、社会学専攻の学生も忙しいが、通常は数名しかいない社会学スタッフもまたこの対応により多忙を極める。

【E】か【F】は社会調査実習

とりわけ【E】か【F】は文字通りの社会学実習であり、主に夏休みを使いながら、学生引率の調査旅行が例年繰り返されてきた。

この区別を簡単に説明すると、【E】は住民票からのランダムサンプリングにより選んだ対象者を訪問して、または調査調査票を使って面接するか、調査票を郵送して設問に答えていただき、その回答の集計をSASやSPSSなどのパソコンソフトを使って学生が行ない、テーマに沿ってデータ分析をする作業を軸とする。

ただし、大学の社会学部や社会学科には授業時に使えるこの実習予算はないので、担当教授(もしくは准教授)が「科学研究費」を得ている時に行うしかない大変な費用と時間がかかる実習である。

インタビュー調査

また、【F】は最初に実習受講者全員と相談して、全体のテーマを担当者の専門に近い分野、私であれば「子育て支援」や「高齢者の生きがい」などに問題を絞り込む。なぜなら、20名程度の実習生が勝手なテーマを選んでも、そのテーマに即したインタビュー相手が10人~20人得られるかどうかは不明だからである。

この背景には、学生の大半がテーマに関連する施設を知らない、インタビュー調査の依頼ができないという事情がある。

担当者の人脈でインタビュー調査の施設選び

だから、担当教授(准教授)の人脈によって、インタビュー調査が可能な施設をまずは探すことになる。

私の場合では、札幌市でも神戸市でも、事前に施設を訪問して、調査の趣旨を説明したうえで、調査協力をお願いしていた。了解していただければ、後日子育て支援センターに集まってくる子連れの母親10名程度にインタビュー調査をしたり、シルバー人材センターに登録している高齢者をセンターに訪問して、その活動内容を尋ね、問題点と生きがいを調べる。

このような活動を実習の軸としてきた。これもまた調査票印刷や宿泊による調査ではないので、授業としては大学からの予算は無いに等しい。

『調査実習報告書』を印刷・刊行する義務

【E】でも【F】でも調査が終われば、卒業までに必ずA4判10ページ程度のレポートを、締め切りまでに担当教授に提出する義務がある。それは担当教授がその添削を行うからである。

とても学生レポートをそのまま印刷物にはできない。添削を参考にして書き直した原稿を再度受け付けて、それを印刷物にして、社会調査協会に送る。そこで審査してもらわないと、社会調査士の資格認定が出来ないという規則だから、これは仕方がない。

だから、卒業時の3月までに参加者全員の『調査実習報告書』を印刷して刊行することになっている。さすがにこの印刷費は大学が予算化している。なぜなら、司法試験、医師や薬剤師の国家試験同様に、社会調査士の合格率も全国発表されるからである。合格率があまりに低いと、翌年の社会学部や社会学科の受験者数に影響が出る。

3年に一度が常態

私もまた北大で3年おき、神戸学院大学でも6年間の勤務で2回の実習を引き受けた。そのうえ、3年間の「科学研究費」を申請したら、3年目には『科学研究費報告書』を最終年度の3月末までに印刷製本して刊行する義務が長い間慣例化していたので、年度末の多忙さは相変わらずであった。

「論文の書き方」を配布

通常の社会学の研究・教育に加えて、このような社会調査実習が数年おきにあったので、数冊の新書版『論文の書き方』を事前に紹介するとともに、表1のような独自の「論文の書き方」を作成して、「社会調査実習」開講時に受講生全員に配布していた。とても個別的論文指導を行うのは時間が足りなかったからである。

表1 論文の構成

(出典)金子、2013:127.

問題意識

これは博士論文、修士論文、卒業論文のすべてに使えるように工夫したが、内容と形式と分量はもちろん違う。実習レポートでも卒論でも、自分の「問題意識」を最初のページに書くことから論文執筆が始まるのは同じである。ただし慣れないと、この枚数が異様に膨れ上がり、「羊頭狗肉」に陥るので、気を付けたい。A4判で10枚のレポートではせいぜい1枚程度でいいという指導をしてきた。

仮説

問題意識などよりも、そこでの仮説と調査方法をきちんと書き込むことが重要であり、実習レポートでは2頁を上限にした。

仮説とは調べたいテーマなのだから、先行研究を少しは学ばないと、何も書けない。調査方法に加えて、それをどこで調べるか、たとえば調査地と調査団体それに調査対象者数にも配慮を求めた。

先行研究

学部生だから先行研究の学習量は予想できるが、それでも日本語の専門書(翻訳も可)を3冊は読むことを求めた。

夏休み期間に調査するのだから、4月から7月までに3冊を計画的に選べば、何とかなるはずという読みであり、多くの場合20名程度の実習生のうち半数近くがこれを守っていたような記憶がある。その学生たちは7月までにオリジナルな仮説を作れるから、夏休みの調査がかなり楽になった。

反面で、何もせずに夏の調査に臨んだ学生たちの仮説はほぼ「犬が西向きゃ尾は東」のレベルに終始して、9月以降に再度の仮説の提出と現地調査を繰り返すことになった。

結果、考察、結論

それを踏まえて、10月以降ではデータ分析の結果をまとめ、先行研究による仮説と照合して、結論を考えて、それぞれがゼミで20分ずつ発表する。この内容に担当者がコメントを行い、翌年の1月末までにA4判10枚のレポートを提出する。

社会調査に明け暮れた10年間

さて、この時期の10年間、私は日本全国で社会調査に明け暮れていた。

まず「少子化」をテーマにした3年間の自らの「科学研究費」申請が通っていた。さらに政府からの補助金をうけたシンクタンク「日本健康開発財団」からの共同研究の責任者を引き受けてもいた。加えて、ニッセイ財団の補助をうけて富良野市におけるNTTのLモード電話機を使った地域福祉実験も手掛けていた。そして、長く付き合ってきた長寿社会開発センターの共同研究者も担っていた。

4種類の社会調査結果を1冊にまとめた

せっかく貴重な研究費補助を受けたのだから、しっかり調査して、その成果を報告書に止まらず、単行本にまとめておきたいという気持ちから、8年間に及ぶ4通りの調査結果をテーマごとに精査して論文に書き直し、『社会調査から見た少子高齢社会』として刊行した。

実際のところは、表1にまとめた「論文の書き方」を使いながら、私自身で4通りの社会調査結果を分析して単行本にまとめたことになる。

ただこの時期になると、北大大学院文学研究科社会学専攻修士課程と博士課程で指導した若手の研究者が育ち始めていたので、かなりな業務分担をお願いできるようになっていた。

二人の若手研究者

一人は都市コミュニティと高齢化研究を専門とする松宮朝氏(現・愛知県立大学教授)であり、修士課程からずっと指導教授を引き受けていた。調査の当時は博士課程在学から助手であったが、いろいろな手伝いをしていただき、報告書では共著論文執筆もお願いできた。

もう一人は青山泰子氏(現・自治医科大学准教授)であり、医療社会学・高齢化研究を専門として、社会調査にも熱心であった。松宮氏と同じく博士課程在学から助手の時代であったが、学生引率などにも細かな配慮を忘れない若手研究者であった。この二人の活躍にどれほど救われたか分からない。両氏ともに私が博士(文学)の学位認定の主査を務めた。

当時の問題意識と仮説

研究テーマとして少子化でも高齢化でも、「少子化する高齢社会」としてまずは社会全体の中で問題を絞り込み、その中から研究補助にふさわしい個別のテーマを選択することを心がけていた。だから、自らの「科学研究費」では「少子化の計量的研究」を前面に打ち出して、「少子化克服のための比較コミュニティ研究」を実行した。

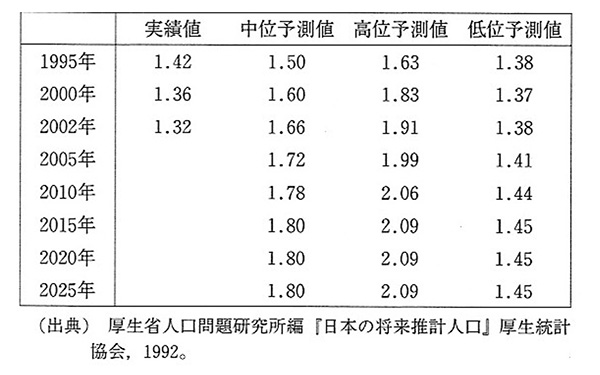

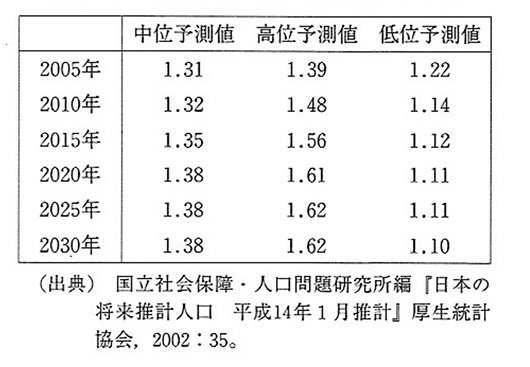

その際の仮説の一部に、表2の「1992年の合計特殊出生率の予測値」と表3「2002年の合計特殊出生率の予測値」が絶えず念頭にあった。実際の結果は一目瞭然であろう。

表2 1992年の合計特殊出生率の予測値

(出典)金子、2006:57.

表3 2002年の合計特殊出生率の予測値

(出典)金子、2006:57.

「中位予測値」よりも「低位予測値」が該当

一般に政府文書では「中位予測値」が使われやすいが、2024年の合計特殊出生率1.15から見ると、「1992年の合計特殊出生率の予測値」は全く外れていて、「2002年の合計特殊出生率の予測値」のうち2025年「低位予測値」1.11が一番近い。

人口関連の予測が当たらないことは有名だが、それとは別に私の関心は、自身が提案してきた「子育て基金」への小さなコミュニティ住民の反応にあった。

白老町と富良野市の比較

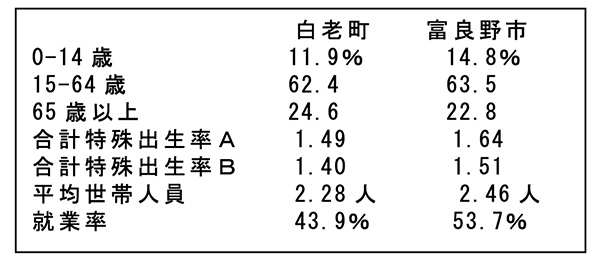

そのために「科学研究費」を使った調査では、北海道の苫小牧市と室蘭市の中間の海沿いにある白老町と内陸部の農業地帯富良野市で、それぞれ500人規模の訪問面接調査を行った。

調査当時の2003年の人口は、白老町が21909人、富良野市が25566人であり、その他の基本情報は表4にまとめた。

北海道白老町と富良野市の比較により、「子育て基金」へのコミュニティ住民の比較を試みたのは、北海道という地方限定、海沿いの村落、内陸部農業地帯という条件であれば、その比較の結果がどう出るかに関心があったからである。

表4 白老町と富良野市の基本属性

(出典)金子、2006:34.

(注)合計特殊出生率A(1993-1997)、合計特殊出生率B(1998-2002)

「子育て基金」をめぐる賛否

設問としては、個人属性の10項目に加えて、30問程度を用意した。そのうちの「子育て基金」をめぐる賛否を紹介しておこう。

ただし、当時も今も私の「子育て基金」提案は国民レベルでは周知されていなかったから、訪問面接の学生調査員に「介護保険では、40歳以上の全員が親の生死にかかわらず、保険料を払っています。そのような趣旨で、子どもを育てていてもいなくても、18歳までの子どもを育てやすい環境をつくるためには、30歳以上の国民全員が、『子育て基金』に加入し、応分の協力をしたほうがいいという意見があります。あなたのご意見はいかがでしょうか」という説明文を示しながら、読み上げたのちに、対象者にその賛否を尋ねる方法を採った。

これは社会調査のうえでは「邪道」なのだが、そういう説明がなければコミュニティ住民の賛否が分からないために行った苦渋の選択であった。

「子育て基金」へは過半数の賛成

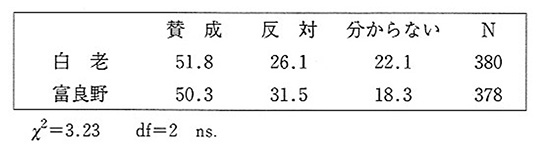

まずは一般的な比較であるが、2つのコミュニティ住民間には相違がなかった。ともに「子育て基金」にたいしては過半数の「賛成」を得たことになる。

なお、χ2(カイ二乗)とは統計学上の記号であり、表5でいえば白老町と富良野市の回答分布において、両者間に統計学的に違いがあるのかないのかを証明するための計算の結果を表わしている。統計学の本ならば、必ず説明があるので参照しておいてほしい。また、私も何回か前に紹介した『社会学的創造力』(2000)で詳しく書いたことがある。

表5 コミュニティ住民における「子育て基金」をめぐる賛否

(出典)金子、2006:45.

20歳~49歳では富良野市住民が強く支持

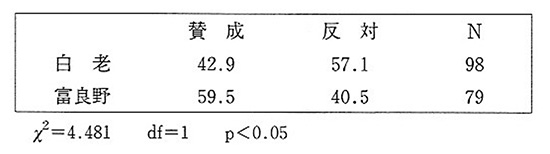

次に、「若年」の子育て世代の回答を表6で見ておこう。ここでいう「若年」とは、子育てに直結する年齢である20歳から49歳までの男女を含む。

そうすると、農業地帯の富良野の住民が、海沿いの白老住民よりもかなり強く「子育て基金」を支持した結果が得られた。χ2(カイ二乗)値が高く、この回答分布は95%の信頼性で正しい。それを「p<0.05」で表している。このpはprobability(信頼性の確率)であり、「p<0.05」とは「95%の信頼性がある」ことを示す記号である。

表6 若年の「子育て基金」への態度比較

(出典)金子、2006:45.

農業県の出生数は多い

日本の都道府県で見ても、一般に農業県の滋賀県、佐賀県、熊本県などでは合計特殊出生率が相対的に高く、出生数も多い。これは農家にとっては子どもが、近未来の農業労働力として期待できるからである。

この伝統は日本社会に脈々と続いてきている。だからその傾向は、少子化が進む北海道でも、富良野市のような農業地帯では受け継がれていたと思われる。

高年者の「子育て基金」への態度に差異はなかった

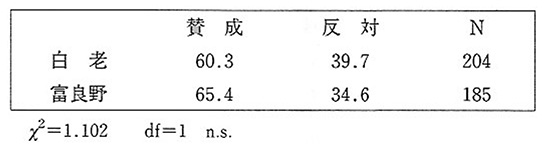

一方で、50歳から79歳までの高年者についての回答結果は、表7のように白老住民と富良野住民との間に統計学的な差違はなかった。

おそらく読者の中では、この表現に違和感をいだかれる方が少なくないだろう。なぜなら、「賛成」に関しては富良野住民が白老住民よりも約5.1%多いし、「反対」であればその逆の数値が並んでいるからである。

しかし、統計学的にはこのχ2(カイ二乗)値では、両方の住民間には意見分布が相違していることにはならず、5.1%の数値は誤差の範囲に収まり、意見分布は等しいとするのが統計学的な判定になるのである。

表7 高齢者の「子育て基金」への態度比較

(出典)金子、2006:45.

日本健康開発財団からの補助金での成果

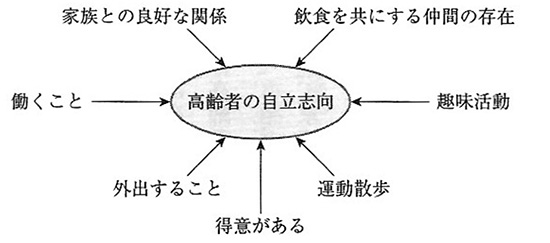

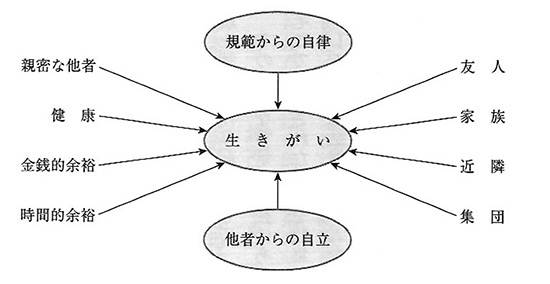

なお、その他の調査でも、いくつかの発見が得られたことを付加しておこう。たとえば日本健康開発財団からの補助金での成果は本書第4章に詳述しているが、とりわけ図1が確定できたことが大きな収穫であった。なかでも従来は「趣味活動」の範疇に一括されていた「得意がある」を計量的に析出できたことが特筆できる。

図1 高齢者の自立志向モデル

(出典)金子、2006:94.

「得意」とは、高齢者70年80年の人生のうちで最も長期間携わってきた「仕事」の延長に存在する。トラック運転手であればクルマの運転、中学校の英語教師で定年退職したならば英語全般、会社の経理畑で長年過ごしたのであれば簿記会計などが該当する。

たとえ「趣味活動」がなくても、仕事の延長上にある「得意」は必ず存在する。それは高齢者の自立を支えてくれるものである。それ以外の「高齢者自立要因」もまた妥当なものであろう。

ニッセイ財団からの研究補助による成果

第三のニッセイ財団からの研究補助では、富良野市でLモード電話機に基づく地域福祉の実験を行い、その成果を総合して、図2のような「高齢者の生きがいと生活構造モデル」が作成できた。

図2 高齢者の生きがいと生活構造モデル

(出典)金子、2006:153.

これは最終的な高齢者研究の課題を「生きがい」と仮定して、それを押し上げる要因をインタビュー調査と調査票データ分析から探った結果である。

図2の左側は高齢者本人のライフスタイルが並び、右側は高齢者を取り巻く身近な家族、友人、近隣、地域社会、集団などの「人間関係」が登場する。そして、「他者からの自立」と「規範からの自律」を分け、それぞれの「生き方」に加えて、「自立」と「自律」の関連を考える素材とした。

文献研究では決して得られない

残りの成果はすべて本文に譲るが、調査票を用いた計量的な調査からも、長時間のインタビュー調査からも、先行する文献の研究からは決して得られない発見が数多く得られた10年であった。これらの国内調査の経験が、その後に控える外国での観察と資料収集を後押ししてくれることになった。

【参照文献】

- José Oretega y Gasset,1930,La Rebelión de la Mass.(=1979 寺田和夫訳 『大衆の反逆』中央公論社):383-546.なお、(=1967 神吉敬三訳『大衆の反逆』角川書店)。

- 金子勇,2000,『社会学的創造力』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2006,『社会調査から見た少子高齢社会』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2013,『「時代診断」の社会学』ミネルヴァ書房.

【関連記事】

・時代解明の「縁、運、根」の社会学:問題意識と方法

・『コミュニティの社会理論』の「縁、運、根」

・『高齢化の社会設計』の「縁、運、根」

・『都市高齢社会と地域福祉』の「縁、運、根」

・『マクロ社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会・何がどう変わるか』の「縁、運、根」

・『地域福祉社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会とあなた』の「縁、運、根」

・『社会学的創造力』の「縁、運、根」

・『都市の少子社会』の「縁、運、根」

・『高田保馬リカバリー』の「縁、運、根」

・『社会学評論「還暦社会」特集号』の「縁、運、根」