globalmoments/iStock

2冊目のNHKブックス

NHKブックスでは本年5月25日に紹介した『高齢社会とあなた』の他に、今回取り上げる『少子化する高齢社会』を刊行した。前著は8年間で9刷までいき、2006年2月の合計で20500部に達した。そして入れ替わるような形で、本書が2006年2月末に刊行された。

世界史的にも稀な出生率の低下で、日本の豊かな社会は崩壊してしまうのか。この15年間、既婚者出生力支援に限定した政府の少子化対策は、保育偏重のため、未曾有の人口減少時代にほとんど成果をあげられなかった。21世紀日本社会を停滞から、活力ある「老若男女共生社会」へと再生するには、「少子化する高齢社会」として両者を連結させた「適正人口社会」の発想を基本とする。高齢者神話を壊した高齢者を支援し、三位一体の人口変化を正確に受け止め、子育てフリーライダーの生みだす社会的ジレンマの解決を目指し、必要十分条件の観点からの今すぐ取り組むべき具体的な政策を提言する。あらゆるジェンダーとジェネレーションのため、そして持続可能な日本社会のための道すじを模索する力作。

愛着があるタイトル

このタイトルには「子育て共同参画社会」とともに愛着があり、いつかは本のタイトルにしたいと思っていたので、NHKブックスの2冊目で『少子化する高齢社会』が実現してうれしかった。読者の反応もよく、同じ年の11月には早くも2刷が発行され、2009年2月には3刷も出た。3年で3刷は私の本としては異例の速さであった。

当時はAmazonなどのレビューがなかったので、出版後10年以内の「書評」やレビューをいくつか紹介しておこう。

挑戦的な文体であるため、ひっかかる部分が多少ある。しかし、男女のジェンダーという視点だけではなく、老若というジェネレーションの視点を政策にもつことが重要であると繰り返し述べている点は新鮮だったし、納得できる。何事も行き過ぎはよくない。経済至上つまり市場信奉では見えてこない部分を社会学=コミュニティについての学問は教えてくれる。経済学者や政治学者だけでなく、社会学者が政治に関与する「面白さ」をかいま見た。

ブック・オフ 商品レビュー 2012年4月13日

いくつもの書店で探して見つからなかったものが、すぐに手に入れられた。本の内容も期待していた通りだった。

Amazonカスタマーレビュー 栗原健三 2013年10月10日

少子高齢化について勉強中。フリーライダーという考え方は、言われてみれば当たり前のことなのだが、今まで考えたことがなかった。結婚や出産・育児は、自由な時間とお金の無駄だという生き方は確かに選択の自由だが、その上で税金や年金を払っているのだから老後はその恩恵を享受するのも当然だという考えになれば、本当に不平等で許しがたいと感じた。社会全体で子育てをするべきという著者の主張にはとても説得力があった。

読書メーター ペンネーム「ちょく」 2014年10月27日

この本は少子化と高齢化を組み合わせた視点から未曾有の人口減少時代に向けた提言を行っており、社会学的視点からのアプローチが新鮮であると高く評価されています。

AIカルテ

以上のように、ジェンダー&ジェネレーション(G&G)など独自の主張には賛否両論があるものの、新しい論点を含んでいたために、読者の参考になるところもあったのではないかと考えていた。

突然に来た「絶版」の通知

売れ行きもいいので喜んでいたのだが、刊行して5年後に編集部から突然この本は4刷にせず、絶版にしたいという連絡がきた。

取り交わした通常の「出版契約書」では、著作者の甲(金子)と出版社の乙(日本放送出版協会)との「協議」により、増刷や絶版などを決めることになっていた。それでこのケースでもできるだけ「協議」したいと思ったが、数回の電話でのやり取りの印象では、どうしても「絶版にしたい」という担当者の固い意志が感じられた。

これでは消耗戦になり、疲れるだけだと判断した。同時に他のプロジェクトもいくつか抱えており、それでNHKブックス編集部の意向通りに5年間あまりで絶版にしたという苦い思い出がある。

理由の推測

15年後の今でもその理由は不明であるが、当時手持ちのNHKブックス既刊書を並べながら推測すると、先に発売されていた2冊のNHKブックスと拙著の内容が真逆だったことに思い当たった。それは大橋照枝『未婚化の社会学』(1993年)と大沢真理『男女共同参画社会を作る』(2002年)のフェミニズム系の書籍の存在である。

要するに、NHKブックスの「理念」である「時代の半歩先を読む」に照らした場合、「子育て基金」、「老若男女共生社会」、「子育てフリーライダー」、「G&G」といった新しい概念を使った拙著は、フェミニズム系の2冊とは完全に衝突して、「時代の半歩先」には届かないという判断が編集部に生まれたのだろう。

そこで、出版社としては政府の「男女共同参画社会」理念を受け止め、それを堅持したいから、私の本を絶版にすることにしたと推測することで、NHKブックスとは縁がなかったと納得した。これは今でも変わらない。

どちらが時代の半歩先を読めたか?

私のパラダイムではNHKブックスの「時代の半歩先を読む」とは整合しないから、品切れ絶版になったのだという判断したら、気持ちが軽くなったという記憶がある。ただし、私も近未来への視点を強く持っていたから、昨今話題の「独身税」論争を「子育て基金」が先取りしていたという自負はある。

「子育て基金」は「子ども・子育て支援金」より20年前に提唱

もっとも「独身税」という表現は俗称であり、正しくは税金ではない。少子化対策の一環として2026年4月からスタートする「子ども・子育て支援金」という制度によって、国民から納付してもらう仕組みになっている。

端的には、社会保険料の上乗せになり、独身の人のみが負担するものではなく、医療保険(健康保険)に加入していれば「子ども・子育て支援金」がそこに上乗せされるという仕組みである。

「子育て基金」制度

この時期の私は、独自に到達した新しい「子育て基金」制度や「適正人口社会」の周知のために、努力していた(金子、2004)。

「子育て基金」に込めた願いとは、未婚既婚を問わず、子育て者も子育てしない人も区別せず、文字通りすべての社会構成員と見て、社会全体の構成員すべてが次世代育成へ何らかの自己責任をもつ「少子化する高齢社会」の創造である。

日本の未来係数を大きくするため、長寿化シフトの介護保険を一層整備して、同時に少子化克服の「子育て共同参画社会」を志向し、その出発点に「子育て基金」を創設したいとした。

「子育て基金」の三つの特徴

「子育て基金」には三つの特徴がある。一つは、未婚既婚の別なく、子どもの有無を問わず、30歳以上の国民は例外なく、子育てのためにこの「基金」に一定の金額を払い込む。これは、親の生死とは無関係な介護保険の理念とまったく同質である。

もう一つは20歳までの子育てを行う国民の事情に応じて、「基金」からの資金還流を行う。第三には「子育て基金」からの援助は、子育て中の親が感じる経済的、時間的、肉体的、精神的な諸負担軽減のためにのみ用いられる。

「子育てフリーライダー」は認められない時代になった

その理念からは、子どもは自分では産まず(つくらず)、他人に産んで育ててもらう。そして年をとったら他人が産んで育てた子ども等に面倒をみてもらう「子育てフリーライダー」は認められないという立場が生まれる。

この視点と用語については、当時の学界でもマスコミ界でも賛否両論が激しかった。

子育てに伴う社会的不公平感が強まった時代

しかしその一方で、大学卒業までの子育てに一人三千万円を費やす男女がいて、他方では直接的な子育て費用がゼロの子育てフリーライダーが増殖してきたことで、社会保障全般への不公平感が強まってきたことは事実であったので、あえてこの用語を使ってみたのである。

なぜなら、この不公平感の除去が少子化克服の原点であり、「子育て基金」提唱の理由であり、「子育て共同参画社会」の基本を構成するからである。

「子育てフリーライダー」も社会全体に取り込もう

もちろん、現代社会システムはある程度のフリーライダーを許容できる機能をもっている。国民年金の未納、国民健康保険の未払い、国連分担金の未払いなど各種のフリーライダーで明確なように、ある水準まではそれは許容できる。

しかしその水準を超えた瞬間にその制度や社会システムは全面的に崩壊する。日本の少子化動向から、当時の私はその水準突破の勢いを感じてきたし、2025年段階ではその傾向がますます強くなったような気がする。

人口反転のための議論の素材

私が提示する少子化克服のための議論素材は、以下の9点である。

- 子どもは公共財であるという認識を社会全体で共有し、子育てフリーライダーは認めず、社会総力で子育て支援を開始する。

- 子育ては最重要の価値ある仕事であるという認識を社会全体で共有し、子育て支援を最優先する。

- 少子化は個人の短期的な利益志向が社会全体の長期的不利益をもたらし、個人も不利益にさせるという社会的ジレンマにより「個人と社会」を認識する。

- 待機児童ゼロ作戦に集約される保育育児中心主義を超える。

- 「社会全体」で、男女間、世代間、世代内間、都市農村間、中央地方間における「共生」のあり方を「子育て共同参画社会」として追求する。

- 30歳以上の「社会全体」で20歳未満の子ども育成のために「子育て基金」を立ち上げる。

国民の受益だけではなく、国民の負担のあり方も論じなおす

- 国民の受益だけではなく、国民の負担のあり方も論じなおす。

- 少子化対策を超え、現在の沖縄県の合計特殊出生率1.50程度(当時は1.80)の社会を展望する。

- 「子育て共同参画社会」を経由して、最終的な「老若男女共生社会」を目指す政治のために、若者の意見がもっと反映されるように、地域代表制(衆議院)と世代代表制(参議院)の併用を核とした抜本的な選挙制度改革を始める。

佐賀県育児保険構想試案

このような制度的な提言を行った背景には、ちょうど佐賀県が全く独自の「育児保険構想試案」(図1)を発表していたからである。

図1 佐賀県育児保険構想試案

(出典)当時の佐賀県ホームページより

ただし、『読売ウイークリー』(2007年3月4日):90より転載

なかなかよく出来た構想だったので、古川康佐賀県知事と少子化対策に強い関心を示されていた野田聖子衆議院議員にお願いして、三者鼎談を読売新聞本社で行い、その記録を今は廃刊となった『読売ウイークリー』(2007年3月4日)で特集していただいた。

図1からは、社会全員が「育児保険」の掛け金を負担することに加えて、子育て中の親は、「保育サービス」を利用する場合としない場合に分けて、サービス給付か現金給付を選択できるという2点に集約できる。

高齢化と少子化を同時に見ていく

高齢化を推進する最大要因である少子化は合計特殊出生率を指標とすると、本書の準備期間の2005年の1.26を下限として、2009年1.37、2010年1.39というように横ばい状態にあった。

この数年少なくとも合計特殊出生率が低下しなかったのは、団塊世代の子どもであり、他の世代よりも数的に勝る30歳代後半の女性に出産が多く見られたからである。

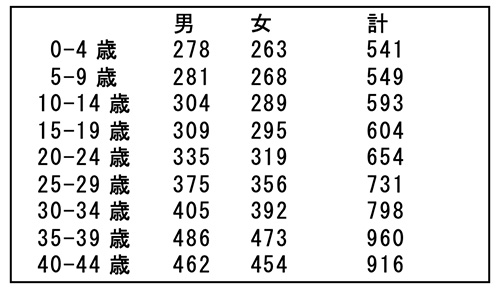

35歳~39歳の女性総数に変化

しかし、表1で明らかなように、出産が活発だった世代としての35歳~39歳の女性総数473万人が、5年後には30歳~34歳の女性総数392万人と入れ替わるから、これまでのような出生数も出生率も期待できなくなる。

表1 44歳までの男女総数比較(万人)

(出典)2011年9月人口統計(速報値)総務省統計局

加えて、年少人口の落ち込みは不可逆的である。具体的には、この頃から0歳~4歳、5歳~9歳、10歳~14歳、15歳~19歳、20歳~24歳という5歳幅の世代では、幼くなるほど男女総数が少なくなり、それは現在まで続いてきた。

家族の変容も激しくなった

当時からまさしく高齢者の増加とともに、総人口総数と年少人口のじり貧が鮮明になってきた。ここからの将来像こそが現代日本の直面する最大のリスクとなるが、政治行政やマスコミをはじめあらゆる領域でそのリスク感覚は鈍いままで推移してきた。

そこで「少子化する高齢社会」としての認識をもち、そのなかで積極的な高齢者支援と子育て支援が合わせて求められたが、縦割り行政の弊害により、当時も今も両者の連携が不十分なままのように思われる。

だから、その際に補助線として考慮したのが量質両面に関する家族の変容であった。

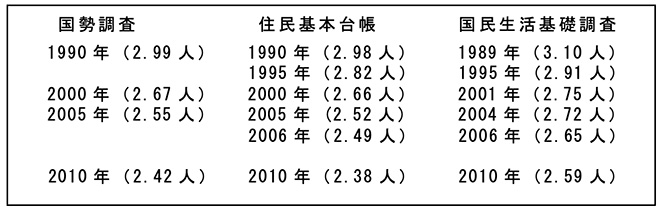

小家族化の進行

すなわち、現代日本での重要な動向に、持続的な平均世帯人員の減少による家族力低下がある(表2)。日本では家族力指標を示す平均世帯人員の実態は国勢調査、住民基本台帳調査、国民生活基礎調査から明らかにされてきた。母集団や調査方法に違いがあるために、その結果は微妙に異なるとはいえ、小家族化の動向は3通りの調査結果から完全に把握できる。

国勢調査結果でいえば、1950年が5.02人、60年が4.52人、70年が3.73人、80年が3.25人、90年が2.99人、2000年が2.67人、そして2010年が2.42人であった。

表2 3種類の調査による平均世帯人員

(出典)金子、2013:88.

2種類の家族

この事実を踏まえると、高齢化とともに平均世帯人員の減少により家族力が弱まっており、日本全体の高齢者福祉を考える際にはこの動向への対応も大きな課題となる。なぜなら、小家族化により家族機能は確実に低下するからである。

社会学では家族を定位家族(family of orientation)と生殖家族(family of procreation)に二分する伝統があり、少子化は生殖家族を創らない人々の増加による種の絶滅への動きまで視線に収めている。

家族機能の低下

その中で、①子どもの社会化と教育機能、②生産と消費機能、③老幼病弱の保護、④娯楽休養、⑤宗教の単位、⑥社会的権利と義務の主体などの家族固有の機能が弱くなった(金子、1995)。

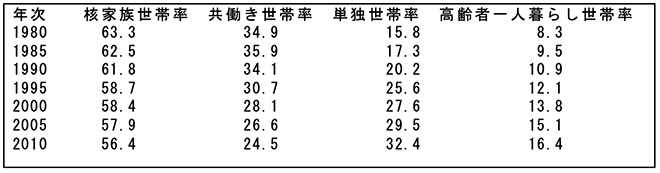

そこで都市高齢社会における家族がもつ意義を考えるために、新しい世帯動向にも触れておきたい。表3で日本の世帯における30年間の特徴的な変化を整理した。

表3 日本の世帯構成の特徴(%)

(出典)すべて国勢調査結果。ただし、総務省統計局編『1995 社会生活統計指標』および総務省統計局編『2015 社会生活統計指標』で補ったところがある。

単身者の増大

まず世帯構成のうち、全体の30%に膨れ上がった単独世帯の急増が指摘できる。高齢者と若者中心の一人暮し傾向は止まらず、それは平均世帯人員が2.5人まで低下してきたことと並行する。近代家族の典型である核家族の比率も減少傾向にあり、いわゆる共働き世帯率も下がっている。ただ、一人暮らし高齢者世帯率は高齢化とともに着実に増加してきた。

「少子化する高齢社会」では政策論的には従来の人口年齢三区分の見直しは急務となるが、世界195カ国では依然として15歳からの生産に従事する若者が多いから、こちらの統計もまた比較素材としては有効になり、日本では二種類の人口区分統計A(0~14歳、15歳~64歳、65歳以上)とB(0~19歳、20歳~69歳、70歳以上)が併存することになる。

「乳児死亡率」の劇的低下

このような人口構造の変化のうち、高齢化率を高め、平均寿命を押し上げた原動力に「乳児死亡率」の劇的低下があることはあまり知られていない。

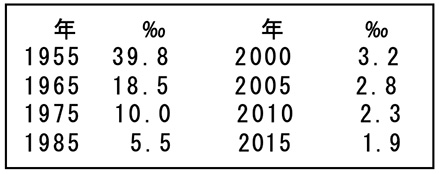

日本の統計で最古のデータは1899年の「乳幼児死亡率」153.8‰(千分率)であり、2015年のそれは1.9‰であった。すなわち、赤ちゃんが1000人産まれて、1歳の誕生日を迎えられない子が2人弱ということになる。これは日本社会が世界に誇れる成果である(表4)。

表4 乳児死亡率の推移

(出典)厚生労働省「人口動態統計」各年版

19世紀末ではなく太平洋戦争後の1955年の「乳児死亡率」と比較しても、まさしくその値は劇的な減少といえる。医学の研究成果とともに、医療機器の水準向上、薬学の発展と薬剤の入手の容易さと効果、国民の栄養の向上と知識の普及、公衆衛生学の成果に基づく生活衛生環境の向上、保健学などの研究成果と国民への知識の浸透、住宅事情の好転、インフラのうち上下水道の完備などの総合的成果であり、これは経済成長による代表的なプラス効果といってよい。

2013年段階では世界の平均値は34‰

ちなみに、2013年段階では世界185カ国での中央値が15‰、平均値は34‰であった(WHO, World Health Statistics 2015)。

乳児死亡率の最高はシエラレオネの107‰であり、インドが41‰、ロシアが9‰、アメリカが6‰、フランスとイギリスは4‰、ドイツとイタリアが3‰、日本とスウェーデンが2‰になっていた。いずれにしても、日本における「乳児死亡率」の低さは世界に誇れる成果である。

経済成長と乳児死亡率との間には逆相関

これらの事例からすれば、経済成長と乳児死亡率との間には逆相関を想定することができる。すなわち、乳児死亡率の低下と経済成長による国民生活水準の向上との間には正の相関がみられるのである。

成長を否定して意味不明の「脱成長」(英degrowth、仏decroissance)を愛好する人々は、経済成長と乳児死亡率との間には逆相関があることにどのような感想を抱くであろうか(金子、2023)。

高齢者対策と少子化対策

「少子化する高齢社会」では、高齢化率も高齢者数も増加することから、年金、恩給、高齢者医療、介護保険給付、老人福祉サービス量は着実に増えてくる。

一方、少子化対策に関連する「家族・児童関係」があり、出産育児一時金、育児休業給付、保育所運営費、児童手当、児童扶養手当などがここに含まれるが、社会保障費全体に占める比率はこれまで4~5%程度で推移してきた。

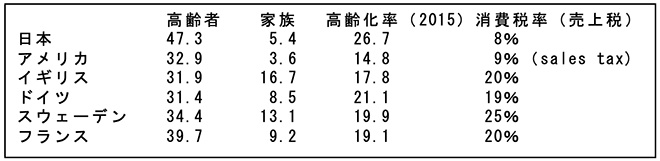

消費税率の相違

このうち、高齢者と子ども手当を含む家族向け支出の比率をいくつかの先進国間で比較しておこう。周知のように、日本の高齢者向けの支出の多さと家族向けの少なさが表5からも理解できる。

日本の消費税率が6ヵ国間で最低であることにも留意しておきたい。アメリカは州ごとに仕組みが違うので、一概には言えないが、小売税が消費税に匹敵しており、当時は最高で9%であった。しかしヨーロッパの先進諸国の大半では20%を超えており、消費税負担額は日本の比ではない。

表5 高齢者向けと家族向けの社会支出の比較(2013年度)

(出典)国立社会保障人口問題研究所編『平成26年度 社会保障費用統計』2016:9.

家族への支出にも政治文化の差

高齢化率にも違いがあり、日本のそれが最高なので、社会支出も高齢者向けが最高であるが、家族向けの少なさとは対照的である。

とりわけイギリスとスウェーデンでは15%前後が家族への支出に充てられている。当時、少子化をほぼ10年で克服したフランスでも家族への支出は9%を超えていた。

日本の「少子化する高齢社会」

「少子化する高齢社会」では、高齢化率も高齢者数も増加することから、年金、恩給、高齢者医療、介護保険給付、老人福祉サービスは着実に増えてくる。直近のデータから社会保障給付の対象者別にみると、高齢者向けに全体の約70%、非高齢者には約30%の配分率になる。

一方で少子化対策に関連する「家族」では、出産育児一時金、育児休業給付、保育所運営費、児童手当、児童扶養手当などがここに含まれるが、当時の社会保障費全体に占める比率は5%前後であった。

高齢者への手厚い給付と比べると、次世代育成の掛け声が空しく響く。私はこの点を考慮して、財源の裏づけがない「子ども手当」だけではなく、既述のような社会全体での「子育て基金」制度の創設を1998年から主張してきたのであった。

10%の消費税率の扱い方

折から、参院選挙を目前に10%の消費税率の一時的軽減や廃止が話題になっている。1%が2.5兆円と見込まれるから、2%の5兆円を「児童・家族関係」に限定使用できないものかというのが「子育て基金」のアイディアの根幹にあった。

「おひとりさまの老後」は社会全体で育てられた次世代の働きで支えられる

子どもを生み育てる家族だけが養育費、教育費、学習費などを負担して、直接的な次世代育成という選択をしなかった個人や家族がその負担はゼロというのでは、公平性の点で疑問が残る。

「おひとりさまの老後」は社会全体で育てられた次世代の働きによってのみ支えられる。

権利と義務の社会を再生する

この事実を軽視した権利主張だけでは、未曽有の「少子化する高齢社会」そして「縮減社会」への対応は不可能である。

高齢社会のリスクと課題および高齢者個人が直面するリスクと課題を仕分けしつつ、制度改革の具体案と実行期間、そして財源の捻出方法について速やかな合意を図る時期が来ている。参院選でも単なる金銭のバラマキ批判などではなく、このような本格的な議論が深まることを切に願っている。

社会学的想像力を発揮しよう

社会学を学ぶのならば、ミクロな視点でもマクロな方法でも自らの「少子化する高齢社会」政策論を持つ努力を続けることは必要条件といってよいであろう。なぜなら、近未来における「少子化する高齢社会」システムへの対応そして「縮減社会」への軟着陸こそが、日本全体の試金石となるからである(金子、2006)。

【参照文献】

- 金子勇,1995,『高齢社会・何がどう変わるか』講談社.

- 金子勇,2004,「子育て基金を創設せよ」『日本の論点』文藝春秋社:490-495.

- 金子勇,2006,『少子化する高齢社会』NHKブックス.

- 金子勇,2013,『「時代診断」の社会学』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房.

- 野田聖子・古川康・金子勇,2007,「少子化座談会―切り札は『育児保険』」『読売ウイークリー』第66巻第10号:88-92(3月4日).

- 大沢真理,2002,『男女共同参画社会を作る』NHKブックス.

- 大橋照枝,1993,『未婚化の社会学』NHKブックス.

【関連記事】

・時代解明の「縁、運、根」の社会学:問題意識と方法

・『コミュニティの社会理論』の「縁、運、根」

・『高齢化の社会設計』の「縁、運、根」

・『都市高齢社会と地域福祉』の「縁、運、根」

・『マクロ社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会・何がどう変わるか』の「縁、運、根」

・『地域福祉社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会とあなた』の「縁、運、根」

・『社会学的創造力』の「縁、運、根」

・『都市の少子社会』の「縁、運、根」

・『高田保馬リカバリー』の「縁、運、根」

・『社会学評論「還暦社会」特集号』の「縁、運、根」

・『社会調査から見た少子高齢社会』の「縁、運、根」