VeranoVerde/iStock

『ふるさと』(1931)『洛北集』(1943)『望郷吟』(1961)から

「理性」が司る社会学と経済学の研究は、高田の終生の生業であった。両方の学問と同時進行の形で、高田は日々の研究への姿勢、情熱、作品への思い、同業者や世間の反応などについて、「感性」が深く関与する歌を数多く詠んできた。

本連載で取り上げてきた三冊の歌集には、これまで紹介したふるさと、老い、父母などの題材とともに、精魂込めた学術書が完成した喜び、逆に黙殺への戸惑いと怒り、およびそこからの再出発への希望の歌などがたくさん収録されている。ここでは年代順にそれぞれから私の好みの「秀歌」を選んでみたい。

では、まず『ふるさと』冒頭に置かれた明治44年(1911年)の作品として、

1.ニイチェと 云ふ大なる 足あとの 水のたまりに 泳ぐ人たち

を紹介しよう。これは高田28歳の時の歌であり、前年に京都帝大文科大学の社会学専攻を卒業して、そのまま大学院に進んだころである。

このニイチェを、マルクス、ウェーバー、ケインズ、シュンペーターなどに入れ替えても構わない。なぜなら、その後の高田の研究スタイルは単なる入れ替えとは程遠いからである。しかし、その時期から日本における百年間の社会科学系の学問の大半は、「泳ぐ人たち」であったと総括できると考えられる。

「泳ぐ」とは言い得て妙である。まずは自らが外国書を読んで、それを細切れに紹介する「泳ぎ方」がある。明治大正時代であれば、外国書の輸入はもっぱら船便か、清水幾太郎がジンメル『社会学の根本問題』(岩波書店)の「訳者後記」で書いたように、昭和のはじめでは「シベリア鉄道」経由で送られた本もある。

いろいろな「泳ぎ方」

当時、丸善で洋書を注文すると、入荷するまでに最低3ヶ月かかった。そこで、一度に3冊を発注してそれを買い占めれば、少なくとも半年間は日本ではその洋書を誰も所有していないことになる。だから安心して洋書に取り組み、少しずつその内容を要約し紹介すれば、日本でのその方面の権威者になれるという「泳ぎ」が可能であった。

その次は、細切れの洋書紹介ではなく、全文翻訳して出版するという「泳ぎ方」もあった。これはドイツ語、フランス語、英語の語学能力に加えて、日本語表現力が問われるから、誰でもが簡単にできるわけではない。しかし、旧制高校卒業生の大半はこの3種類の外国語には堪能であったから、今日まで残る翻訳書も少なくない。マルクス『資本論』の翻訳書は現段階で合計すると5種類以上あるし、ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』でも、管見によれば少なくとも5人の訳者により翻訳されてきた。

しかし、この種の「泳ぎ方」では後世に残る独自の研究成果が出しにくい。なかには翻訳家としての仕事が目立ち、自らの専門書が残っていない研究者もいる。しかし連載第1回で触れたように、生涯100冊の単著を刊行した高田はわずか1冊の翻訳しか出さなかった。独自性を探求しようとした学問への決意が、28歳のこの歌からうかがえよう。

この後、『ふるさと』には1927年(昭和2年)まで「学問」を詠った作品が出なかった。その理由には、本連載で触れてきたように、繰り返す病気入院、長兄の死、広島高師赴任、長女誕生、東京商大赴任、母の死、長男の死、九州帝大教授就任など、身辺があわただしく推移したことなどがあげられるであろう。

2.虫の音の 漸くしげく なりにけり 我が營みの かくもすゝまず

当時の高田の「我が營み」は経済学ではなく社会学の研究だった。しかしながら年譜を見ると、今日的にみても「かくもすゝまず」どころではなかった。前回の連載第6回で紹介したように、百年後の今日まで生き残る社会学の作品群はほぼ刊行されていて、『勢力論』を除いた高田社会学体系の全容がすでに世に出されていたのである。

そして2年が経ち、1929年(昭和4年)に、

四月京に入る

3.運命の くしき力を かしこみて またも住むなり 京の都は

がでる。この年4月から、高田はそれまで4年間務めた九州帝国大学教授はそのままで京都帝国大学教授を兼任したのだが、これは長年の論争相手である河上肇が受け持っていた「経済原論」の後任教授に就任することを意味していた。

1925年制定の「治安維持法」によって、26年の日本学生社会科学連合会に属する学生の起訴・有罪、さらに28年の共産党関係者の一大検挙事件などの責任を取って、河上が京大を辞職したあとに、本庄栄次郎京大経済学部長ならびに荒木寅三郎総長の「要請」により、京大赴任が決まったのである(『私の追憶』:218)。

軽からぬ責任

すでに河上を筆頭にマルクス経済学者たちとの論争を15年間続けていた高田ではあったが、「河上博士の時代が約10年、私がその後を受けるのであるから、軽からぬ責任である」(同上:218)という気持ちでの京大兼任になった。

そしてしばらくは半年九大、半年京大の講義が続いた後で、1934年に京都帝国大学教授専任になった。36年には塔の段下町に新居を得て、そこが生涯の住処となる。

しかし、『ふるさと』では学問に触れたのはこの二首しか見いだせなかった。末尾には、

1929年(昭和四年)

研究室にて(十月の末)

4.研究室 涙をふいて ペンをとり 書きゆくうちに またないている

そして、1930年(昭和五年)

涙

5.思ふとて かへり來るべき 吾子ならね 落つる涙の わりしらずして

6.なほ耳に のこるなき子の うた聲に まじりて木の葉 ひそやかに散る

で締められていた。三首ともに29年4月にわずか5歳で亡くした二女への思いが詠われていて、心情面ではこの悲しみが大きな位置を占めていたのであろう。その期間は、「理性」に依拠して次々と専門書を出し続けることで、ともすれば壊れそうな「感性」が保たれたのだと思われる。

『洛北集』(1943)から

しかし、第二歌集ともいうべき『洛北集』では、学問を題材にした歌が少し増える。

1933(50歳)

生業のうた(五月今宮泉堂町)

7.世にありて 何用(なによう)もなき 書よみの 此生業(なりはひ)を 離れかねつも

とやや自嘲気味の歌が詠まれている。すでに京大での「経済原論」講義が始まっていて、九大教授時代に書き上げた『経済学新講』(5冊)も世に出ていた時期の歌にしては、不思議な気がする。まさか、大著『社会学原理』(1919)やこの5冊を「何用もなき」と考えていたわけではないであろう。

『洛北集』刊行の2年前に出された『思郷記』(1941)で、高田は分業について、「社會は分業とともに進む。・・・・・・まづ各自はその分擔する仕事乃至機能の爲に全力を惜しまざることである」(同上:241)と書いていたからである。

そして高田『分業論』(1913)は生涯百冊への記念すべき第一作でもあった。「分業」を知り尽くしている高田が5を詠んだ理由もまた、『回想記』(1938:185)の、

さえ子を憶ふ

8.ゆける子は遠し

いつの日かまたかえらむ

窓によりてあふぐみそらの

行く雲にとふよしもなし

澄みわたるまさをの深さ

はてもなくたゞ静かなり

人の子のあまりに弱く

涙、頬にあつきを覚ゆ(昭和五年秋)

に象徴されるようなわが子への追憶が勝っていたからか。

この悲しみは終生癒えることはなかったが、それから3年後には、

百日紅(八月、郷里にて)

9.年毎に わが成しとぐる 事もなし またかくて見る さるすべりの花

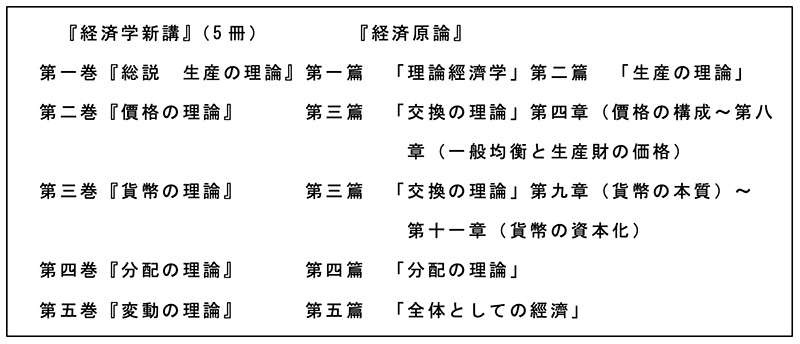

がある。夏休みに三日月村の生家に帰った際の歌であるが、上の句「年毎に わが成しとぐる 事もなし」をそのまま受け取ってはならない。なぜなら、大著『経済学新講』(5冊)のいわば修訂版『経済原論』(1933)が同じ4月に刊行されているからである。これを表1のように『経済学新講』(5冊)と対比させてみよう。

表1 『経済学新講』(5冊)と『経済原論』の対比

いわば5冊の大著2145頁を単著334頁にまとめ直したのだが、「価格理論における勢力説の立て方を改めた」ところが「精密」になったとした(はしがき)。だから、9は謙遜か、もしくは1933年には「講義に使用したい」(はしがき)ための出版だったからなのか。

さらに「あとがき」には、『経済学新講』(5冊)について「教示を与えられた」学者として、小泉信三と中山伊知郎への謝辞がある。お二人とも当時のマルクス経済学全盛期に一定の距離を置かれていた碩学である。

簡便で分かりやすい経済学のテキストだったせいか、1933年の初版ではあるが、手持ちの1936年(昭和11年)では十版になっている。当時としてもよく読まれたことになり、「成し遂げた」という評価がふさわしい。

ところが、1934(51歳)の1月になっても、

讀書(一月)

10.久しくも 心にもゆる ものはなし このまゝ消なむ われの生命か

11.かへりみて 何か果せし ゆく雲の あとなき如く われの生命か

が立て続けに詠まれている。この理由は定かではない。この数年病気入院はないが、「書斎にしばらくこもると、過度の緊張のために健康の異常を覚える」(『私の追憶』:202)という記述がある。またマルクス主義者との論争は果てしなく続いていた。関連して、マルクス信仰学生との教室での経済学の応酬が繰り返され、「講義は進むにつれて生易しいものではなくなる」(同上:226)というストレスもあったはずである。

社会学への復帰ができなかった

後年高田は「健康さえ許すならば、・・・・・・元の故郷としての社会学の畑にもかへりたい」(『学問遍路』:105)、「私は長らく、社会学の郷里への復帰を望みながらも、種々なる事情からそれを十分に実現し得ないでいる」(同上:114)とも書いている。

これらが遠因になったのであろうか。それにしても、二首ともに下の句が、「われの生命か」は尋常ではないという気がする。

加えて、10は「われの生命か」の前に「このまゝ消なむ」が、11も「あとなき如く」「われの生命か」なので、「生命」が燃え尽きることさえ感じさせる。

この理由の一つを『洛北集』の「跋」に見ることができる。高田が病気がちであり、度々入院していたことは既述の通りであるが、「大正の末既に余命長からずと思われた病弱の身、やがて停年を迎へようとすることは意外であるが、顧みて親近の方々の懇情に感謝するばかりである」(同上:220)が、「われの生命」を常に意識してきたことを裏付けているとみておこう。

『マルクス経済学論評』と『国家と階級』の連続出版

ところが、実際にはこの年の6月には391頁の『マルクス経済学論評』(改造社)が、そして10月にも390頁の『国家と階級』(岩波書店)が立て続けに刊行された。だから、1月の二首の頃には両者の原稿執筆に明け暮れる日々であったはずである。

前者はマルクス経済学批判書だが、後者は高田独自の「社会学的史観」が展開された社会学の作品であり、どちらも高田オリジナルが随所に見られる専門書である。

にもかかわらず、『国家と階級』出版直後の年末には、

年末

12.思ふこと 皆成らずして 年くれぬ いにしえ人も かくはなげきし

が詠まれている。年頭に思った課題が年末に「皆成らず」と表現することで、いったい何をしたかったのか。

年譜からは年末にそれまで兼担を続けてきた九州帝大を辞めたことくらいしかわからない。また、塔の段下町に住居を構えて三日月村の家族を呼び寄せたのは1936年だから、これも課題達成にはならない。

いにしえ人

また、「いにしえ人」は「昔から親しくした人」というより、文脈からは自らが文献で親しんだり、文通などで交流した先学者たちのことであろう。

ウェーバーやパレートはもちろんだが、高田が執筆したドイツ語論文を送って、高い評価を受けたテンニースやフィアカント、それに同じく高田論文の感想を私信で伝えてきたマックス・シェーラーやマッキーヴァー、同年代のケインズとシュムペーターなどが浮かんでくる。

「かくはなげきし」は自分のようにため息をついたのだとしておこう。「し」は『基本古語』の「活用語の終止形に付く接続助詞」として、「事がらを並べ、中止的に言うのに用いる」で解釈しておく。

その後は日中戦争や太平洋戦争がはげしくなるとともに、いくさの歌や出征兵士および英霊を取り上げることが多くなり、学問への姿勢や意欲などは詠われなくなった。これも時世なのだろう。

ところが、1942年59歳のところでは、

眞理(四月上旬)

13.毅然として 内に信ずる ものあれば 時動くとも 言をかへめや

14.世にこぶる 心が生みし 流行の 言葉にわれの 舌を汚さず

15.天地に 貫き通る 真理あり この一すぢを 眼より放たず

が並べられた。ただし、三首を同時に味わうと、これらの「真理」には専門の社会学や経済学ではなく、それを超えていわば日本中に蔓延している戦時動向言説への批判が込められいることが分かる。それを『洛北集』(1943)と同じ時期に出された『思郷記』(1941)から探ってみる。

「この十年ばかり日本の学問は種種なる方面に於てゆがめられてきた。社会科学の方面では信念と理知乃至学問との混同があるらしい。・・・・・・西洋の社会科学は日本に通用しない。日本には日本精神にもとづく日本学があるはずであるといふのが、その考へ方である。(中略)まことの理論は異端視される。さりとて日本学に直に入りこみ得ない人たちは、結局事実の調査と、政策の常識論に走ってしまう。日本に於ける社会科学の低調化がここから来ていないとだれが断定し得るであろうか」(同上:251)。

すなわちこの三首は、高田にとっては似非科学である日本学に対する「貫き通る 真理」の意義を強調していると考えられる。そこからは、『社会学原理』や『社会学概論』で独自の境地を切り開いた高田ならではの批判が読み取れる。

『望郷吟』から

しかし、第三集の『望郷吟』(1961)では、78歳のそれまでを振り返り、巻末に「分たれたる悲しみは半分の悲しみである」と記して、「知人友人に心境を訴へて、その理解と同感とを求めたい」(同上:125)と願って、公私ともに辛く悲しい後半生の歌を採録している。

『望郷吟』では、1943年から1960年までの作品が収められていて、戦時色が濃いものから、老い、ふるさと、母、わが子などへの想いの他に、50年を超えた学問研究への意欲と姿勢の歌が数多くある。

1943(60歳)では、

16.わが行くは 人踏みしめし 道ならず おどろが中を 登りなづさふ

はまさしく京大60歳定年までの人生そのものであった。

旧制佐賀中学から熊本五高を経て京大に進み、「放浪」期間はあったが、広島高師、東京商大、九州帝大を経て母校の京都帝大に戻り定年退職した経歴が「わが行く」道ではあった。しかし、冒頭1で紹介した「水のたまりに 泳ぐ人」ではなかった高田の道は、独創性を求めたがゆえの棘の人生でもあった。

社会学を学び文学博士にはなったものの、用意されたポストはすべて経済学や「経済原論」でしかなく、それを独力で切り開いた。いち早くドイツ語版『資本論』を読み、マルクス経済学者たちとの15年に及ぶ孤独な経済学上の論戦に至ったのも、「人踏みしめし道」を拓くためでもあったのだろう。

「おどろ」とは

それが下の句「おどろが中を」に象徴されている。「おどろ」は棘であり、草木・いばらなどの乱れ茂っているところを意味する。棘(茨)の道とも使う。

明治人の気骨

日本で最初の大型国語辞典である明治期の『言海』、昭和初めの『大言海』の大槻文彦、昭和の初めに『斎藤和英大辞典』と『熟語本位英和中辞典』とを独力で出した斎藤秀三郎と同じく、明治・大正・昭和前期の知識人の一部は高田を含めて、西洋への「追いつき追い越せ」を超えて、独創的な作品への願望が強かった。

高田が試みたのは世界標準の社会学と経済学の樹立であり、その行く手を「おどろ」が阻み、その中を頂点目指して登ろうとした。それは「登りなづさふ」すなわち登り親しんだ道でもあった。「なづさふ」は『基本古語』では「なじむ、親しむ」とあるので、いばらの道の登りに親しんだと解しておく。

終戦後の1946(63歳)になると、

ケインズ逝く

17.思ほへば 真理(まこと)の海の 浜の沙 一つ拾ふと 生命かくるも

がある。シュムペーターとケインズと同じく1883年生まれの高田は、このあと1955年に『ケインズ論難—勢力説の立場から』(大阪大学経済学部社会経済研究室)を出すことになる。ケインズは46年に、シュムペーターも50年に亡くなるが、病弱だった高田は72年2月2日に老衰で死去した。

「ケインズ逝く」がなければ、文字通り自らの実感であろうが、ここではケインズと同じように自分も「真理の海に 浜の砂」の一粒を拾うために全人生をかけてきたという述懐であると理解したい。

同じ年に、

18.さもあらばあれ 一人の思ひ 貫かむ 時のあらしに 身は向ひつつ

がある。上の句が字余りの7音であり、導入に際して強いインパクトを感じる。

「一人の思ひ 貫かむ」は、「敵は百万千万 こちらは一人」の世界であろう。「時のあらし」とは、本連載で繰り返し紹介してきたこの年12月の京大教授会による「教職不適格」判定であった。太平洋戦争当時の高田のいくつかの言動を取り上げての判定であり、高田はこれによりすべての公職を失い、教壇から離れて、三日月村で約5年の晴耕雨読の生活に入るのである。下の句も「あらしに 身は向かひつつ」なので、強い決意が伝わってくる。

この「判定」の理由は「高田が太平洋戦争と中日戦争を肯定した」からという点に尽きるが、その根拠に「民族主義」「東亜民族主義」が持ちだされている。これに対して高田は、資料として使われた「講演速記」と「新聞随筆」の1、2行の「片言隻句」であり、理論的な発言でもないと批判した。

「学者の思想の判定は理論の根本についてなされるべきは当然」(『学問遍路』:34)と指摘している。本連載でも繰り返し触れたように、5年後に「原審破棄」で取り消された。

その5年間は1947年(64歳)でいえば、

19.執るペンに 導かれつつ 書き急ぐ 鳴きつぎやまぬ うぐいすのこゑ

というような暮らしであった。「執るペンで書き急いだ」作品は、高田の代表作の一冊『世界社会論』(1947)であった。第二次世界大戦からわずか2年後に、「世界乃至人類的結合の基本に社會学的洞察を加えようとする研究」であった(同上:2)。

世界社会の意味を明らかにして、社会の進路が世界社会の完成に向かうことを示し、世界国家への道を跡付ける本であった。

社会学百年の発達から導かれた「人口の間断なき増加」と「理知の声なき進行」とが世界社会への道を急がせたか(同上:2)。全280頁の著書であるが、末尾に「起稿 昭和21年6月上旬 筆 擱筆 同 9月上旬」という日程が「書き急ぐ」の証明になっている。自序が昭和22年5月5日、奥付が7月20日発行となっているから、うぐいすの季語が春であることを考えると、校正中の一首であると思われる。

高田の「教職不適合」が原審破棄されたのは1951年だから、それまでは1948年に、

20.仰ぎ見る 前路の険を 越えむとす 老いたれどなほ 息長しわれは

が、そして1950年にも、

21.花つつじ もゆるが中に 身を置きて 心は時の 激流にある

が詠まれた。20は山道の峻厳な上り坂を素材にして「老いたわが身」を励ます歌である。21はつつじが咲く5月の畑の中で、色とりどりの花の中にたたずみながら、心は時代の激流に直面する状態を詠った。

この状態にありながら、48年には名著『階級及第三史観』、50年には『改訂社会学概論』そして新分野を開拓した『社会科学通論』が同じく50年に刊行されている。このうち前二著は生誕120周年記念としてミネルヴァ書房が復刻して、現在まで販売されてきた。

「原審破棄」により公職と教壇に復帰してからも、高田の歌には明るさが戻らなかった。『社会科学通論』への期待は、「学界に何等かの波紋を投ずるものと期待した」(『学問遍路』:65)ものではあったが、マルクス主義一色の学界からは黙殺された。そのため「私は知己を後世とまで云わずとも、後年にまちたい」(同上:65)とさえ書いている。

1953年(昭和28年)

古稀祝賀の席上

22.かへりみて この年月の はろかなれや 学びの道は ただにけはしく

がある。これは古稀の席上で詠まれた八首のうちの一首である。50年を超える学問生活を振り返ってみると、その年月は非常に長く、同時にそこでの学問の道はひたすら険しかったという感慨がこめられている。

『社会科学通論』で示したような扱いを受けてきたのだから、いくら業績を積み重ねてもまた表彰されても、後から振り返ると多難な生涯だったということであろう。

その後も、母、亡くしたわが子、ふるさと、天山、老いなどが詠われて、

1959年(76歳)

23.求め行く 真理はついに 至り得ね それのかほりか 木犀の花

にたどり着いた。上の句「求め行く真理」とは、社会学では高田独創の「結合定量の法則」などのたくさんの「命題」や「法則」ではなかったか。後続の私たちが読めば、社会学上の「定説」になっている「法則」と受けとめても、この時代までは賛同者が少なかったからか。だから「真理はついに 至り得ね」という判断になったのか。

木犀は秋に強い芳香のある花を咲かせる。下の句は木犀の花の情景にとどめ、上の句の心境吐露とは隔絶した作品になっている。

そして『望郷吟』末尾ということは、高田の辞世の句ともいえる一首、

1960年(77歳)

24.あめがした わが道遂に 行はれず 老いて消え行く この身とは知る

に連なった。著書を百冊も刊行した高田ではあったが、その60年間の総括がこれでは寂しい限りである。『望郷吟』のあとは『改版 社会学概論』(1971)のみの出版なので、実質的なオリジナル著書は『望郷吟』が最後であった。その末尾に24が置かれたのである。

上の句「あめがした」は「雨が下」だろうが、ここでは四字熟語「雨過(うか)天晴(てんせい)」から、「好ましくない状況」と見て、それによって社会学・経済学の研究が十分に行えなかったとしておきたい。そのような自己総括の先に、下の句「老いて消え行く この身とは知る」が来る。

そしてそのまま「巻末記」の喜寿を転機としての決意として、「この生命一つ、なしとげ得ることを為したい。乏しいままに一の生命の仕上げをしたいと思ふようになった。今を反省の出発点として、一刻といえども悔ゆることなき歩みをしたい」(同上:128)になった。

左:高田保馬の胸像 右:胸像の説明

小城市生涯学習センタードゥイング三日月(小城市民図書館三日月館)の敷地内に建立

(注)金子撮影(2020年3月)

人口史観、勢力論、国家論、世界社会論の見直しの時代

しかし、これほどの碩学が『望郷吟』を「いのちの清算簿」(:128)とせざるを得なかったことは、当時はともかく現在までの社会学界・経済学界にとっては痛恨の痛手ではなかったか。なぜなら、高田逝去50年後の日本では、マルクス主義を信奉する社会学者も経済学者も僅かになり、その発言力もまた無きに等しいからである。

代わりに、ウェーバーやパーソンズに匹敵する高田の研究成果の多くが、21世紀の「人口転換」の時代に備えるための源泉になったのではないか。人口史観はもとより勢力論や国家論や世界社会論などは、今でも様々な指針を与えてくれるはずである。

しかしながら、現在まで高田社会学と経済学の復権は適えられてはいない。その50年間、昭和ひと桁世代(富永、2007)から団塊世代(金子編、2003;金子、2023)までそのために微力を尽くしたが、うまくいかなかった。今後はそれを次世代次々世代に託して、本連載は今回をもって擱筆したい。

(了)

【参照文献】

- 金子勇編,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房.

- Simmel,G,1917,Grundfragen der Soziologie : Individuum und Gesellschaft, Sammlung(=1979 清水幾太郎訳『社会学の根本問題』岩波書店).

- 高田保馬,1913『分業論』有斐閣.

- 高田保馬,1927-1932,『経済学新講』(5冊)岩波書店.

- 高田保馬,1931,『ふるさと』日本評論社.

- 高田保馬,1933,『經濟原論』日本評論社.

- 高田保馬,1938,『回想記』改造社.

- 高田保馬,1941,『思郷記』文藝春秋社.

- 高田保馬,1943,『洛北集』甲鳥書林.

- 高田保馬,1957,『学問遍路』東洋経済新報社.

- 高田保馬,1961,『望郷吟』日本評論社.

- 富永健一,2007,「高田保馬先生の勢力説経済学と今日の経済社会学」京都大学経済学会編『經濟論叢』第180巻第5・6号:475-502.

- 吉野浩司・牧野邦昭編,2022,『高田保馬自伝「私の追憶」』佐賀新聞社.

【関連記事】

・高田保馬の「感性」と「理性」①:高田保馬とは誰か?

・高田保馬の「感性」と「理性」②:歌集からの「感性」分析の方法論

・高田保馬の「感性」と「理性」③:『洛北集』にみる「ふるさと」

・高田保馬の「感性」と「理性」④:『望郷吟』にみる「ふるさと」

・高田保馬の「感性」と「理性」⑤:『望郷吟』にみる「老いの諦観」

・高田保馬の「感性」と「理性」⑥:父・母への想い