Warchi/iStock

(前回:『少子化する高齢社会』の「縁、運、根」)

サバティカル制度

私の北大勤務時代に、文系学部でもいわゆる「サバティカル制度」が始まった。これは欧米の大学では古い歴史を持つ制度であり、通常は7年に一度、半年もしくは1年間の「研究・休息・旅行」のために与えられる有給休暇を指している。原語はsabbath(安息日)であり、そこから派生してsabbatical yearとして世界的にも広く使われている。

2000年の大学院大学改革を踏まえて、北大でもその導入が検討されて、2007年から施行された。文学研究科でも前年に半年間の「サバティカル制度」募集があり、数名が応募した結果、勤務歴23年の私が教授会で選ばれたのである。

半年間、講義・ゼミ・会議・学位認定すべてを免除

これは大学教員にとっては大変画期的な制度であり、2007年度前期を私はサバティカル期間に当てた。

学部としては、後期は入試業務があるために、非公式ながらできるだけ前期にしてほしいという要望があったように記憶している。何しろ研究室に出ても、旅行に行っても、調査に出かけてもいいのだから、自由な時間が最大限活用できた。本書はその半年間の成果の一つである(写真)。

サバティカル期間の成果

すなわち、本書の原稿をこの期間に集中的にまとめたのであるが、前々回の連載に紹介した『社会調査から見た少子高齢社会』の続編にあたる内容になっている。この時代の10年間は社会調査に明け暮れていたとそこでも述懐したが、日本国内でも助手と院生数名、学生20名を伴い、鹿児島市、宜野湾市、富良野市、伊達市、白老町の訪問面接調査を順次行って、膨大なデータを蓄積していた。

ただし、鹿児島市調査は知人の教授に相談して、鹿児島大学の社会学専攻生を20名雇ったし、宜野湾市の調査でも沖縄国際大学教授にお願いして、社会学専攻生を20人紹介していただいた。これも人脈として培ってきた長年の縁を活かせた調査活動になった。もちろん文科省の「科学研究費」基準通りに、学生・院生一人1日での日給8000円はきちんと支払った。

調査データが出たら、分析をすぐに行うという原則

ただし、調査が終了してそのまま放置しておくと、その調査プロジェクトへの熱意も下がるので、データクリーニングが終わり、SASやSPSSが動かせる状態になった時に一気にやらないと分析が捗らない。これは北大20年間の経験則であり、このサバイバル期間をデータ分析に使ったのである。

鹿児島市や宜野湾市そして伊達市というように対象地のデータベースを選び、毎朝アクセスして、集計・分析を行う日々が2か月ほど続いた。

パリに出かけるようになった

さらに数年前から「少子化」の資料収集のために、夏休みにパリに出かけて、市役所からの公的な資料、日本では輸入されていないフランス語の関連書籍を購入していた。

当初は北海道庁国際課にお願いして、北海道出身者からなるパリ在住の「北海道民の会」を紹介していただいたところから、パリ調査旅行は始まった。

パリの「北海道民の会」に協力していただいた

この団体は北海道出身者でパリに住んでおられる方々の集まりなのであるが、しっかりした組織をもち、メンバー同士親しく付き合いをされており、道庁国際課の紹介ということでも大変お世話になった。

それに先駆けて1年前から、学部時代の第二外国語であったフランス語の初級文法の独習を少しずつ行っていた。会話はできなかったが、少なくとも地下鉄やバスの行先、本のタイトル、道路標識や店の看板は必ず読めるようにしておくつもりでの復習であったが、この判断は成功したと考えている。

コント銅像に初対面

そして、調査の合間には社会学の祖であるソルボンヌ広場のコントの銅像を見て、コントが晩年住んでいたアパート、コント通りなどを歩き回った。これには清水幾太郎の名著『オーギュスト・コント』(1978)を必ずバッグに入れていた。現地でこの本を読むと、内容が頭にしみこむような気がした。

ソルボンヌ広場のコント像

筆者撮影

オーギュスト・コント通りのプレート

筆者撮影

(注)哲学者・数学者と表記してある

ポン・デ・ザールから飛び込み自殺未遂

コントは29歳の時に、ルーブル博物館に近いセーヌ川のポン・デ・ザール(芸術の橋)から飛び込み自殺を図ったが、運よく川岸を通りかかった近衛士官が川に飛び込んで助けたというエピソードを思い出しながら、1時間くらいポン・デ・ザールの中ほどに置いてある椅子に座っていたこともある。

何しろこの飛び込み自殺が成功すれば、それから15年後の『実証哲学講義』(1930-1942)も17年後の『実証精神論』(1844)も出なかった。そうすれば、「社会学」という名称もコントからは生まれなかった。その意味でもわれわれ社会学を生業にしてきたものには恩人なのである。

凱旋門、サクレクール寺院、ムーランルージュなど観光

もちろんせっかくのパリ滞在一週間なので、日にちを決めて有名な施設も見物した。フランス革命中にギロチンが設けられていたコンコルド広場、革命当初に襲撃されたバスチーユ牢獄があった広場、ルーブル美術館とオルセー美術館などはくり返し出かけた。

また、パリから特急で北に1時間半ほど行くと、ジャンヌ・ダルクが火刑に処された広場が残っているので、半日かけてそこを尋ねた。さらにバスで片道4時間かけてモン・サン=ミシェルにも日帰り往復した。

ソーシャル・キャピタルの有効性

さて、本書では1990年代半ば以降、多方面での活用が進んだソーシャル・キャピタルの概念の有効性をチェックすることをねらった。なぜなら、それはまるで1970年代の日本におけるコミュニティの浸透力に勝るとも劣らないからであった。

従来は社会関係(social relation)と表現してきた概念を社会関係資本(social capital)と言い換えると、それほど有益なのかという根本的な疑問をいだいていたからである。

パットナム『孤独なボーリング』から

これはパットナムの『孤独なボーリング』の刊行がきっかけであるが、確かにその刊行前と後では間違いなく学術的認識面でも政策面でも変化が大きかった。

そこで21世紀の今日、ソーシャル・キャピタルをどう定義すればいいか。誰もが合意する内容がそれにあるのか。共通の理解が不可能なほどに、それは概念の広がりを持ち、むしろ様々なバリエーションに分裂したのではないかと見ていた。

キャピタルには必ず利息(インタレスト)がある

ヒントはキャピタルに伴う個人に還元される利息(インタレスト)があることにより、各方面で使われるようになったというのが私の判断であった。

この場合ソーシャルは「非経済的」な意味として使用されるのではなく、ソーシャル・キャピタルの存在により個人は助けられ、利息としてのサービス支援を受けるという文脈が重視される。とりわけ実際にもキャピタルは利息を個人に戻し、ソーシャル・キャピタルでは隣人や知人からの援助(ヘルプ)が前提におかれる。それは、まさしく経済から社会、社会から経済へと向かう動線が、このコンセプトの柱であることを示している。

近代経済学と現代社会学

ソーシャル・キャピタルの近代経済学的理解は、合理的な行為を前提としており、市場もまたその種の人間であるホモ・エコノミクスがもつ論理で動いている。損することは避けるし、説明可能な一元的規範が覆い尽くす。

一方社会学は、さまざまなテーマとして家族、地域、政治、異常行動など、言い換えれば近代経済学のフィールドから除外された市場外のものまで追跡してきた。

理論社会学が明らかにしたように、社会を束ねるものは価値と規範という社会的事実である。そして特定の地位を占めた人間はそれにふさわしい役割行動を行うから、地位が異なったり、時代が変わって規範が変質すると、一見非合理的な行為すらも生み出されてくる。

近代経済学は一元的で最良の選択肢の存在を語るが、社会学はいくつもの選択肢が見えるために、簡単には決定できないとのべるだけである。

幅広いコンセプトの使用

ソーシャル・キャピタルのもつ幅広いコンセプトの使用方法が容認されると、恵まれない地域での学校教育の失敗から経営者のパフォーマンスまで、周囲の人々や家族の間の助け合いから開発計画の成功まで、ロシアでの死亡率からタンザニアの村々の収入の差まで、民主主義のバイタリティから経済発展、統治まで、公衆衛生から青少年犯罪まで、政治腐敗から競争力まで包み込むことが可能になった。

そのような事例ではほんの少しであっても、そこでソーシャル・キャピタル概念を応用することにはほとんど問題がないように思える。

コミュニティとの関連はどうか

キャピタルの前にソーシャルを付加する伝統に立脚し、経験的に支持される証拠を揃え、その実践的な潜在力を際立たせたパットナムは確かに成功した。

具体的な指標には、社会参加や団体的参加などの集団レベルのデータと、相互性の規範や信頼といった関係面の心理的要素が組み合わされている。この前提から獲得された有益な情報が各方面で効果を発揮するので、世界銀行やOECDでさえもこの概念の積極的な活用を行った。

社会科学の概念が国際機関の興味を引いたのは、社会指標や人間開発指標などわずかしかなかった歴史をみると、ソーシャル・キャピタル概念への期待の大きさが分かる。

限定的な使用

しかし、いくら各分野における仮説が魅力的であっても、結局はその概念から公共政策に関する新しい結果を引き出すのは困難なように思われる。なぜなら、たとえば少子化支援策がソーシャル・キャピタルに直結するのではないからである。むしろ、ベクトルは逆向きであり、地域においてはソーシャル・キャピタルの存在が子育て支援策を有効に導きやすい。

経済的パフォーマンスとソーシャル・キャピタルの関連性の研究成果からは何がもたらされたか。多くの場合、ソーシャル・キャピタルの3つの指標である信頼性と公民意識、それに団体への参加の効果は裏付けられたのか。信頼性と公民意識には経済的パフォーマンスのプラス効果は示されたが、パットナム仮説とは逆に、団体参加(結びつき)が成長に与えるはっきりした効果は見つけ出せない結果もあるように思われる。

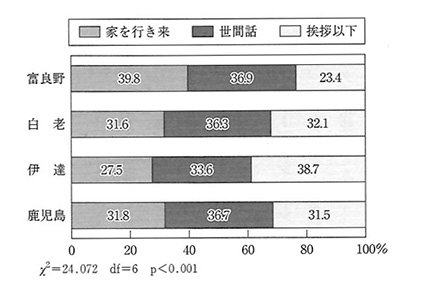

4都市の近隣関係はどうであったか

たとえば、図1はこの10年間で行なった私の「科学研究費」による4都市調査結果の一部であるが、通常は大都市の「近隣関係」が希薄であり、小規模な町村の方が親しい近隣関係が存在しているから、助け合いなどの「社会関係資本」が充実しているという常識が共有されている。

対象地の人口は、農業地帯の富良野市が2.5万人、鹿児島市が59.8万人、伊達市が3.6万人、白老町が2.2万人であった。実際に訪問面接調査で調べて、その結果を比較すると、伊達市民がいちばん近隣関係の親しさに欠けていて、4都市のなかでは県庁所在地でもあり、人口も60万人の鹿児島市のほうが親しい近隣関係を維持していたことが分かる。

もちろん北海道中央部に位置する農業都市である富良野市ほどの親しさではなかったが、この連載でも数回使用しているχ2検定を行うと、図1の分布には統計学的には意味があることが分かる。

図1 4都市間の近隣関係の比較

(出典)金子、2007:123.

社会関係資本がもつ外部への橋渡し機能と内部的な結合機能

ただし、パットナムが「橋渡し」(bridging)と「結合」(bonding)にソーシャル・キャピタルがもつ機能を分類した結果は、日本的な文脈からも応用可能である。

たとえば文献的にも経験的にも、ロータリーやライオンズなどの財界クラブのもつ「橋渡し」と「結合」は、経済的取り引きでも有効に機能する場合がある。団体参加には、パットナムによる橋渡し機能と結合機能を有すると一般化できる。橋渡しタイプのグループ内においての関係も結合グループ関係でも、ともにその効果はある。

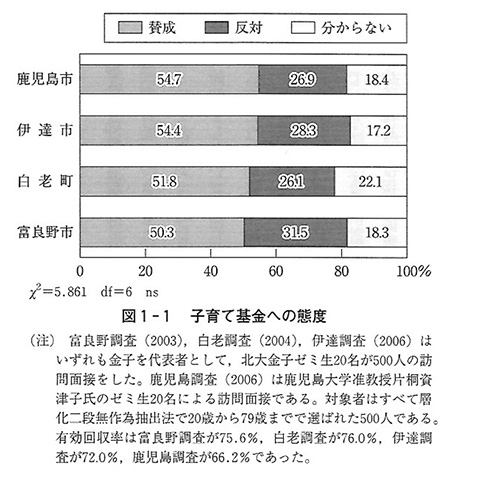

4都市における子育て基金への態度

次に、私の「子育て共同参画社会」の要としてきた「子育て基金」についての4都市住民の態度を紹介しておこう。

図2がその結果であるが、県庁所在都市で伝統文化が濃厚に残っていると思われる60万都市の鹿児島市でも、北海道の2~3万人の人口をもつ小都市でも、半数程度が「賛成」を表明した。4都市間のこの結果の分布には違いがないことがχ2検定結果により、統計学的に証明できたからである。詳細な解説は省略するが、㎱という記号はnot significance(意味があるとは言えない)を表わすものである。

図2 「子育て基金」への態度比較

(出典)金子、2007:22.

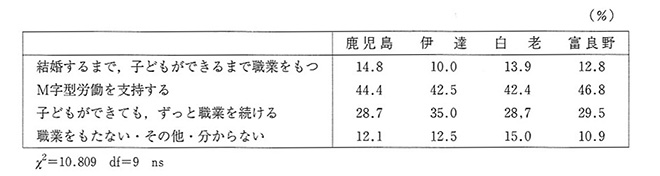

育児と仕事をめぐる女性の生き方

さて、日本の少子化対策の筆頭に「女性の働き方」改革が位置づけられたのは、政府審議会に労働経済学の専門家が多かったからであろう。この方々の大半はいわゆる「M字型」労働を批判する傾向の持ち主が大半を占めていたような印象を持っている。

すなわち、女性が大学・短大などの高等教育を卒業後に就職して、30歳前に結婚して、いったんは離職する。そのうえで、子どもが小学生になれば、子育ても楽になり、再就職する。そのカーブが35歳を底として「M字型」を描くのである。

4都市での調査結果は表1の通りであるが、政府審議会に集まった労働経済学者とは異なり、この選択肢内では相違が統計学的には検出できなかった。回答の分布は㎱だったからである。

表1 育児と仕事をめぐる女性の生き方

(出典)金子、2007:135.

「M字型」労働支持者が一番多いが

確かに4都市比較でも「M字型」労働支持者は40%を越えていて、都市の規模や九州と北海道の違いもなさそうである。その意味では、表1からは「M字型」のような女性の働き方はかなり普遍性をもっていると考えられる。

反面で、フェミニズム系の人々が推奨する「ずっと職業を続ける」生き方は、3都市では3割に届かなかった。これは好き嫌いを超えて、日本の子育て中の男女が普通に選択してきた生き方なのではないか。

コミュニティ論への目配り

本書の二つ目の課題としては、デビュー作から彫琢してきたコミュニティ論をソーシャル・キャピタルと絡めバージョンアップして、従来から込められてきた「共同性」ないしは「協働性」の内容を豊かにしようと試みた。そのために、かねてから気がついていた「理論(theory)と現場(theater)は同じである」を前提としてコミュニティ概念を見直したのである。

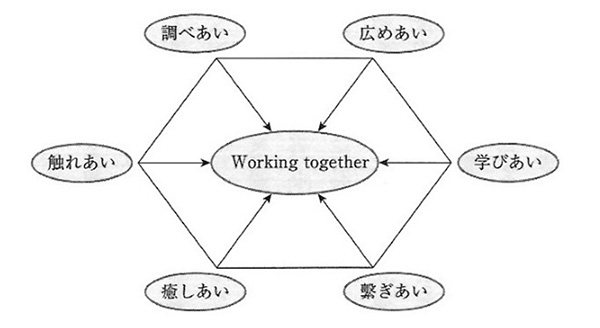

共同性、連帯性、凝集性などの訳語は当然だが、そのための「現場」(theater)には何が想定されるのかを問い直してみた。その成果に図3のようなモデルがある。

図3 コミュニティをつくり上げる諸活動

(出典)金子、2007:40

Working together

従来はともすれば共住者同士の日常的で親密な関係としてコミュニティが理解されてきたが、「少子化する高齢社会」が現実化して、地域人口移動がこれに重なる時代では、単なる日常的な「共住」ではコミュニティへの展望は開けない。

むしろ、図3のように①触れあい、②調べあい、③広めあい、④学びあい、⑤繋ぎあい、⑥癒しあいなどのWorking togetherを選択して、一定の地域空間で心がけることにより、古くからの居住者と新規来住者間にもコミュニティが芽生えるのではないかと考えてみたのである。

コミュニティに今日的な解釈をほどこす

言い換えれば、現場(theater)からも「コミュニティが転換期にある」という観察を踏まえて、その理論(theory)を作り直そうとしたことになる。その際に「コミュニティの再解釈の基準点」として

- 実態としての存在性⇔象徴的な存在性

- 目標としての有効性⇔手段としての資源

- 戦略としての現実性⇔動員できる可視性

- 歴史性を帯びる概念⇔将来性に富む概念

- ソーシャル・キャピタルか⇔アイデンティティ意識か

- 社会システムか⇔ソーシャル・キャピタルか

- 空間性を帯びるか⇔空間を超越しているか

- 政治社会的概念か⇔精神文化的概念か

- 個人のボランタリーアクションの集積か⇔個人に外在する集合体か

を用意して、コミュニティを使う際にはこの明瞭な出発点を意識しておきたいとした。

コミュニティは目標か手段か

多くの研究では、コミュニティを実態か象徴かと位置づけて、それは目標か手段かという問題意識から調査がなされてきた。

それはいいのだが、研究者本人がこの1から9までに照らして、どこまで自らの問題意識を確認しているかを、研究の最初に公言してほしいという願いがこもっている分類であった。それによって、膨大ではあるが、ばらつきもある研究成果を、もう少し交通整理しておきたいと考えたからである。

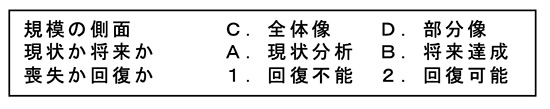

ウェルマンの問題意識

当時、ウェルマンが実証的コミュニティ論に投げかけた問題は、現在取り扱っているコミュニティが、「すでにコミュニティは消滅した」(lost)のか、「コミュニティは存続している」(saved)のか、あるいは「自由に作り直せる」(liberated)かの三択を迫るものであった(ウェルマン、1979=2006)。

これは画期的な論文であり、ウェルマン問題を私なりに解釈すれば、表2のような分類ができる。たとえば問題意識の組合せとして、「部分像+将来達成+回復可能」もあれば、「全体像+現状分析+回復不能」も起こり得るであろう。

表2 コミュニティの分類

(注)金子のまとめ

ソーシャル・キャピタルかアイデンティティか

いずれにしても最終的には、表2を使ってコミュニティがソーシャル・キャピタルから醸成されるのか、もしくは意識レベルのアイデンティティに強く関連するのかの解明に行きつく。

さらに、コミュニティを社会システムとして捉えるのか、社会関係に限定してソーシャル・キャピタルにとどめたまま使うのかに関しても、研究者個人は立場をはっきりさせておきたい。なぜなら、この両方のテーマこそが、コミュニティ論を応用しながら、最終的に論者が判断を下しておきたい社会学的な課題と見なすからである。

オーストラリアでの調査と文献研究

しかもこれは2025年6月25日に取り上げた『社会調査から見た少子高齢社会』から持ち越した解答でもある。

ウェルマンと表2を合せると、2002年7月にオーストラリアのシドニーの国際会議に出かけた際に、メルボルンにまで足を延ばして調べた「堅固な家族と強いコミュニティづくり」との正の関連が活用できて、政策的にも少子化への応用可能性に富むと思われるからである。

「堅固な家族」を作り「強いコミュニティ」の支えにする

当時のオーストラリア政府は、「政府は堅固な家族と強いコミュニティづくり」に責任があるとして、家族やコミュニティへの予防や介入を強調していた注1)。「堅固な家族」を戦略的に作り出すことは、家族関係を強め、家族解体を減らす」ことに尽きるが、大局的には少子化の筆頭原因である単身化=未婚化を阻止することに直結する注2)。

オーストラリアの「堅固な家族と強いコミュニティづくり」には移民政策の影響が強いが、その結果として表3のように着実な人口増加がうかがえる(「世界経済のネタ帳」 2025年4月24日)。また2022年の合計特殊出生率も1.63であり、その年の日本は1.26であった。

なお消費税率は日本と同じ10%なので、2020年で合計特殊出生率を揃えると、日本が1.33であったのに対して、オーストラリアでは1.58であった。

表3 オーストラリアの人口増加

(出典)「世界経済のネタ帳」(2025年4月24日)

移民政策を越えて「堅固な家族」と「強いコミュニティづくり」が肝要

移民の行動様式は受入国の文化とは異なり、価値パターンも違うために、受入国としては一定程度の「社会的凝集性」を維持するために強力な政策展開が必要となる注3)。2002年当時のオーストラリア連邦政府、州政府、コミュニティでは、それが「堅固な家族」と「強いコミュニティづくり」なのであった。

すでに日本だけではなく、アメリカを除くG7ですら、出生数の低下と総人口減少が鮮明になってきた現在、20年前のオーストラリアの「堅固な家族」と「強いコミュニティづくり」は、少子化対策にとってもいろいろなヒントを内蔵しているように思われる。

■

注1)当時、オーストラリア大使館のホームページで公開されていたCommonwealth Department of Family and Community Service(Facs)2002 の要約を使った。

注2)「堅固な家族」は単身=未婚化が連鎖する現代日本では、もう一度真剣に取り上げてみたい概念でもある。なぜなら、世界的な「出生数の低下」の主因として、エバースタットが指摘した「結婚からの逃走」(flight from marriage)と「家族からの逃走」(flight from family)とは真逆の方針になるからである。

注3)放置すると、アメリカのように「二言語二文化」(ハンチントン、2004=2004:438)としての「社会分断」が生じる危険性がある。トランプ大統領の「移民排斥」はこの延長線上でのみ理解できる。

【参照文献】

- Eberstadt,N.,2024, “The Age of Depopulation Surviving a World Gone Gray” Foreign Affairs Report No.12 Published on October 10, 2024.

- 金子勇,2003,『都市の少子社会―世代共生をめざして』東京大学出版会.

- 金子勇,2006a,『少子化する高齢社会』日本放送出版協会.

- 金子勇,2006b,『社会調査から見た少子高齢社会』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2007,『格差不安社会のコミュニティ社会学』ミネルヴァ書房.

- Huntington,S.P.,2004,Who Are We?-The Challenges to America’s National Identity,Simon & Schuster.(=2004 鈴木主税訳 『分断されるアメリカ』集英社)

- 清水幾太郎,1978,『オーギュスト・コント』岩波書店.

- Wellman,B.1979,“The Community Question:The Intimate Networks of East Yorkers.” American Journal of Sociology ,84:1201-31.(=2006 野沢慎司・立山徳子訳「コミュニティ問題―イースト・ヨーク住民の親密なネットワーク」野沢慎司編・監訳『リーディングス ネットワーク論』勁草書房):159-200.

【関連記事】

・時代解明の「縁、運、根」の社会学:問題意識と方法

・『コミュニティの社会理論』の「縁、運、根」

・『高齢化の社会設計』の「縁、運、根」

・『都市高齢社会と地域福祉』の「縁、運、根」

・『マクロ社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会・何がどう変わるか』の「縁、運、根」

・『地域福祉社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会とあなた』の「縁、運、根」

・『社会学的創造力』の「縁、運、根」

・『都市の少子社会』の「縁、運、根」

・『高田保馬リカバリー』の「縁、運、根」

・『社会学評論「還暦社会」特集号』の「縁、運、根」

・『社会調査から見た少子高齢社会』の「縁、運、根」

・『少子化する高齢社会』の「縁、運、根」