RoterPanther/iStock

資本主義の時期区分(その1)

本シリーズの目的は、資本主義の次に来る社会システムの輪郭を示すことである。そのための準備作業として、資本主義の時期区分をおおまかにではあるが示しておきたい。

すべての事象は、それ自身が運動し発展するものであれば、現状・現段階に接続して次(The NEXT)がある。革命と呼ばれる極端な事象でも、破壊され、廃棄されるものは一部に過ぎない。視野を経済だけでなく、政治、文化、社会に広げてみれば尚更である。社会は継続するのである。

資本主義を4つの時期に分けてみたい。それぞれを、交響楽の章に見立てれば、現在の資本主義は最終楽章だ。第四楽章ともなれば、運命が扉をたたく。歓喜の旋律がかすかに、そしてやがて大きく聞こえてくるはずだ。以下は学士会館で行った約2時間におよぶ講演を基に執筆したものである注1)。

資本主義は次の4つの楽章から構成されている。

第一楽章 資本主義の成立からロシア革命・続く大恐慌まで

第二楽章 1930年代の世界大恐慌から1970年代前半までの“福祉国家”

第三楽章 新自由主義の30年間(以上、シリーズ本号⑩)

第四楽章 2008年のリーマン・ショック以降(シリーズ次号⑪で)

言うまでもないが、歴史であるから、区分したといってもはっきりした切断面を示しているのではない。資本主義の運動を基本的に規定するものが変化した、あるいは動いたのである。

第一楽章

カール・マルクスは、一八八三年に亡くなっているので資本主義が段階を経て変貌していくことを見ていません。ただ、天才的な洞察力でもって、資本論の最後の方で自由競争から反対物へ転化するということを、ほんの一行書き加えました。資本論を読んだ人だったらだれでもが知っている有名な言葉を第一巻二四章の最後に書くわけです。それは、“資本主義の終わりを告げる鐘が鳴る”という一文です。彼の思想は人類に非常に大きな影響を及ぼしたのですけれども、今から振り返れば、マルクスは資本主義の第一楽章、つまり、資本主義が生まれてから成人になるかならないまでを見てこの世を去ったのです。彼は、資本主義が段階を経て変貌していく姿をみることはなかった。資本主義は内的矛盾を抱えているから、第二楽章もなにもなく第一楽章だけでおしまいになると考えていた。それが、“終わりの鐘が鳴る”という一行に凝縮されています。(『2012・協同組合』、p.60)

「Die Stunde des Kapitalistichen Privateigentums schlägt.」

これは、『資本論』第一巻の実質的な最終章の最後にある有名な一節である。Stundeは時を表す名詞だが、時を告げる鐘の意味もあり、ここでは葬式で鳴らす鐘である。schlägtは動詞schlägenの単数形で、打ち鳴らすの意味だ。そこで一文の訳は、「資本主義的私的所有の終焉を告げる鐘が鳴る」となった。

“終焉”そのものは無いが、キリスト教・欧州の慣習で、鐘が鳴るのは“おしまい”の時なので、こう訳したのである。「弔鐘が鳴る」という訳もある注2)。

150年前に書かれた天才の一行は、最近では、マルクス派だけでなく体制側と思しき人々も引用している。ソビエトの“社会主義”が崩壊して以来、世界中でマルクス主義はすっかり退潮した。そのために、今日では、マルクスに言及することは逆に、人々の耳目を集めるようだ。

しかし、マルクスの復権は、学者の目立ちたいという俗物欲求からだけでもなさそうである。本シリーズで示しているように、株価を除けば、資本主義はほとんどすべての指標で衰退を示している。耳を澄ませば弔鐘は聴こえているのだ。

レーニン

マルクスの後継者は誰か?これは、多面的なマルクスのどの部分を問題にするかで考えは様々であろう。しかし、理論の政治的応用・実践という観点ではロシア革命のリーダーであるレーニンをあげることに異論はあるまい。

いまでは『帝国主義論』を冷静に読むことができる。角田安正(つのだやすまさ)氏が新訳を出してくれた(光文社古典新訳文庫、2006年)。

レーニンの自説の正しさに対する確信ないし自信には、恐るべきものがある。頑迷と言っても過言ではない。(同上。解説、p.284)

遅れたロシアの資本主義を西欧、特にドイツの革命なしに、単独で実現し、保持するためにレーニンは理論構築を焦った、というのである。レーニンの評価は別の機会とするが、『帝国主義論』の時代認識には同意しない。時代が違うのであるから当然だろう注3)。

重要なのは、ロシア革命が成功し資本主義の一画が崩れたことだ。1960年代までソビエトの計画経済は、経済力という点に限定してだが、一応の成果を示した。

資本主義はこれを競争相手と意識し、対抗上、自らも様々な改革をせざるをえなかった。国内には、社会主義を支持する勢力が増大していたから、資本主義を守るために労働者階級の要求を受け入れざるを得なかった。そうなるに従って、労働運動は“穏やか”になっていき、主要各国に社会民主主義が伸長した。資本主義は変化せざるを得ず、“福祉国家”が到来する。

1917年のロシア革命によって社会主義が成立します。その後、1925年にレーニンが死んで、スターリンの恐怖政治・暗黒時代に入る。社会主義も暗黒時代に入るのですが、資本主義もニューヨークの株の暴落、いわゆる1929年に始まる事件があって大激動期に入る。このあたりで資本主義は第二楽章に入った。

通説は、19世紀の終わりから20世紀の初頭にかけて自由主義時代が終わって独占資本主義の時代に入るとするのですが、私はあえて自由主義時代とレーニンの時代を一緒にして、1929年~1930年ぐらいまでを資本主義の第一楽章としたいのです。これは資本主義が生まれてあるがままに成長した時代であると私は思っています。(『2012・協同組合』、p.61~62)

通説では、自由競争から独占へ、これで段階を画している。この説の源はレーニンである。

帝国主義はその経済の本質の点で、独占資本主義である。(『帝国主義論』、p.243)

自由競争を母胎として育つ独占は、資本主義体制から高次元の社会、経済体制へ至る過渡期の現象だからである。(同上、p.243)

1917年4月、つまり10月革命の半年前に出版された『帝国主義論』には、かなり強い政治的な意図があった。革命は必然であり、いまこそ現実であるというメッセージを伝えるためのプロパガンダである。だから、競争は独占に転化し、それは革命の入り口であるという主張になった。

しかし、歴史の示すところはロシアだけの革命となり、欧米の諸国の“独占段階”は今日に至るまで長持ちした。だから、競争から独占、そして独占資本主義は過渡期という主張は修正されなければならない。要は、2段階ではない。第二楽章でも、資本主義はおしまいではなかった。

確かに、多くの産業分野で巨大企業が成立し、もはや新規参入は不可能な状況にあるから現代では“独占”が特徴的と言ってよいのだが、他方で独占間の競争はあり、中小企業の分野では競争も日常現象である。

レーニンは、自由貿易から資本輸出を転換の目印にする。確かに、資本輸出が数量的に多くなるのは20世紀初頭からだ。これは事実である。しかし、外国貿易の量も相応に拡大しているから決してマイナーではない。

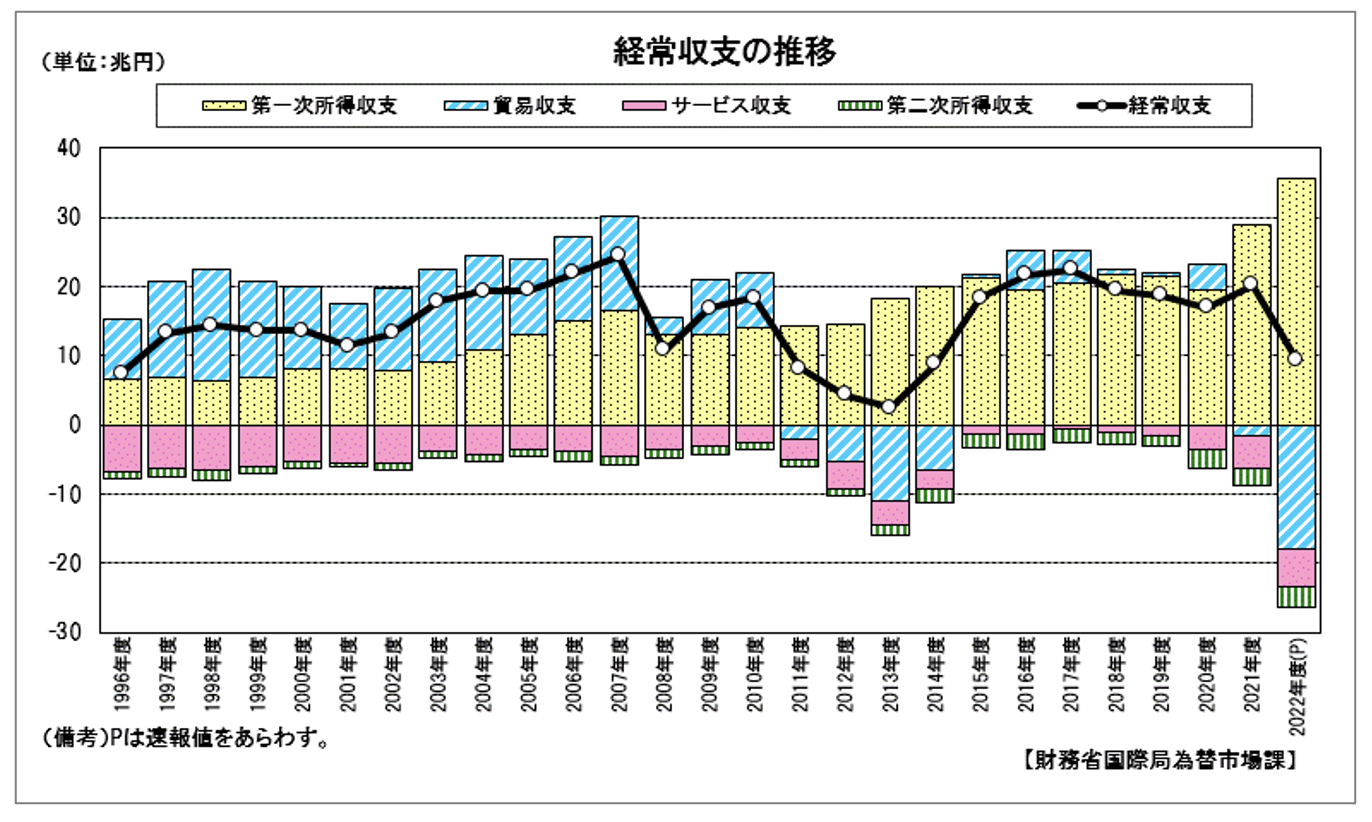

最近でも日本の国際収支表をみればそれがわかる(図1)。最近でも、貿易の収支が黒字から赤字になっているから、何が稼いでいるか言えば資本輸出なのだが、そうなったのは、日本の場合は21世紀になってからである。

図1 日本の国際収支状況

出典:財務省「令和4年度中 国際収支状況(速報)の概要」

それにしても、資本輸出に注目し、変化の兆しととらえたのは天才のなせる技である。

第二楽章

干渉戦争にもめげず社会主義が安定してくる。資本主義社会にとって体制的恐怖でした。そこで何が起きたかというと、国家の下支えを資本主義は積極的に取り込むようになる。

1929年から始まる世界恐慌から資本主義が得た最大の教訓は、金本位制度を捨てて各国が管理通貨制度になったことでしょう。このことだけでおそらくケインズの人類史的業績は不滅であろうと思います。そして福祉国家が登場してきます。やはり資本主義の内的な矛盾、放っておけば貧困層がどんどん増えて、上と下の差が広がっていく、それをどういうふうに緩和するか、それが福祉国家の基本です。福祉国家を作っていくことによって社会主義国家の脅威を打ち払うことができる。さらに資本主義の方が優れていることを見せつけることができる。福祉国家がまず実体として、次に理論的に登場します。これが第二楽章です。

福祉国家の経済的基盤は、大量生産社会、フォーディズム、フォード主義といわれています。大量生産、たくさん物を作る。資本主義の矛盾は、企業の生産力がどんどん大きくなるのだけど、人々の所得がついていかないので商品を買う人がいない。これを過少消費といいます。福祉国家は大量生産だから過少消費は拡大する。どう解決するかというと、買う人をつくる必要がある。まずは、それも国家ですが、財政は有限ですから、恒常的な買い手を創出しなければなりません。

マルクス主義が批判したように賃金を最低限に抑えこんで、いわゆる搾取を徹底的にやっていったら、労働者階級は必要最低限以上に物を買えない。そうではなくて一定の許容範囲内で賃金を上げていく、それがいわゆる労使協調路線、労使同権の考え方です。労働者側と使用者側が団体交渉で賃金を決めていくことによって、一定の賃金水準が維持され、この賃金で大量に作った物を買うという循環を作る。これが福祉国家の経済的な中身です。(『2012・協同組合』、p.63)

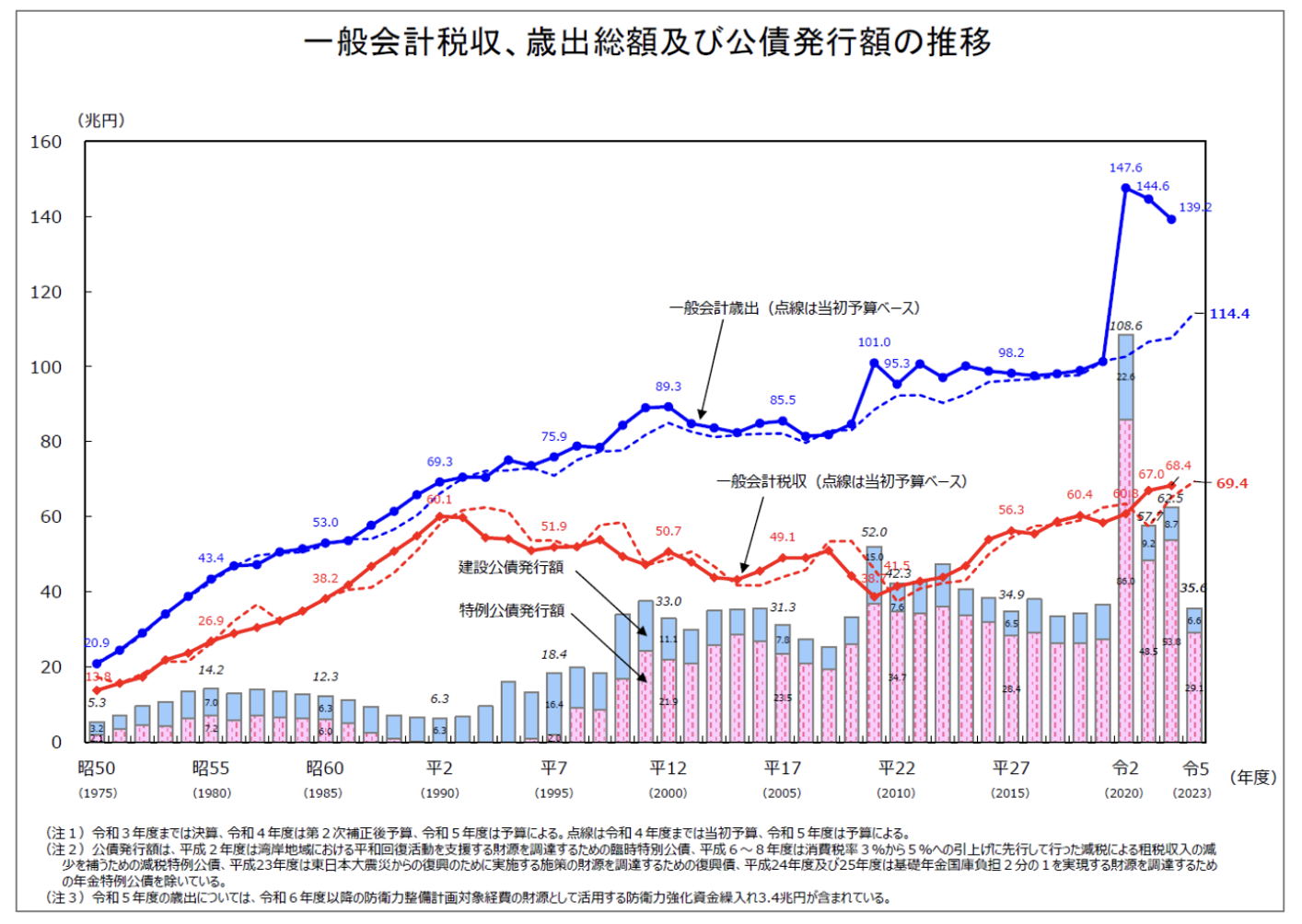

第二楽章を支えた要素がふたつあった。一つは財政だ(図2)。福祉国家はお金がかかる。人々の支持を繋ぎ止めるには潤沢な福祉予算が必要だ。また産業政策でも、失業問題を考慮すると石炭などの弱体産業を簡単に見捨てることもできない。資本主義に民主主義が定着し、選挙制度が確立すれば、なおさら、そうなのだ。

もうひとつの支えは、安いエネルギーだ。地球の主な資源は、今から思えばタダ同然で使えた。主要資源である石油もオイル・ショックまでは安かった。この安さが乱用を誘発し、それが後の公害問題を引き起こすが、1970年代まで、それはほとんど意識されなかった。

そして、1989年、ついに社会主義が崩壊する。これは資本主義にとって好都合なことではあったが、白井聡の言う「外部」の喪失でもあった。その言葉を借りれば「世界の多くの地域で現代の資本主義は徐々に「純粋資本主義」に近づきつつある。」(p.18、同上)

社会主義の行き詰まりは1970年代には資本主義国で認識されていた。ソ連が崩壊するかなり前から、社会主義が資本主義をいかなる面でも追い越すことは考えられなかった。コルナイの指摘する“不足経済”、“ソフト予算”の弊害は露見していた注4)。

もはや、資本主義は、化粧をする必要はなくなった。外部に気になる“美人”はいないのである。資本主義は化粧を落とし、“純粋”でむき出しの欲望の下に戻ったのである。

図2 日本の財政規模の推移

出典:財務省「わが国の税制・財政の現状全般」のうち財政に関する資料

第二楽章のおしまいの契機となったのは、1973年の秋に起こったオイル・ショックだ。原油価格は一挙に4倍となり、安いエネルギーは神話となった。各国(特に日本)の企業収益は悪化し株価が下がり、逆に物価は上昇した。日本経済は1974年には戦後初のGDPマイナスを経験した。日本だけでなく、オイル・ショックは程度の差こそあれ先進国共通だったが、日本への影響は特に大きかった。

苦境に陥った資本主義に都合のよいことも起きた。それは社会主義国の不振だ。

第三楽章

先進諸国の福祉国家が崩れてくると同時に社会主義の現実を知らされる。二つの失望がほぼ同時に、1970年代から展開した。そして、資本主義はやや自信を取り戻す。その自信を取り戻したイデオロギーが新自由主義だ。このイデオロギーを持って資本主義は第三楽章に入っていく。

財政危機という問題を第二楽章は抱えていたわけですから、第三楽章のスローガンは小さな政府ということになる。かのレーガノミックスもサッチャーリズムも、それらの政権を支持した経済イデオロギーもすべて小さい政府を主張するわけです。小さな分、どうするんだ、国が干渉しない分、どうするんだ、それは民間が、そして民間の行動市場が決めます。いまから考えると甚だムシのいいことを言ったのだと思います。新自由主義の教祖としてフリードマン注5)という学者を皆で信望した。(『2012年・協同組合』、p.66)

考えてみれば当然なのだが、第三楽章の基本旋律は第一楽章と似ていた。合言葉は“自由”であり、それが叫ばれるのは市場であり、それは唯一の調整者であった。

しかし違いもあった。主役がモノ・サービスを生み出す産業から金融業に移っていた。

もう一つの大きな変化は、資本の活動する舞台が国民経済から世界経済に移っていたことである。グローバル、という言葉が定着し、世界はひとつ、が資本世界の常識となった。それは、資本主義国の政策的な関心の中心が中小企業・小さな資本から大資本・大企業に移ってしまったことを意味した。

もうひとつ第三楽章、特にその後半を特徴づける現象がある。それは投機の肥大化である。もちろん、投機は資本主義とともにあり、時に潤滑油の役割を果たすが、総取引に占める投機取引が比重を増したのはこの時期である。そうなった一つの背景は、先に述べた金融の比重の増大である注6)。

巨大な金融機関が出現し、世の中のお金がそこに集中し、その一部が投機資金になった。必然的に投機の舞台も整備・拡大された。舞台とは、金融、証券、外国為替の各市場であるが、その取引量は急増する。なぜそうなったかと言えば、これらの市場が外国勢が入りやすいように国際基準で整備されたこと、そして決定的だったのが、先物取引の導入である。

第三楽章が育てたもののひとつが先物市場であり、結果としてそれに寄りかかって資本主義は延命した。

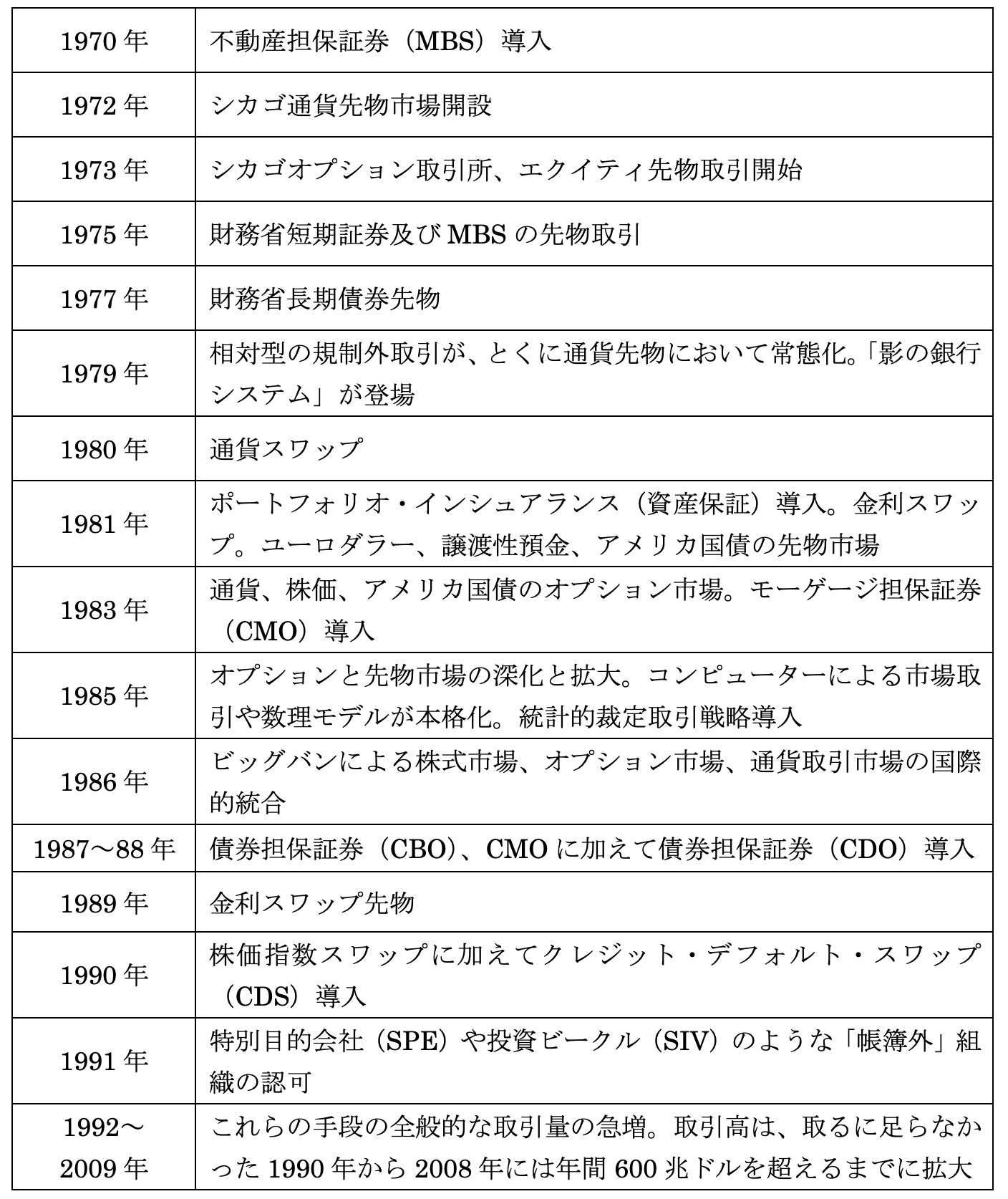

次にあげる表1は『日本の証券市場』(2022年版)にあるものだ。

先物市場の開始年は、世界で見ると1972年から2008年の間にある。日本でも、国債先物が1985年、日経225およびTOPIXが1988年である。

表にはデリバティブのもう一本の柱であるオプション市場の開設年を示している。日経225、TOPIXのオプションは1989年、国債が1990年である。

表1 日本の金融先物・オプション市場上場年

出典:『日本の証券市場』(2022年版)をもとに作成

瞬く間に、先物市場が現物市場を追い抜いた。デリバティブと呼ばれる金融派生取引が貸借を中心とする伝統的な金融世界を凌駕してしまった。

先物取引の特徴は、何といっても時間軸の導入である。これですべては四次元になった。金利も株価も為替レートも、現在の値段に加えて、将来の値段が発生した。しかも将来の値段は、明日、一週間、一ヶ月、一年後と無限に時系列直線上に拡大する。

取引を予測することが難しくなると、ここに登場したのが金融工学であり、そのツールがコンピューターであった。これまでは投機は特殊な人々の余暇であったが、いまや、道具と資金があれば(借入できれば)誰でも参加できることになった。今日のFXが象徴的だ。しかし、ここでは、実は大手が絶対有利なのだ。

第三楽章が育てたあらゆる道具を使って世界を舞台に活動した著名なアメリカの金融機関の破綻が、この楽章を終わらせたのは必然の帰結であり、象徴的だった。

本家のアメリカはどうであったか。これについてはD.ハーヴェイが著書の附録として表をあげているから、これを借用しよう(表2)。

表2 アメリカにおける金融イノベーションとデリバティブ市場の拡大(1970~2009年)

出典:D.ハーヴェイ、『資本の謎』、p.382、付録2

アメリカでも先物・デリバティブに関するすべての準備が、第三楽章の期間中に生じている。

小括

1970年代は波乱の10年だった。前半にオイル・ショックがあった。これは外生ショックだったが、内部では福祉国家の行く末が危ぶまれていた。財政問題が既に表面化していた。

第三楽章にとって安心材料もあった。それは既に述べたように社会主義体制の綻びであった。不足経済を象徴するかのような光景、すなわち食料品店の棚がカラになり、それでも人々が買い物の待ち行列を作る。その情景が資本主義国のテレビに映し出された。どんな理屈よりも説得力があった。

資本主義国内の社会主義支持勢力は徐々に衰えていった。シュトレークが労働者1,000人あたりのストライキ日数のグラフを示している。イギリスを除いてその件数は1980年代に激減する(シュトレーク、前掲書、図2-3)。資本主義は政治的には安定し、保守勢力はどんな理論も使うことができた。こうした状況のなかで選ばれたのが新自由主義であった。

それは、市場万能、小さい政府、金融依存などの柱で支えられているとはいえ、かなり雑な理論であったが、元祖フリードマンの強圧的な物言いに乗って各国のリーダー達の支持を集めた。

しかし、新自由主義の下でも財政赤字は解消しなかった。特にアメリカは強い国を推進するために軍事費を増額した。軍事ケインズ主義だが、これはすでに台頭してきた中国を強く意識したためである。この構図は現代でも続いている。

第二楽章の主旋律である福祉国家はその分、後退したが、国内の人々の支持は気になったから、それぞれ時と場合によって人気取り政策は進められた。ポピュリズムが展開した。だから普段は無関心で、選挙になるとお金をばら撒く政党に投票する人が増えた。

こうした政治状況の中では、長期的な政策を提示するのは難しい。すぐに実効を示せない政策は前面に出られない。最も不人気なのは環境政策であった。国際面ではニュースになっても国内の政治スローガンにはならない。だから京都議定書も、せっかくの国際合意であったのに、アメリカの不参加などに典型的に示されるように前進はしなかった。

これといった成果も前進もないままに第三楽章はダラダラと進み、気が付けば21世紀を迎えていた。ただひとつ、世界的に前進したのは金融化であった。金融にはあらゆるものが味方した。圧倒的な利潤が高給を恒常的にし、世界中から人材が集まった。コンピューター技術、通信技術を最も活用した産業であり、理論的武装も充分(当時はそう思っていた)だった。既に述べた先物に代表される数々のデリバティブ、証券化などツールはたくさんあり、利潤の源泉に事欠かなかった。

しかし、金融の上る階段の先には、後に見るように大きな落とし穴が待っていたのだ。

統計による補足

第二楽章は戦争の時代を含む前半と、復興から始まる後半に分けられる。表3はその後半と、第三楽章の時期のGDP成長率を主要各国で比較している。

1950~1973年の世界計は4.9%であった。世界は順調に成長したことがわかる。中でも日本の貢献は顕著であった(9.29%)。今から思えば夢のような高度成長期があった。英国は、いわゆる英国病に苦しみ、まだ回復していないが、EUの中核国であるフランスとドイツは5%台であった。

第三楽章(1973~2003年)では様相はかなり変化する。

日本経済の沈没は明らかであり、1997年からの金融危機を引き金とする停滞、失われた時代、デフレ時代の初期が反映している。英・仏・独の三国も低成長だが、英国は相対的によく見える。世界計は第二楽章に比べると3.17%とかなり落ちるが、この程度で留まったのは中国とインドの伸長があったからだ。成長至上主義的な表現を敢えてすれば、世界は中国とインドに救われたのであり、その状況は今日(第四楽章)まで続いている。

表3 世界のGDP成長率(%)

出典:アンガス・マディソン、『世界経済史』、岩波書店、2015年の付録統計をもとに作成

表4は、GDPの成長要因の基本的なものについて、米国、英国、日本を比べている。

アメリカはすべての項目で右肩上がりだ。人口、労働人口、労働時間のすべてが増加した背景のひとつには移民がある。

注目するのは、従業員一人あたりの教育年数である。アメリカは1950年~2003年で倍に近い伸びだ。これには、いわゆる学校の他に、コミュニティ・カレッジ、企業内教育なども含まれているが、アメリカの労働者の質は高くなっていることが推測される。質が保たれ、かつ従業員数も総労働時間も増加している。

表4 米国・英国・日本の成長計算の構成要素(1850~2003年)

出典:アンガス・マディソン、『世界経済史』、岩波書店、2015年の付録統計をもとに作成

両者の掛け算の値が経済的パワーだとすれば、そしてこの傾向が第四楽章でも続いているとすれば、リーマン・ショックからの早期の回復を説明できるかもしれない。また、第四楽章における、OECD諸国の中での一人勝ちを説明できるかもしれない。

(次回につづく)

■

注1)全国大学生協共済生活協同組合連合会編集、第1章、『2012・協同組合(国際協同組合年によせて)』、コープ出版、2012年。(この本は私の著作であるが、当時の事情の下、大学生協共済連の編として出版した。尚、2012年は国連の定めた国際協同組合年で各団体が様々な催しを行った。私が会長理事であった大学生協共済連も参加し、その一環として本書が企画・出版された。)

注2)濱田康行、「資本主義の終焉と株式市場」、p.135、『地域経済ネットワーク研究センター年報』(北海道大学大学院経済学研究院地域経済経営ネットワーク研究センター)、第11号、2022年

注3)レーニンについての研究書は、それこそ山のようにあるのだが、ここでは最近の出版でかつ手に入りやすい文庫本になった2冊を紹介したい。

白井聡、『未完のレーニン』、講談社学術文庫、2021年。この本の原版は2007年に出版されている。著者の修士論文が基になっている。『国家と革命』(1918年)と『何をなすべきか?』(1902年)の2冊の著作を題材にレーニンの思想の特質を語る。

白井聡という驚くべき才能の持ち主が、そのあとがきで“驚くべき書物”として挙げているのが、中沢新一の次の書物である。

中沢新一、『新版 はじまりのレーニン』、岩波現代文庫、2017年。原版は1994年の出版である。

社会主義は滅んだ。その理論としてのマルクス・レーニン主義も話題にすらされなくなった。ロシア革命の指導者であるレーニンは“神格化”され、旧ソ連のみならずあちこちに銅像が建てられたが、その後、様々な史料が明らかになるにつれ、人物についての悪評がまさるようになった。政治家として政敵に非道な措置を取ることも厭わなかったという。

だから、いまさら、なのだが、こういう状況下に二冊の本が出たことは意義深い。鬼才中沢は“はじめに”に象徴的な言葉を書いている。

共産主義思想の現実化と言われたもの、レーニン主義を体現すると言われてきたもののすべてが、いまや解体した。器が壊れたのだ。だが、そのとき、器の破壊の瞬間に、そのなかからとびさったものを、私達は見失うべきではない。

注4)東欧に身を置きながら、コルナイは社会主義経済と資本主義経済を冷静に見つめている。資本主義の革新性を象徴するのはイノベーションであり、常に供給過剰の状態を作り出す。他方で社会主義は不足経済になるが、その主因“ソフトな予算制約”にあるとする(コルナイ・ヤーノシュ、『資本主義の本質について イノベーションと余剰経済』、溝端佐登史、堀林巧、林裕明、里上三保子訳、講談社学術文庫 2023年)。

注5)アメリカの経済学者(1921年~2006年)。規制のない自由経済を主張し、新自由主義の教祖。アメリカに留学した日本の官僚、学者に大きな影響を与えた経済学者。

注6)金融の比重の増大については多くの言及がある。その一つを引用しておく。

産業別の雇用者数の比率をみると、1980~1984年では製造業22%、金融業12%でしたが、2005年には各々11%、19%になり、製造業が衰退し、金融業が活発になったことは確かです。(菊池英博、『新自由主義の自滅』、p.69、文春新書、2015年)。

これはアメリカの事情である。

【関連記事】

・衰弱する資本主義①:スタートアップは救世主?

・衰弱する資本主義②:創業・IPO・ユニコーン

・衰弱する資本主義③:低いPBR

・衰弱する資本主義④:地方銀行の超低PBR

・衰弱する資本主義⑤:銀行の未来

・衰弱する資本主義⑥:実物経済と金融経済

・衰弱する資本主義⑦:銀行と証券の融合

・衰弱する資本主義⑧:資本主義の構図

・衰弱する資本主義⑨:未来の中央銀行