JM_Image_Factory/iStock

第4楽章(Ⅱ)

財政危機

第4楽章の国家は救済国家である。景気が悪ければ需給ギャップを埋めにいく。金融機関が危なければ公的資金をつぎ込む。選挙で票になるならポピュリズムにも迎合しバラ撒きをする。最近では抜本的な少子化対策と称して、そして防衛費に巨額な支出をする。こうした大盤振舞いの原資は借金・国債発行でまかなわれる。税収は69兆円しかないのに歳出は114兆円もある(令和5年、2023年)。

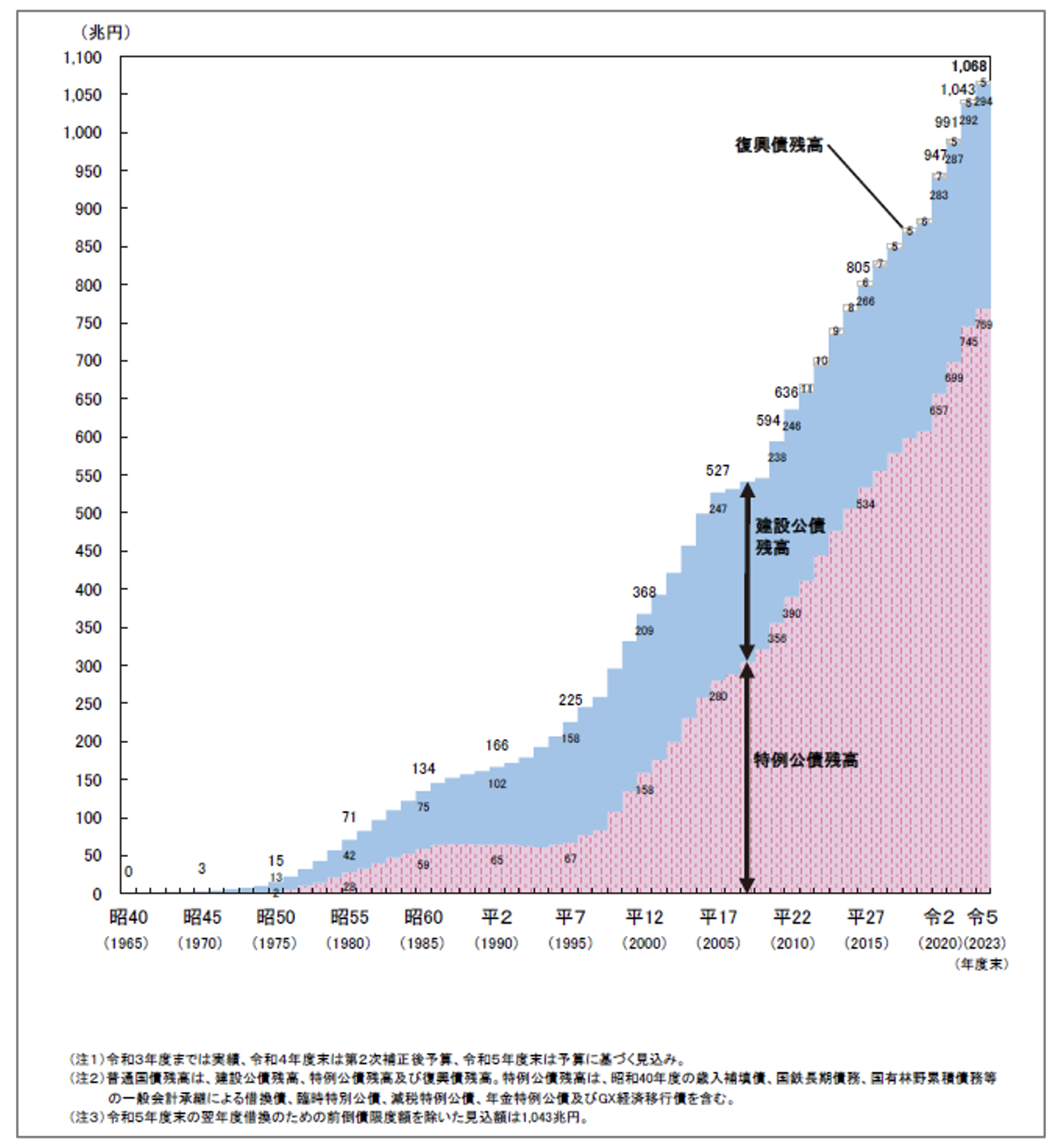

図1 普通国債残高の累積

出典:財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月

図1をみると、財政の悪化が著しくなるのは20世紀の終わりからだ。第3楽章の終わり頃から始まり、2008年からは赤字の階段を一度も下ることなく、逆に登りの勾配は高まっていく。ついに「普通国債残高は、累積の一途をたどり、令和5年末には1,068兆円に上ると見込まれています」(財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月、p.5)。

財政支出の始源は第2楽章の福祉国家にある。第3楽章では、もはや国家は人々にやさしくする必要はなくなったが、国家が助けなければならない資本主義が出現した。新自由主義という看板は裏腹であった。国家の介入はあちこちで強化された。この傾向は無批判的に第4楽章に継承された。もはや、資本主義も国家も、それらを規制するものはほとんどなくなった。MMT(新貨幣理論)という驚くべき“理論”まで出現した注1、注2)。

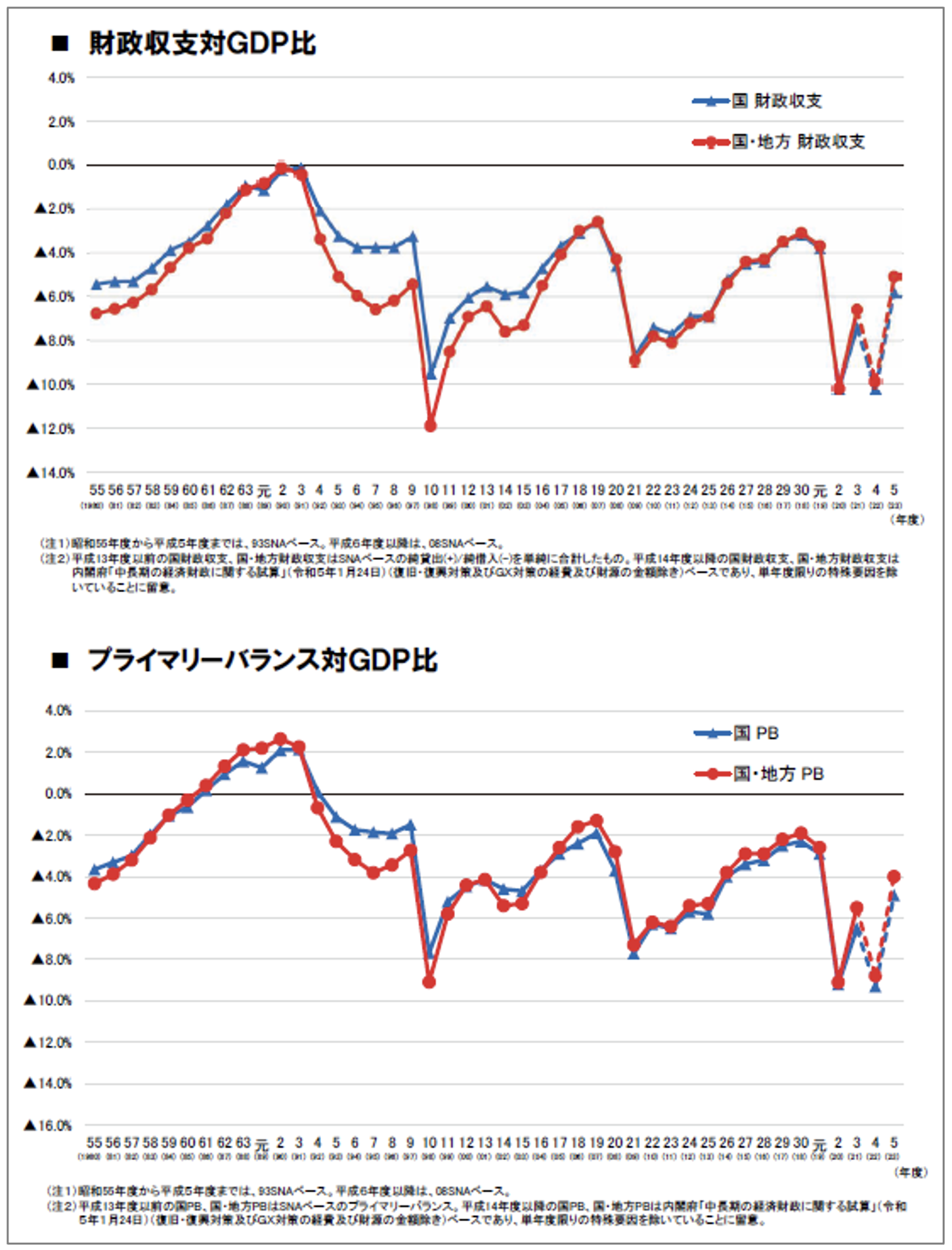

国の単年度の決算、つまりプライマリーバランスを見てみよう。

図2に示すように1989年に一度、均衡する。何度かの改善努力はみられるが、世紀の変わり目から傾向的に下がっている。つまり単年度でさえ均衡できないのだ。だから1,000兆円を超える借金をゼロにする展望はもはや描けない。日本は永久債務国になったのである。

図2 財政収支・プライマリーバランス対GDP比の推移

出典:財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月

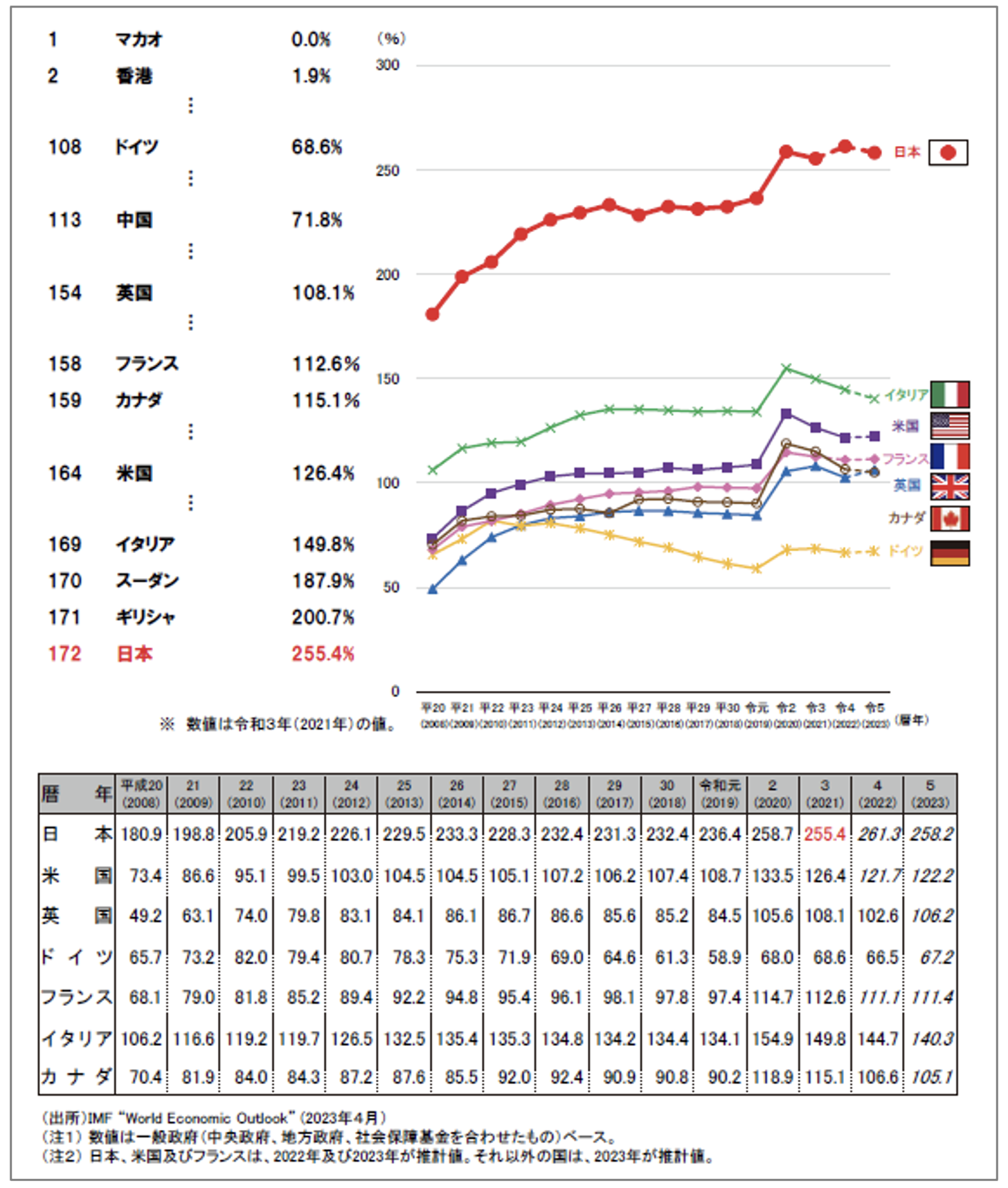

図3は債務残高の対GDP比を国際比較したものだが、日本の突出は目立っている。既に2020年から“国と地方の公債残高対GDP比”は200%を超えている注3)。いくら借金しても、国民から借りているのだから問題なし、という楽観論はもはや通用しない。というのは国債の外人保有比率は2008年の7.5%から2022年には13.8%と倍増している。国債市場での外人の取引は保有ストックの比率以上に活発で既に42%(現物)となり、国債先物市場では71.7%になっている。

図3 債務残高の国際比較(対GDP比)

出典:財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月

OECDの「対日経済審査報告書」は「財政健全化はその道筋から一旦離れた」と正直に言っている。一旦ならよいが、永久に離れたのではないか。最近、政治家は財政危機の話をしなくなった。ポピュリズムに乗って、経済への財政支出は常に対象がなんであれ“手厚く”が与野党の合意である。現状に向き合わなくなったのであり、まさに政治の衰退である。

企業の不祥事

資本主義は欲望の体系だから不祥事は避けられない。というのは、欲望の向う先は利潤であり、そこに制限はない。しかし資本主義を実際に運動させる経済人は個々の人間として倫理観を保持している。家庭や社会の中で育ち教育をうけるなかで倫理は形成される。このことは、資本主義にはほとんど何も関係がない。

一方、資本主義の欲望は無機質であり機械的でさえあり、制限がない。しかし、それを野放図にすれば、ライオンが互にかみつき合うことになり、結果は自滅であるから、“調整”が発生する。アダム・スミスの見つけた“神の見えざる手”であり、やがて人々のレベルにそれが下りて資本の運動を規制する資本家的合意が形成され、さらにそれが明文化され商法や会社法となる。

しかし、そうなっても両者(倫理と会社法)にはギャップがあり埋まることはない。人間には犯すことのできない聖なるものが認識できるが、資本にはそれができない。法人という概念はあくまでも擬制であり倫理的には限界がある。

第4楽章は、既に述べたように無定見であり主旋律がない。そして、企業の行動に制限を加えないという第3楽章・新自由主義の主旋律が継承されているから両者のギャップは開きやすくなる。

不祥事の継譜

第1楽章では、不祥事はあっても社会の表面に現れず、たとえ現われても認識されなかった。『資本論』の機械と大工業の章が描く婦人・児童労働は、いまで言えば“ブラッグ”そのものであるが、当時は不祥事ではなかった。

第2楽章では社会主義への対抗上、資本の行動は自制され暴走は比較的少なかった。第2楽章の終わりから第3楽章にかけて“主流”となるのは政治家がらみの不祥事である。日本の例でいえば、造船疑獄、ロッキード事件、リクルート事件などだ。当時の時点でも、保守党政権は安定した長期政権であったから、後に示す森田の分析を延用すれば、政治がらみで不祥事は生じ易かったのだろう。

経済・ビジネス界からみても、政治を利用することで将来の利益が見込めるなら、それに向って“努力”するのが使命となり、その使命は倫理を超えることがしばしばあった。

証券業界

20世紀終る頃まで(第3楽章の後半)不祥事の目立ったのは証券業界であった。その基底を探れば、この業界の利潤創出方法がある意味で単純明快だったからだ。

ブローカーとしての収入は株式の売買で生じる手数料であり、その多寡は客である投資家の売買量だ。それは儲かる度合いが高ければ増大する。証券会社は、自らが投資家となる自己売買でも相当な利益をあげていた。

ある株式を安く買って、一定期間後に高く売る。あるいはこの逆をやる。先に高く売って、後に安く買い戻す。このあまりに単純な構図の上での必勝法は、精度の高い情報を他よりも先に得ることだ。通称言われるインサイダー取引は、この行きついたところにある。もちろん、皆でこれをやれば、共同池に皆で汚物を流すように池・市場は死んでしまうから、当然、自己規制の装置も起動するし、証券取引等監視委員会のモニタリングが毎日、目を光らせることになる。

1970年代までは、インサイダー取引にならない、確度の高い方法があった。それは公開株式の取得である。日本資本主義は高度成長を経て成長を続けるが、株式市場はこれについていけなかった。株式公開は極めて少なく、供給<需要であったから、公開株式を取得して公開日以降に売却すれば、かなりの確率で利益が得られた。

リクルート事件はこの手を使った典型的なケースである。有力な政治家、NTTの幹部など散布先は広範であった。配った側は、お世話になった人々とのおつきあいを主張したが、裁判所はこれを認めず、多くの人々が有罪となった。

1981年には証券業界で“損失補填事件”があった。当時、10億円を最低とする大口預金が1,000万円に引き下げられることになった。証券業界は焦った。株を買い向かうべく待機していした資金(主に法人と富裕な個人の資金)が大量に銀行に移動する可能性があった。当時の大口定期預金にはそれなりに魅力的な金利がついていた。移動を阻止するため、株を購入する顧客と証券会社との間で“密約”が結ばれた。それが損失補填であった。

金融界のもう一人の雄である銀行(大銀行)が不祥事という舞台に登場するのは1989年のある事件である。

当時の銀行界の最大の問題は“不良債権”問題だった。どこの銀行も巨大な不良債権(業界全体で推定40兆円)を抱えていたから、恐いのは旧大蔵省の銀行検査だった。

各行はMOF担(モフタン)と呼ばれるエリート達を大蔵省銀行局に送り込み、検査が無事に済むよう工作に励んだ。この時の事件が○○○○しゃぶしゃぶと呼ばれている珍奇な出来事だ。事は深刻な展開となり自殺者が3人もでた。このとき旧大蔵省にもっとも協力したのが旧三和銀行(UFJを経て三菱UFJ)だったと言われている。

しかし、この時の“貸し”を利用しようとしたUFJの目論見は裏目に出て、銀行は消滅に追い込まれる。旧三和銀行は関西系だけあって、霞が関には日頃から反抗的だったことが仇となる。UFJ事件は、以後の金融庁の強大化、つまり国家の膨張の契機となった。

地方銀行

地方銀行が不祥事の舞台に登場するのはずっと後(リーマン・ショックの後)になる。それは地方銀行の業績が悪化したことと大いに関係がある。悪化の基本原因は地方経済の悪化である。それによって地方での貸し出しが減っていく。しかし預金は自動的に集るから、資金をどう使うかで各行は頭を悩ますことになる。

国債を買ってじっとしている戦術もあるにはあったが、いくつかの銀行が新しい分野を探しにいく。新しいといっても、不動産金融の変型であったが、そのひとつの例がスルガ銀行を有名にした「かぼちゃの馬車」事件であった注4)。

このあたりの事情は既に多く書かれているから、ここでは省略する。2018年の地方銀行の不祥事が金融庁の調べで30件もあった。シリーズ④に書いたように現在でも地方銀行の苦境は続いている。このことは、未来社会・The Next を考える上で考慮すべきひとつの要素でもある。

非金融業・特に製造業の不祥事

第4楽章のひとつの特徴は、不祥事の主役が製造業に移ったことである。なぜ、ここに注目するのか、それを述べておこう。

証券業、つまり有価証券の売買の世界で不祥事が生じ易いのは、そこでの資本の運動が中抜きになっている、つまり記号で示せばG-G’だからだ。

マックス・ウェーバーが示した資本主義の倫理が作用するのは、この中抜きされたところにある。貨幣を手に持った経営者・資本家は、それで原材料を吟味して購入する。労働者を雇用する際も誰でもいいというようなことは、余程の単純労働でなければない。彼らとのコミュニケーションも、仕事の分担の確認も理性を働かせて実行する。工場での工程管理も経営者の仕事である。そして最後に最大の難関がある。それは販売だ。

これらの一連の仕事は、ある目標に向って組み立てられ、日々、怠けることなく実行されねばならない。そこに、ウェーバーの倫理が生まれ、作用する。カルバンの予定説でいえば、自分達が選ばれていることを確信するための行為がある注5)。

着地点で求めるのは利潤であるが、そこに向う過程は神との約束の履行であり倫理に基づいている。だから、G-G’の中間に、堕落・不祥事は生じにくいのである。モノづくりをきちんとする。これは中世のギルドから受け継がれた精神であり、日本風にいえば職人気質だ。逆に言うと、このような創造的部分を利潤欲望のカプセルに封じ込める、それに成功したから資本主義は成功したのである。いわば、製造業は資本主義の聖なる部分である。第4楽章ではそれが犯されていく。

偽装

製造業において数々の粉飾決算・偽装事件が生じた。ここでは稲葉洋三の『企業不祥事はなぜ起きるのか-ソーシャル・キャピタルから読み解く組織風土』(中公新書、2017年)を参考にしていこう。

SUVの先駆、パジェロで躍進した三菱自動車が変調をきたすのは1990年代の後半であった。2000年7月、リコール隠しが発覚する。ユーザーが安心して乗れるクルマを製造する。これは、自動車会社にみるべき企業倫理の第1号だ。それが守られなかった。2004年3月にはトラック・バス部門で同じことが起こる。走行中のトラックからタイヤがはずれ、これにあたって通りすがりの母子三人が死傷した。

「三菱ふそうは整備不良と主張する一方で、社内では設計ミスによるものと認識し十二万四〇〇〇台のヤミ改修を実施していた。・・・二〇〇五年九月二六日までに対象台数二四六万台に上る大規模なリコール隠しであったことが判明した」(稲葉、同上書、p.123~124)。

東芝

東芝は日本を代表する製造業である。不祥事の内容は“粉飾決算”だ。粉飾決算は製品のインチキとは違う。しかし、投資家が会社の状況を見ようとすれば、まず目を通すのが会社の作った財務諸表である。それらは、紙製の、いわば投資家向けの製品である。だから粉飾は偽装の一種であり、それをすることは株式制度への裏切りであり、ウェーバーの精神の対極である。

それが発覚したのは2015年だが、粉飾がはじまったのはそれより7年前というから、ちょうどリーマン・ショックの年になる。

「二〇〇八年度から二〇一四年第三四半期までの八年間で税引き前利益を一五一八億円かさ上げしていたとされ、さらに四九日後の九月七日には税引き前利益の水増しは二二四八億円に膨らみ・・・また投資家をはじめとする利害関係人へ誤った情報を開示することが粉飾決算だとする社会通念からみれば、紛れもない戦後最大級の粉飾決算である」(稲葉、同上書、p.129~130)

稲葉は、当時の「東芝には顧問と相談役が17人もいた」という小笠原啓注6)の一文を引用している。

東芝の場合、モノづくりで失敗したというのではない。敢えて失敗といえばウエスチングハウスと組んで原発の製造にかかわっていたことだろう。しかし、粉飾決算というウソをついたのだ。製造業の誇りは失われた。紆余曲折の末、2023年、東芝の非上場化が決まった。経団連の会長を輩出した名門は株式市場から退出する。

ワンマン社長

不祥事の主要な原因が社長のビヘイビアに帰せられるケースもたくさんある。

大王製紙では創業家3代目が2010年から2011年までに自分の遊興費のために106億円もの借金(子会社を使って)し、これが内部告発で発覚した。

ワンマンの暴走という点では西武鉄道も同様だ。内容は、有価証券報告書虚偽記載である(2004年)。東証の上場基準である流動株式比率を偽っていた。親会社のコクド(旧国土開発)は株価のつり上げ、インサイダー取引で告発され、ともに有罪(罰金)となった。

創業者一族でもない、普通の銀行マンが社長になり、事件を引き起こしたのがイトマンのケースだ。中身は不動産事業の失敗である。社長の母体である住友銀行は当時の伊藤萬に5,000億円以上の融資をしていた。

カネボウの場合は粉飾決算だ。社長の在任期間が長く、辞めても会長として実権を持ちつづけた。

「1900年から1993年までの94年の間、わずか4名で経営を支配した」(同上書、p.109)

1999年から2003年の間で、2,156億円もの粉飾が行われた。事件が発覚、赤字転落、2007年に創業120年の名門は消滅した。

オリンパス。

「本件は、1984年1月から1993年6月まで、社長として君臨したKが実施した財テクによる損失の隠蔽である」(稲葉、同上書、p.116)

事件が発覚したのは2008年である。当の社長が退任したあとも、後任の歴代社長が事態を隠し続けた。

社長のワンマン、というのはわかり易い。それなら個人の資質の問題であり、“資本主義”の罪ではないから、むしろ救われた気がする。

しかし、そうではないことを稲葉は詳細な分析で示している。社長の暴走を止められないのは、社長の周辺に出来あがる“社会関係資本”が関係していると主張する。それを示す独自のグラフが示されている。例えば、社長の在任期間、とりまきの形成、社長の持ち株比率高まり、通称“企業風土”といわれているものだ。

こうした分析、つまり不祥事を引き起こす背景の分析は説得力がある。そこで、もう一歩、踏み込んでみたい。

基底

不祥事には様々な要因があり、多くの場合は複合している。ここで検討したいのは、その奥に、底にあるものだ。

第4楽章に特徴的なのは利潤原理の短期化である。欲望がショートカットする。

投資は長期のプランに基づいて行われる。しかし、長期間、待てない。待っても過去のような確実性がない。経営者は予定説に添って自分を前進させない。目標に到達する自信がない。株主構成も変った。昔ながらの物わかりの良い株主に変って、常に短期で成果を要求する“物言う株主”が主流になった。投資の懐妊期間を待てないのだから、利益は運動のプロセスの中で、あれこれの手管から生み出すことになる。不正も、粉飾もその手管である。以上のことを経営学の言葉でいえば次のようになる。

「1980年代までの日本的経営の中心的な担い手である大企業が、すっかり自信を失い、「株主重視の経営」を前面に押し出すようになった」(橘川武郎、『イノベーションの歴史-日本の革新的企業家群像』、有斐閣、2019、p.204)。

1980年以降のイノベーションの停滞が製造業の不祥事の背景にある。これはシリーズ最終回で論ずる予定である。

最近の損害保険・ビッグモーター事件。引責辞任した損保ジャパンの社長は会見で次のように言った。

「同業他社の動向次第では(自社の)取引シェアが減るという危惧はあった」(ニッキンONLINE、2023年9月8日)

業界の競争の激しさを思わせる発言だが、この業界は事実上4社(占有率80%、ビッグスリー、他1社)しかなく、そこでは露骨な価格カルテルも日常であった。

「企業向け火災保険料を事前に調整していた」(日本経済新聞、2023年6月24日)。

事件は東急、仙台空港などへの共同保険に関しておきた。

「3社の担当者が直接会って、保険の引き受け条件について協議した」(日本経済新聞、2023年7月15日)。

「東急の一件では更改前より2~3割高い保険料率で算出した約30億円の保険料を横並びで提示していた」(同上)。

左手で握手し、右手で殴る、とはよく言ったものだ。

ビッグモーター側は、損保業界が寡独とはいえ、大資本間の競争・シェア争いが激しいことを利用したのである。利潤原理に支配されるというマクロ状況と社長としての地位を守るというミクロ欲望が混在している。

競争が悪なのではない。それがあるからこそイノベーションは起き生産性は向上する。競争することは、人間に埋めされたDNAなのかもしれない。オリンピックをはじめとした競技をみて私達は興奮している。しかし、利潤原理という競争圧力が、人々に守るべき倫理の一線を超えさせる。両者をどう調整するか、これは未来設計に際して考えるべき主要な課題である。

最近の事例

三菱電機。

「2021年6月、長崎県の工場で不正検査やデータの虚偽記載が判明。不正は採取的に会社で197件見つかった」(日本経済新聞、2023年7月5日)

以後、ROEは低下の一途だったが、経営改革が功を奏し、2024年3月は6年ぶりの史上最高益の更新になるという。

ダイハツ。

「ハイブリット車で、安全性を確保する側面衝突試験の手続きに不正が見つかったと発表した」(読売新聞、2023年5月20日)

ダイハツはトヨタグループの一員だが、ここでは日野自動車、豊田自動織機でエンジンの性能試験を巡る不正が発覚している。

日立。

子会社の日立アステモでも検査不正が起きた。自動車、鉄道向けの13製品、出荷した製品は延べ1,010万~2億本になる。これは2021年の不正(規格外製品の出荷)を受けての調査で判明した。

関西電力。

新電力事業者の顧客情報を不正閲覧。件数は5万4,774件、うち3,911件が関西電力に契約が切り変わっている。だから、この一件が利潤動機といえなくもない。調査アンケートに答えた456人のうち、150人が電気事業法に違反する可能性を認識していた。こちらの方が大きな問題である。幹部が部下に閲覧のやり方を伝授していた。2023年4月に経済産業省が業務改善命令を出している。

関西電力といえば思い出す事件がある。2018年1月、原発関連事業者から元高浜市の元助役に多額の金品が渡り、それが関西電力幹部に渡っていたという汚職事件だ。この件に関しては研究論文がある(樋口晴彦、「関西電力コンプライアンス違反事件の事例研究」、『千葉商大紀要』、第58巻、第1号、2020年)。

最後はコロナを巡る過大請求だ。

コロナウィルスは世界的な災難となり多くの人を苦しめ、経済的にも多大な損害を与えた。未来社会を構想するなら、こうした予期できない災害にも強靭な社会であるべきという教訓も残した。

こんな中、不当な利益をあげた組織もあった。

近畿日本ツーリスト。

「コロナウィルス対策事業を巡り自治体に課題請求していた」(日本経済新聞、2023年5月3日)

金額は16億円。大きくはないが税金である。取り決めたスタッフより少ない人数で再委託した。東大阪市だけで3億3,600万円。すぐに気がつかない自治体も“人々のために”という根本がゆるんでいる。

コロナの無料検査所の運営でも不正請求があった。下の表はその額を示している。

出典:読売新聞、2023年9月14日

小括

不祥事の主な原因が社長のワンマンであるなら、問題は単純だ。将来、社長になりそうな人の教育をキチンとやればよい。教育のやり直し、改革は未来社会を構想する際の不可欠のテーマだから、大きな教育改革の一部として“社長教育”をやって、利潤原理の誘惑に負けない人間としての倫理観を育めばよい。

しかし、上に記した数々の例は、特に製造業で起きている偽装事件・粉飾事件は、個人の責任という範囲を超えた構造問題を示している。第4楽章は虚偽に満ちている。しかし、それに気がつけば、まだ未来は語ることができる。

■

農業の衰退

食物を生産する農業は特別である。それが衰退すれば人類の存在にかかわる。自動車の生産台数が減った ⇒ 不況になったなどとは質的に違う重みを持つ。農業の問題は人類の問題だ。

資本主義が世界をおおう。それを農業も免れることはできない。資本主義の有様、その時々の状況が農業にも影響するのは当然だ。第4楽章になって(正確にはその前後から)農業(特に日本の)の衰退は著しく進んだ。『日本農業の真実』(ちくま新書、2011年)で生源寺眞一は『農業センサス』から作成した表(本稿では表-1)を示して次のように言う。

「農業数の減少に歯止めがかかっていないことがわかる。10年前に比べて2割減である。1960年を起点にとれば、農家数はほぼ4割に減った。とくに80年代以降に現象のテンポが加速している点も確認できる」(同上書、p.66)

表1 専業・兼業別農家数の推移(年、単位:千戸、%)(出典:生源寺、同上書、p.67)

| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||

| 総農家戸数 | 6,057 | 5,342 | 4,661 | 3,835 | 3,120 | 2,529 | ||

| 販売農家戸数 | - | - | - | 2,971 | 2,337 | 1,632 | ||

| 実 数 | 専業農家 | 2,078 | 831 | 623 | 473 | 426 | 452 | |

| うち生産年齢人口のいる専業農家 | - | - | 427 | 318 | 200 | 184 | ||

| 第1種兼業農家 | 2,036 | 1,802 | 1,002 | 521 | 350 | 225 | ||

| 第2種兼業農家 | 1,942 | 2,709 | 3,036 | 1,977 | 1,561 | 955 | ||

| 自給的農家 | - | - | - | 864 | 783 | 897 | ||

| 割 合 | 専業農家 | 34.3 | 15.6 | 13.4 | 12.3 | 13.7 | 17.9 | |

| うち生産年齢人口のいる専業農家 | - | - | 9.2 | 8.3 | 6.4 | 7.3 | ||

| 第1種兼業農家 | 33.6 | 33.7 | 21.5 | 13.6 | 11.2 | 8.9 | ||

| 第2種兼業農家 | 32.1 | 50.7 | 65.1 | 51.6 | 50.0 | 37.8 | ||

| 自給的農家 | - | - | - | 22.5 | 25.1 | 35.5 | ||

生源寺の本の出版年は2011年。その後をみてみよう。農業人口は2005年の335万人から、2020年には167万人とほぼ半減した。

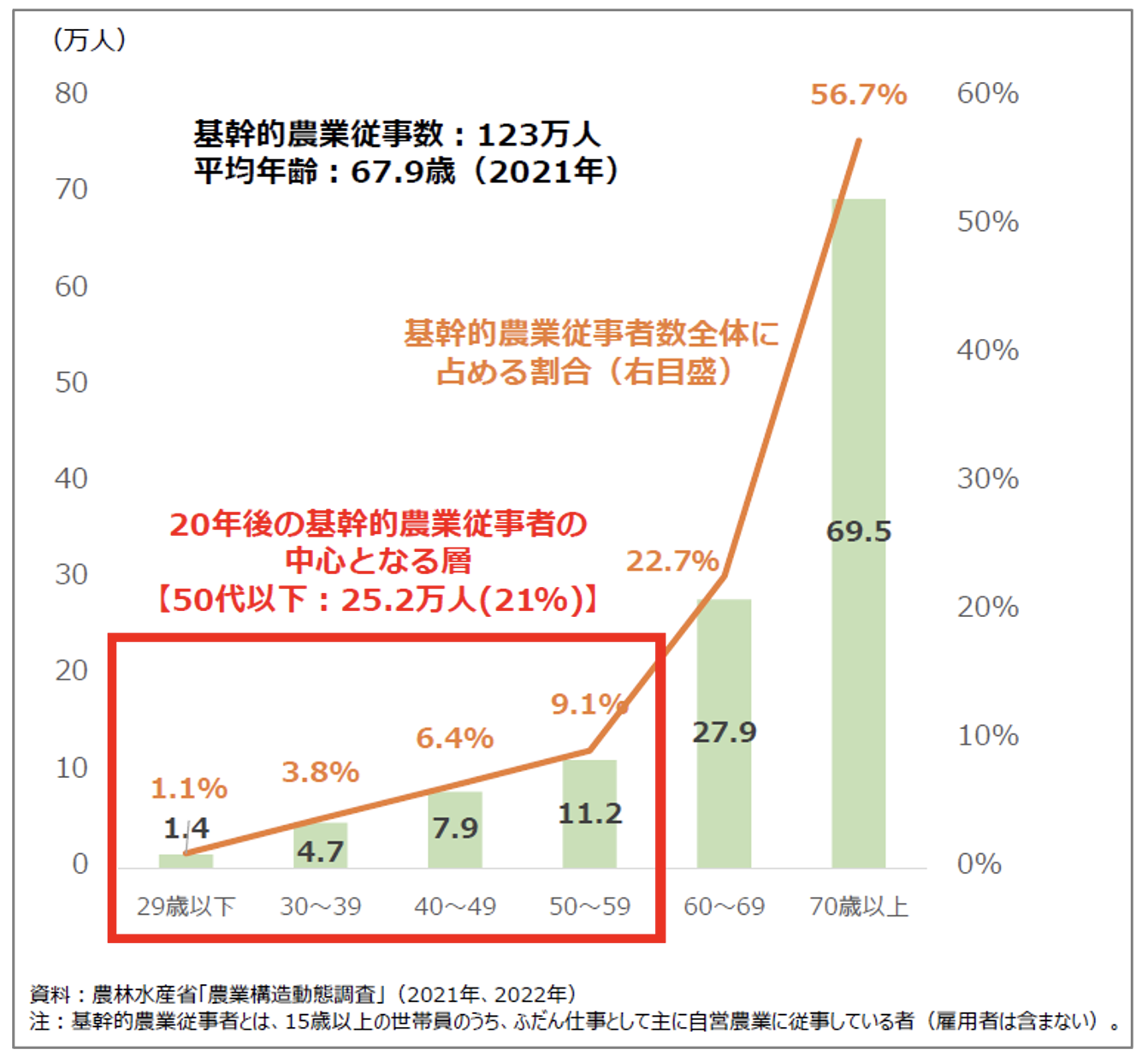

人が減っただけではない。高齢化も進んだ。農水省の統計にあるグラフを示そう(図4)。農業従事者の平均年齢は67.9歳で、年齢構成別では70歳以上が56.7%だ。いくらスマート農業(後述)が普及しても80歳ともなれば農業はむりだろうから、農家数も生産人口も、今よりもっと減ることは、このまま推移すれば、確実である。

図4 基幹的農業従事者の年齢構成

出典:農林水産省 農業・農村政策審議会 基本法検証部会配布資料、令和4年11月

どうして、こういう事態になったのか?主な原因は、新自由主義の底流に乗って、言葉を変えれば、それを世界的な規模で戦略的に押し進めるアメリカに従属して、日本の農業政策が進められたからだ。

D.リカード注7)の比較生産費説を盲信したともいえる。リカードのモデルは、当時(1800年代)の先進国ポルトガルと後進国のイギリスがモデルだが、「貿易をすれば両国の得」を示した。後に、これは数学的にも証明された。しかし、このモデルでいくと先進国はいつまでも先進国、後進の国はいつまでも後進国なのだ。これに気がついたのは、ドイツの歴史学派だ注8)。彼らは、単純な自由貿易論に反論した。

現代の日本の農業は、まさにリカードの亡霊に呪いをかけられている。歴史学派のような救い手は日本ではついに現れなかった。トヨタの自動車をアメリカに売るために、日本の農業の多くが犠牲になっても仕方がない。官僚、政治家、そして学者の多くはそう考えて、アメリカに追随した。

「今だけ、カネだけ、自分だけ」の「新自由主義者」が農業を破壊する。

これは“日本人の6割が餓死する”という警告を発し、鈴木宜弘の本(『世界で最初に飢えるのは日本』、講談社α新書、2022年)の見出しである。

決定的だったのはTPPの合意だ。アメリカは国内事情でこれに署名しなかったが、事実上TPPを利用して日本に農産物に自由化を迫った。「日本の政治家はアメリカの意向には逆わない」(鈴木、同上書、p.61)。

農水省にかつての力がなくなった。これは事実だが、それ以上に決定的だったのは日本の農協の衰退である注9)。

政治家にとって農村は票田であった。中選挙区制度であった頃は、一票の重みが農村>都市であったからなおさらだ。しかし、この節の冒頭で示したように農民の数は減り続け、また一票の格差も徐々に是正されていったから不等号は意味がなくなった。

農協の司令塔であったJA全中が解体されてしまう。2015年の農協法改正によって全国の農協への監督権を剥奪され。一般社団法人という“かかし”になってしまった。この一件に功労のあった「今井元補佐官は官邸を出て、その後三菱重工の顧問に天下りしている」(鈴木、同上書、p.64)。保守党の票田が農村から都市へ移り、政策の対象が農業から資本主義に移行した、その象徴である。

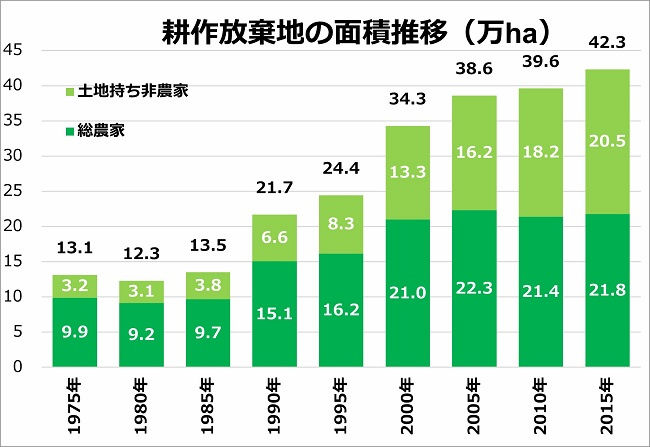

農業の後退は国土の荒廃に直結する。図5がそれを示している。1995~2000年にかけて急増している。1990年~2015年の間でみると倍増だ。

図5 耕作放棄地の面積推移

出典:minorasu、2023年9月22日閲覧

よく問題にされるのが食料自給率だ。2018年のカロリーベースの計算では37%で先進国では最下位だ。このまま農業人口が減れば、それは人口の減るペースより早いから、次のような事態になる。鈴木宜弘教授の警告だ。

「食卓から国産の農作物が消えていく。民間の推計では2050年、国内の農業人口が現状より8割も減る。生産は激減、必要なカロリーを賄うためにイモが主食の時代がやってくるかもしれない。世界で人口が増える中、輸入頼りを続けられるか。飽食の意識を変える必要がある」(日本経済新聞、2023年9月18日)。

経団連の提言

では、どうする!農協の弱体化に成功した経団連は責任を感じたのか、めずらしく農業に関する提言を2023年5月に発表している。

経団連の主張の柱は、農業法人への期待だ。

法人経営体が増加しており、その数は2000年以降の20年間で約6倍となっている。法人経営体は大規模な経営耕地を有しているものが多く、2020年において、経営耕地面積が30ha以上の経営体のうち60%は法人経営体である。広大な耕地面積を活かして販売金額を伸ばしている法人経営体は、新たな担い手として期待されている。

こうした現状を踏まえると、大規模な経営耕地面積を活かして効率的な経営を行う経営体がさらに活躍できるよう、政府は国内の生産基盤を強化していくべきである。

(日本経済団体連合会、「農業の成長産業化に向けた提言」、2023年5月)

農地を集約して大規模化しようという提言もある。しかし、日本の地理的条件でアメリカやロシアのような農業ができる訳がない。

つまりは日本農業の資本主義化だ。農中が健在だったらこういう主張はできまい。

日本の農産物の輸出を増やせという主張もある。日本の農産物・食品の輸出割合は2%と低い。輸出品ではないのである。だから、これを増加しようというのは目標として合理的にもみえる。しかし、鈴木教授も農水省も心配しているように食糧危機が近い将来予想されている。それなのに輸出促進はどうか。それに自動車は輸出、食料は輸入というアメリア追随の政策とも一致しないから、ちぐはぐだ。

困った問題がもうひとつ。労働力だ。経団連が期待しているのはやはり外国人労働力だ。だが、それは、コロナ禍で激減し、2023年になっても回復していない。コロナは去ったが、円安の進行と賃金デフレで日本の賃金が見劣りし、労働力の“買い負け”がおきている。

スマート農業を提唱している。これには反対はしないが、その推進には多額のイニシャルコストがかかるという問題がある。昔の機械化問題と同じである。農機メーカーの利潤が保証される一方、農家は多額の借金に苦しんだことを思い出す。スマート農業とか機械化だのといっても問題がある。

あるメーカーの3種の神器の価格をみてみる。トラクター(30PS級)334万円、田植機(6条)228万円、コンバイン(3条、5条)336万円、984万円。

農機具は、農家の所得に比べると値段が高い。都市の中産階級の家計がクルマを買うようなものだ。さらに、スマート農業を象徴する自動化装置のある機械を買うとなれば、1,000万円以上かかる。

農家戸数の減少に伴って、農機具3種の国内出荷台数も13万台から6万台と半減しているが、メーカーはうまく価格転嫁(値上げ)しているようで、業界最大手のK社の株価は9月19日に上場来の高値になった。

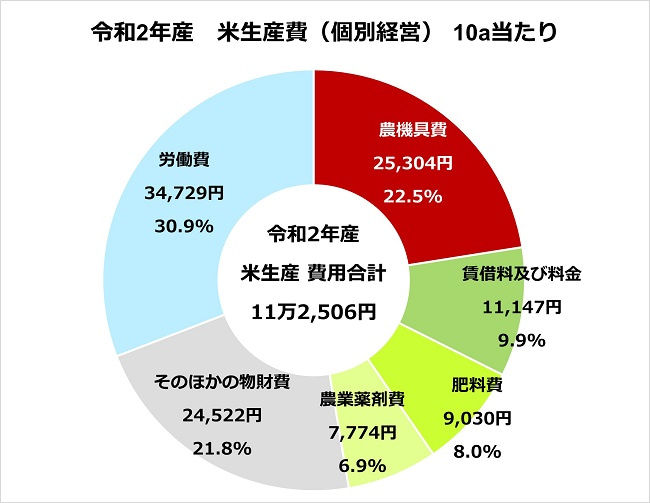

円グラフは、米生産に占めるコストである。農機具は22.5%と労務費に次ぐ最大項目だ。

図6 令和2年産 米生産費(個別経営)10aあたり

出典:minorasu、2023年9月23日閲覧

コストの削減は引き続き農家の課題である。方向として考えられるのは、協働・共同化だ。それは古い手段であるが、再考に値する。農政の方向は経団連の政策が示すように、工場化・株式会社化だが、コロナ禍・ウクライナ戦争での肥料の値上り(3倍!)で、収益見通しが立たず、撤退が続出している。

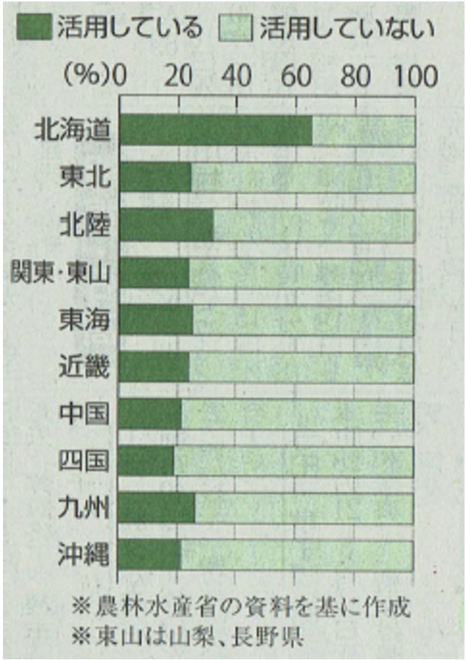

図7をみると、スマート農業が多少なりとも進展しているのは全国平均の11倍の戸当り面積のある北海道だけである。

図7 データを活用している農家の割合

読売新聞、2023年9月17日

■

注1)MMTについて、森田長太郎の近著『政府債務』(東洋経済新報社、2022年)を参考にコメントしておく。

この“理論”の際立った特徴・欠陥は、中央銀行と政府を一緒にしてしまうことだ。金融論の伝統は、資本主義の運動の中から信用制度が生まれ、その頂点に立つものが中央銀行である。発展の最後の局面で、金本位制が停止され不換紙幣となり、一見、中央銀行券と国家紙幣との見分けがつかなくなる。MMTは、この一点だけを見て、それを普遍化してしまう。だから、森田も紹介しているが、「統合政府」(p.61)なる奇妙なものを概念上で作りあげる。中央銀行と政府のバランスシートを統合し、国債と中央銀行券を負債の箱の中で一緒にしてしまう。国債の満期には中央銀行券で払えばいい。それなら負債の間の項目の移動だ。中央銀行券の発行権を政府が把握していれば、国債はどこまでも出せる、という乱暴さだ。

注2)国はいくらでも借金できる。国債を売ることができる。償還の時が来たら、国家の発行した貨幣(典型的な紙幣)で払えばよい。そしてまた国債を出せばよい。

こういう乱暴なストーリーを作ったのはケインズだという主張もあるらしい。とんだ濡れ衣だろう。国家が非常事態に直面したとき、その年の収入(税収)でまかなえない支出になることがある。その際は、国家の借金が是認される。ただし、それは返済されることが大前提だ。将来、返済する根拠は①税収、②国有財産の売却である。しかし最近では返済しなくてもよい、という強引の論理が堂々と主張される。①の税収が景気の長期停滞で細ってきたことがMMTという狂気を産み出したのかもしれない。しかし、長期停滞そのものが衰弱の証明である。

注3)先に紹介した森田長太郎が解説しているよう、国債残高の対GDP比率が200%を超えたのは、日本も、資本主義の母国である英国も“戦争下”であった。

「1820年前後の英国の公債発行残高は国民所得の290%、すなわちほぼ3倍に達していた」(森田、前掲書、p.184)

「第二次世界大戦直後の日本の政府債務残高は国民所得比で200%を超えていた」(森田、同上)

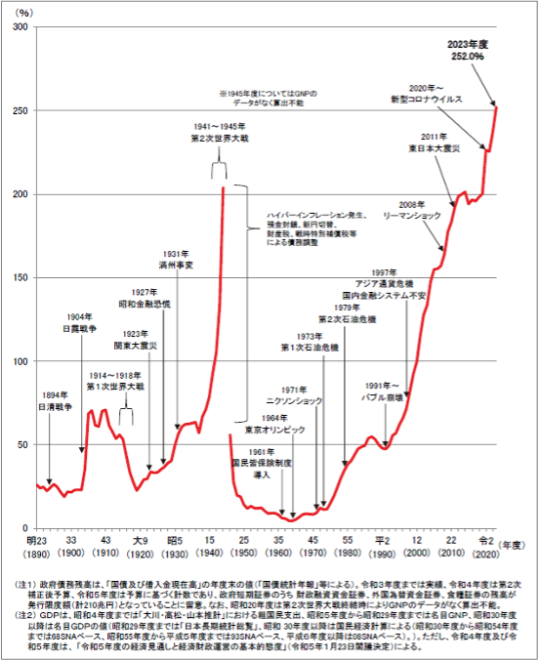

19世紀の終わりから今日までの、債務残高とGDP比を示したのが図8である。

両国の違いは、英国はワーテルローでナポレオンに勝利し、その後、世界帝国の盟主となり元を取り、債務を返済できたのに対し、日本は敗戦国となり、結局、債務の帳消しはインフレーションによる戦時国債の事実上の踏み倒しであった。

問題は、日本の現代のGDP比200%がなんのために発生したか?である。これは平和な時代におきた現象なのである。

図8 戦前からの債務残高対GDP比の推移

出典:財務省、『日本の財政関係資料』令和5年4月

注4)個人投資家が借金をして女性専用のシェアハウスを建てる。それをスマートデイズという会社が一括借り上げし投資家には家賃保証する。その資金を貸していたのがスルガ銀行で、一件1億円が平均であった。ところが入居率がある時点で50%を切り、家賃保証が不能 ⇒ 個人投資家の銀行への返済が停滞し、銀行にお金が戻らなくなった。スルガ銀行は、当時、地方銀行の優良行であったが、個人投資家にこのビジネスを推奨していた。

以下はスルガ銀行が設置した「危機管理委員会」の報告要旨である。

○ 個人投資家が銀行に提出する自己資金の残高を証明する預金通帳の偽造・改ざん

コメント:通帳の偽造を預金者個人だけで行われるはずがない。銀行の融資担当者が加担した疑いが濃厚。

注5)カルバンの予定説と資本家の行動の関係という、ややわかりにくいテーマを見事に説明しているのが、大澤真幸の近著『資本主義の<その先>へ』(筑摩書房、2023年)である。p.81以降の「予定説の逆説」を参照されたい。

注6)小笠原啓(おがさわら ひとし)、『東芝 粉飾の原点 内部告発が暴いた闇』(日経BP、2016年)

注7)デヴィット・リカード。イギリスの経済学者。各国が相対的に生産性の高い分野に特化する国際分業を行い、自由貿易を行うことが全体の利益につながることを主張した(比較優位の原理)。主著に『Principles of Political Economy and Taxation』(1817年)がある。(邦訳には、羽鳥卓也・吉澤芳樹訳、『経済学及び課税の原理』、岩波書店、1987年等)

注8)1840年代頃から20世紀初頭にかけて、イギリスの古典派経済学に対抗して、各国経済の歴史性や国民的特殊性を重視したドイツの経済学。代表的な論者に『Das nationale System der politischen Oekonomie』(1841年)を著した、F.リスト(フリードリッヒ・リスト)がいる。(邦訳として、小林昇訳、『政治経済学の国民的体系』、岩波書店、1970年等)

注9)日本の農協が様々な問題を含んでいたのは事実である。協同組合であるという“人々レベル”と、農協を通じて農民を支配するという“権力レベル”が一体化した奇妙な組織であったが、アメリカからの圧力の楯になる役割だけは果たした。もっとも、大型専用船を建造し、アメリカから飼料と肥料をせっせと運んだのだから、顔が効くのは当然だったのかもしれない。それも昔の話である。

【関連記事】

・衰弱する資本主義①:スタートアップは救世主?

・衰弱する資本主義②:創業・IPO・ユニコーン

・衰弱する資本主義③:低いPBR

・衰弱する資本主義④:地方銀行の超低PBR

・衰弱する資本主義⑤:銀行の未来

・衰弱する資本主義⑥:実物経済と金融経済

・衰弱する資本主義⑦:銀行と証券の融合

・衰弱する資本主義⑧:資本主義の構図

・衰弱する資本主義⑨:未来の中央銀行

・衰弱する資本主義⑩:資本主義の時期区分

・衰弱する資本主義⑪:資本主義の時期区分(その2)