Bim/iStock

(前回:『変動のマクロ社会学』の「縁、運、根」:高齢化への社会学的想像力)

社会変動研究:別巻

本書は、2017年に完結した「講座・社会変動」全10巻のいわば別巻として、各巻の社会変動分野でそれぞれに確認された実態と理論の現状をまとめたマクロ社会学の研究書である。

1999年にミネルヴァ書房杉田啓三社長から「講座もの」企画のご依頼を受けてから紆余曲折を経て、10冊が完結したのは2017年であった。この間には企画段階からのよき理解者であり、全面的なご協力をいただいた一橋大学教授梶田孝道氏と法政大学教授舩橋晴俊氏がご逝去された。これは大変悲しい出来事であった。

9つのゼーション現象

しかし幸いなことに、多方面からの援助をいただけて、序章としての社会変動総論のあと、9つのゼーション現象として産業化(industrialization)、都市化(urbanization)、官僚制化(bureaucratization)、国際化(globalization)、流動化(mobilization)、情報化、少子高齢化、福祉化、計画化をテーマとした最新の研究水準が提示でき、日本の新しいマクロ社会学を展望することができた。

社会学理論と実証研究の分離

私が経験した範囲でいえば、日本におけるこの30年間の社会学理論では、依然として外国産の流行理論を追いかけ紹介する研究報告が多かった。そのため、現代社会が抱える現実問題を取り上げて、社会学理論が応用できる研究者は育ってこなかったように思われる。

すなわちいち早く外国産の理論の要約や概説はするが、その理論を使い、日本における実際の社会問題に直接取り組み、解決方向を示唆して、社会学理論を深化させる研究者は依然として少ないようである。

特徴とねらい

本書はその反省を込めて、日本における9つのゼーション現象に関する社会変動研究の総括とともに、各章ごとの社会問題の解決までも視野に収め、豊富な素材を第一線で活躍されている各章担当者が提供することを目標とした。

そのために分野ごとの力点は異なるが、

- 抽象的なゼーション現象研究ではなく、データ分析を通して使った社会学理論を深化させる

- 各分野でオリジナルな研究成果も加えて、取り上げた社会変動論の体系を提示する

するように執筆者にはご配慮いただいた。

社会変動を表わす四文字熟語

社会変動を表わす四文字熟語である「盛者必衰」、「諸行無常」、「栄枯盛衰」、「新陳代謝」は、いつの時代でも真理である。

ヘラクレイトスの「万物流転」(panta rhei)も正しいが、社会学としては社会変化や時代の流れをいくつかのゼーション現象に分けて、その社会変動メカニズムを追求する使命がある。国民も政府もそして隣接科学でも、社会学理論が社会変動の解明に積極的なアプローチをすることを期待しているのではないか。

そのような問題意識から編集された本書が、21世紀の時代特性を読みとり、日本における近未来の複合した社会問題の解決や「未来シナリオ」作成に少しでも参考になればと願っている。

社会変動の持続と変質

各巻の執筆者にそれぞれの巻で取り上げた素材を軸にして、この20年間の推移をまとめるにあたり、各巻で大きな枠組みを数点用意して、それらをめぐり、昭和から平成・令和へ、ないしは20世紀後半から21世紀前半への持続と変容に焦点を置いてもらった。

編者と編集の枠組み

- 『社会変動と社会学』金子勇・長谷川公一氏 社会学のミクロマクロ問題、社会変動指標

- 『産業化と環境共生』今田高俊氏 現代社会の自己組織化理論 産業化と社会変動再論

- 『都市化とパートナーシップ』森岡清志氏 都市化とコミュニティ再論 地方創生の理論

- 『官僚制化とネットワーク社会』舩橋氏の代わりに佐藤俊樹氏 近代・組織・資本主義再論 ウェーバーと現代の官僚制

- 『流動化と社会格差』原純輔氏 階層移動と地域移動 日本社会の格差と平準

- 『情報化と文化変容』正村俊之氏 情報社会と社会システム 文化変容とネットワーク

- 『国際化とアイデンティティ』梶田氏の代わりに小ヶ谷千穂氏 国際化と世界システム 日本における外国人労働者とエスニック研究

- 『高齢化と少子社会』金子勇 高齢化と地域福祉 少子化と子育て支援

- 『福祉化と成熟社会』藤村正之氏 高齢者の豊かさと貧しさ 子どもの豊かさと貧しさ

- 『計画化と公共性』金子勇 計画化とイノベーション 公共性と政策科学

というような10巻から、編者や分担執筆者の問題意識に合わせて、本書では1章ずつ書いていただいたのである。私は10巻からなる社会変動論のまとめを受け持ち、その冒頭では「実感信仰と理論信仰」を論じた。

実感信仰と理論信仰

半世紀以上も前に丸山眞男は、近代文学とその背後にある日本思想を「実感信仰」と「理論信仰」という独自の対比法で論じたことがある。

文学上の「実感信仰」の土台は、①感覚的ニュアンスを表現する日本語としての言葉の豊かさ、②「心持」を極度に洗練された文体で形象化する文学的伝統、③合理精神や自然科学精神を前提にそれらが持たなかったことなどであった(丸山、1961:53)。

実感信仰

「実感信仰」はそれゆえに「抽象性と概念性にたいする生理的な嫌悪」(同上:54)に結びついた。しかも、「俗世=現象の世界=概念の世界=規範(法則)の世界という等式を生み、ますます合理的思考、法則的思考への反発を『伝統化』した」(同上:54)。このような「実感」を通して見られる社会は、「本来あいまいで、どうにでも解釈がつき、しかも所詮はうつろい行く現象にすぎない」(傍点原文、同上:55)。

さすがにここまで断言されると、社会学者としては違和感が強くなる。

理論信仰

しかし、対照的な「理論信仰」でも、丸山は代表的にマルクス主義社会科学の骨格を検討するなかで、「理論」のもつ悲劇と不幸を摘出した。

「直接的な所与としての現実から、認識主体をひとたび隔離し、これと鋭い緊張関係に立つことによって世界を論理的に再構成する」(同上:56)。この「理論信仰」は「思想の物神崇拝」と「公式主義」を伴った。「理論信仰の発生は制度の物神化と精神構造的に対応している」(同上:58)から、「現実からの抽象化作用よりも、抽象化された結果が重視される」(傍点原文、同上:58)。

これは「理論」としての法則性や普遍性を優先すれば、やむを得ないところがある。

理論家の本質を象徴

ただし両者についての丸山の総括は必ずしも鮮明ではなく、「『理論信仰』と『実感信仰』は必ずしも同一人のなかに併存するのをさまたげない」(同上:62)とのべざるを得なくなった。

もちろん、政治学者ならびに日本思想史研究者としての丸山は、さすがに理論家の本質を象徴するような定義を残した。「一定の価値基準に照らして複雑多様な現実を方法的に整序する」(同上:60)のが理論家の任務である。

その先には、「現実の微細な一部から意識的にもぎとられてきたもの」を「厳密な抽象の操作」で理論化を推し進めることになる。そこでは「操作の過程からこぼれ落ちていく素材」(同上:60)が無限にある。政治学だけではなく、社会学における社会変動論の研究史でもこれらは正確に該当する。

実感信仰、計量信仰、理論信仰

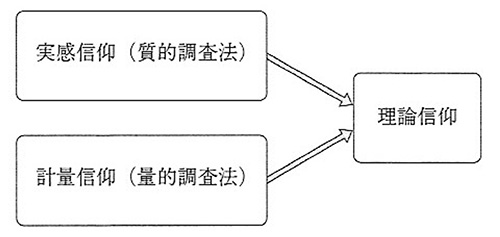

この論述を受けて私は、「理論信仰」を最終的な社会科学の目標として位置づけ、それに至る道筋が「実感信仰」とたとえば階層研究に代表される「計量信仰」の二つにまとめた。

そのうえで、社会学の代表的研究方法を接続すると、図1が得られる。したがって、厳密にいえば図1は二つの意味で丸山モデルを踏襲するのではない。

図1 実感信仰、計量信仰、理論信仰

(出典)金子、2019:3

一つは、丸山のいう「実感信仰」は社会学方法論でいえば質的調査法に属する。そしてこれに並ぶ量的調査法に基づくのは「計量信仰」になるという理解である。この両者は実証性を基盤としていると見て、その対極にある「理論信仰」に対置してみた。

「講座:社会変動」10巻でもこのような視点は潜在的にはもっていたが、その段階では「実感信仰」と「理論信仰」という丸山モデルへの着眼には至らなかった。しかし、18年後の別巻では丸山モデルを活用して、データ分析だけの「実感信仰」や理論の紹介要約だけという「理論信仰」の二分法の超越を狙ったのである。

質的調査と量的調査からの理論化

社会学の個性ともいうべき質的調査と量的調査はともに標準的な調査法であり、「縁、運、根」の連載でも、6月29日と8月31日のエッセイで詳述した。

ただ実際には併用されることもあり、両者の形式的な違いはあっても、成果の優劣に関しては簡単には判断できない。さらに、国勢調査、国民生活基礎調査、就業者基本調査など、日本政府が継続してきた全国調査結果は、どの立場からの研究でも自由に活用されてきたし、私もそうしてきた。

要するに、最終目的である社会変動論の一般化という「理論信仰」を目指すために、方法論的な配慮を伴いながら、丸山の「実感信仰」と「計量信仰」を基にして、大きな道筋を示すためのゼーション研究という形式に落ち着いたのである。

社会変動とは何か

さて、具体的な「社会変動について」は、晩年の高田の理論から始めよう。

初出の『社会学評論』39・40(1960)における「社会変動」特集の巻頭論文で、社会変動論は「巨視的」で「遠視的」な性質をもつ(高田、1960=2003:29)とのべているからである。さらに「行為の体系に執着する限り」社会変動論は不可能であるという結論もまた、今なお示唆的である(同上:38)。

社会変動総論

これまでの社会変動研究者の大半が、それぞれの立場で以下のような課題を抱えている(ガース&ミルズ、1953=1970:382-384)。

- 変動するのは何か。変動において観察される単位は何か。

- この単位変動の論点は、統合と解体、拡張と縮小、発展と衰退、進歩と退歩などか。

- 変動の方向はどこにあるか。封建制度の衰亡か資本主義の勃興か。

- 変動の速度はどうか。速いか遅いか。

- 変動の規模は大きいか小さいか。影響は全体に及ぶか、局所に止まるか。

- 変動の原因では、個人の役割と社会システムの自己組織性の区別をする。

ガースとミルズのこのような指摘は、変動研究の心構えとしては今日でもなお有効である。

社会変動は社会システムの構造変動

小見出しの文章は代表的な社会変動の定義である(富永、1986:278)。それならば社会システム構造とは何か。

一般的にいえばそれは、同一の集合体における社会的位置間の知識、権力、報酬、威信の分布を指しているから、これらのいずれかが大きく変われば社会システム構造にも影響が及び、構造全体も変わり始めるという論理構造を持っていることになる。

要するに社会変動とは、時間とともに社会システム構造を構成する役割、制度、秩序に生じるあらゆる変化なのであるが、それらが同時進行することは稀であり、これらの間には変動のズレが発生する。とりわけ技術に象徴される物質文化とイデオロギーや国民精神や時代精神など非物質文化の間には速度のズレが生じる。

文化進行の遅れ

このズレをオグバーンは「文化進行の遅れ」(文化遅滞、Cultural Lag)と命名して、今日までカルチュラル・ラッグという概念が使われてきた。

要するにこれは、文明を支える技術や商品を含む物的側面の変化が先行し、それに遅れて価値、理念、規範、道徳、時代精神、芸術などの文化面に変化が及ぶことを意味する。

偏見のヴェール

「普段われわれは変化を眺めてはいますが知覚しておりません。変化について語りますが考えてはおりません。変化が実在する、すべては変化する、変化は物の法則であるというようなことを申します。・・・・・・(中略) 変化を考え変化を見るには、いろいろな偏見のヴェールを除かなければなりません。」(ベルクソン、1934=1998:204-205)。

「歴史的変動を分析するには、変化するのは何であるかを正確に発見し、いかにそれが変化し、どのくらいの速度で、また何故に変化するかを発見しなければならない」(ガース&ミルズ、前掲書:404)。

確かにその通りであり、偏見のヴェールをはがして、変化する対象の決定は研究者が行い、その変化の原因と変化の速度については可能なかぎり客観的データを使って調べるしかない。

社会変動論の素材

日本の社会学史を見ると、この「偏見のヴェール」がいかに多いことか。そこで私が社会変動分析の素材として重視してきたのは、データが示す「時代精神」(the spirit of the age)であった。

要するに、この分野に取り組むには、研究者自身で最も重要と考える社会変動を決定しなければならない。ギデンズの「今日、社会変動はわれわれをどこに導いていこうとしているのか」(ギデンズ、1989=1992:612)という指摘も、たとえば高齢化という観点からは、介護保険をよりよい内容に修正しなければということになるし、少子化から見ると、長年に亘って先人の努力によって作られてきた年金制度や健康保険制度などが、子育てフリーライダーの増加によって壊されることを食い止めたいと考えるところに落ち着く。

「どこに導いていくか」の判断は、それぞれ研究する個人が持つ問題意識で決定される。

「時代精神」を読みとる

したがって議論の堂々巡りを避けるために、そして分析の視点を鮮明にするためにも、データに基づいた「時代精神」を手がかりにするのがよいというのがこの分野の根本にあった。それは現在でも可能だろうか。

もとより社会システム全体の細部を見るのは不可能なので、私の場合は社会変動として「時代精神」すなわち「その時代を最も象徴するもの」を取り上げ、それがどのような原因でどう変わるかという問題を立ててきた。今日この方式で果たして「時代精神」が把握できるものか。

研究動向を押えて、最新のデータを収集して改めて「その時代を最も象徴するもの」を探してみると、多様性がむしろ「時代精神」の単一化を妨げるように思われる。

ゾンバルトの「時代精神」

「時代精神」の先行研究者としては、ウェーバーと同時代の社会経済学者ゾンバルトがいる。

「時代精神なるものは・・・つねに、完全に特殊な社会層の精神であること、すなわち、・・・・・・宮廷、貴族社会、それにこれを模倣するべくつとめた社会の精神である」(ゾンバルト、1922=2000:91)。

ゾンバルトにおいては「時代精神」とは「完全に特殊な社会層の精神」である。この社会層はその時代の「ある」社会層なのだが、その社会層がその時代全体を代表している。江戸時代であれば「武士」が代表的社会層であり、ヨーロッパの中世・近世であれば「貴族」になる。

いつでもどこでもその時代の象徴的な存在としての社会層が存在する。1960年以降の現代日本では、その象徴はおそらく「給与所得者」になるであろう。高度成長期の日本の代表的キャラクターは、無責任サラリーマンを演じた植木等の「平均」(たいら・ひとし)氏であった。

マンハイムの時代精神

そしてゾンバルトに続き、25年遅れでマンハイムが登場する。マンハイムは「『時代精神』というとき、他の要因の場合と同様、われわれはその時どきの時代精神がその時代全体の精神ではないということをはっきりと知っていなければならない。人が時代精神とみなしその名のもとに指摘するものは、多くの場合、一定の時点で特徴的な意義を獲得したある社会層・・・・・・がその担い手となっている」(マンハイム、1928=1976:213)とのべた。

彼もゾンバルトと同じく《ある》社会層を時代精神の体現者とするが、この社会層は時代によって変わる。現代日本社会では先ほど挙げた「給与所得者」以外にも、細かく見ればさまざまな社会層が挙げられる。そこでは「情報技術者」も「介護保険関係者」も可能であろう。そうすると、特定の社会層を断定できなくなる。

高齢社会へ配慮する

その観点では高齢化とは、報酬のある仕事から離脱する人々が増加する過程であり、それを高齢社会と称する。「平均」(たいら・ひとし)氏の時代は高齢化が7%程度だったので、「給与所得者」と「自営業者」で全体の65%の「生産年齢層」を「時代精神を体現する社会層」と見ることは可能であった。

しかし、高齢化率がまもなく30%になる時代では、「給与所得者」55%に迫る「社会層」になるので、両者を合わせることにより得られる最大公約数の「時代精神の社会層」を対象とせざるを得なくなる。

世代連関の時代精神

なぜなら、「『時代精神』は互いに継起する『諸世代連関』の連続的・動的相互交錯の所産である」(同上:215)からである。この観点がたとえば男女共同参画社会法には著しく弱い。それはジェンダーの視点が豊富な分だけジェネレーションの発想に乏しいからである。

年金や健康保険も介護保険も、ジェンダーだけでは切り口が見えて来ない。前の世代を次の世代が支えるという発想が年金を始めとする医療・福祉制度には備わっている。それらでは男も女も超えて「世代」が果たす役割が大きい。だから、世代論を軽視して社会法を作るのは事実誤認の問題が生じやすいので、私は「男女共同参画」ではなく「老若男女共同参画」という新概念を提起した(金子、2014:111)。

要するに、社会変動の対象として時代精神を取り上げること、そして時代精神を明らかにするためにはジェンダーとジェネレーション[G&G]の両輪が重要であることの確認から、社会変動の測定の問題に取り組むことが可能になる。

高度成長の時代精神

現代日本で具体的に「時代精神」を調べる際には、代表的な「給与所得者」と「自営業者」と「高齢者」の3種類の社会層の精神を合せて、それを「時代精神」として転用することになる。

現代日本における最大の社会変動は「高度成長時代」である。この時代は都市と農村で生きる個人を、集団としての家と国から解放した時代である。しかし、まもなく会社に「給与所得者」は絡め取られた。ただし、個人の内部では戦後教育の浸透もあり、個人主義意識が強まった。個人レベルでは忌避された集団主義は、日本的経営を採る企業のなかではむしろ積極的に貫徹された。

擬似共同体としての企業社会

ここに擬似共同体としての企業社会が成立した。それは日本社会という最大の集団主義と企業という部分的集団主義の共存から構成され、成員の多くは二重規範に直面することになった(小室、1976=1991)。

水俣病問題でチッソ労働組合が患者に敵対したことはその象徴であり、個人は社会全体と所属する企業の力により二重に引き裂かれた。合わせて、向都離村が進み、世帯が分裂して、結果的には都市でも農村でも家族の小規模化が始まった。いわゆる小家族化の進展が時代を象徴するようになった。

特定できない「社会層」

以上の考察を踏まえると、20世紀とは異なり、21世紀の「少子化する高齢社会」では時代を象徴する社会層を一元的には特定化できない。

そこで次善の策として歴史ある統計数理研究所の「国民性調査」結果で関連するデータを拾うことにする。

統計数理研究所の「国民性調査」結果から

戦前から始まった統計数理研究所の「国民性調査」は日本人の「時代精神」の変化を表わすものであり、最新のデータは2018年の結果であり、国勢調査の中間年に5年おきに実施されてきた。

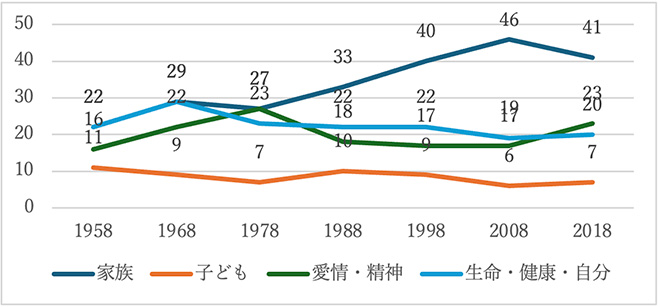

ここで紹介する図2は「一番大切なもの」を一つ答える形式の設問であり、日本人全体の選好がよく分かり、そのまま「時代精神」の一翼を形成している。

図2 国民性調査で「一番大切なもの」の推移

(出典)統計数理研究所HP(閲覧日 2025年10月7日)

単身化、小家族化の中でも「家族」が「大切」

小家族化の進展の中でも「家族」を「大切だ」とする人が最も多く、1998年以降では40%台を続けてきていて、子どもと家族を合わせると50%前後になる。

次いで多いのは「愛情・精神」と「生命・健康・自分」で、いずれも20%程度が選ばれている。

小家族化が家族の重要性を再認識させた

これら四者で全体の8割を占めている。

職種とは無関係に大家族で暮らしていた1960年代まで個人にとって家族の存在は当たりであったから、自分の健康や人生や愛情などが大切という答えが常に家族を上回っていた。それが1990年代を契機に変化して、いつのまにか1世帯当たり平均世帯人員2.2人になったことに気づいて、「家族って大事だ」と多くの日本人が感じるようになったと考えられる。

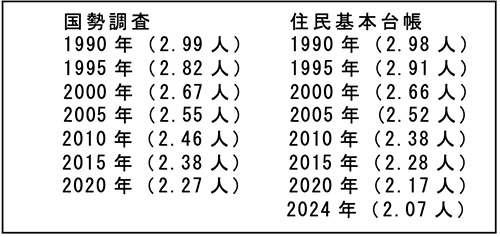

その意味で21世紀の「単身者本位」時代では、「家族重視」そのものが「ないものねだり」(cry for the moon)の印象を与える(表1)。

表1 平均世帯人員から見た小家族化

(出典)該当する年度の調査結果。国勢調査と住民基本台帳の集計は総務省による。

なお、2024年数値は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2024年1月1日現在)から。

個人が直接日本に向き合う

小家族化は単身化が背景にあるから、結局のところ個人は家族を媒介としないで直接日本社会や日本国家に対峙せざるを得なくなる。

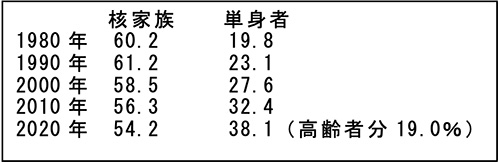

単身者増加と平均世帯人員低下

家族機能は家族により構成される世帯の生活維持や、家庭内における育児、教育、看護、介護、娯楽等に関する機能だから、表1や表2から読み取れる「単身化」を踏まえて考える時期に来ている。

なぜなら、単身者率が間もなく40%に届く時代、そして平均世帯人員が2.10に向かう時代では、「出産、子育て支援」、「家庭療養」、「介護支援」、「児童扶養」、「家庭保育」などの「家族機能」とは非該当の人々が続出するからである。

表2 核家族率と単身者率

(出典)各年度国勢調査結果

それも「時代状況」や「時代精神」だから、統計数理研究所の「国民性調査」データのうち2つの設問を選び、時代を象徴する「単身化」に関連ある時系列の傾向を調べておこう。

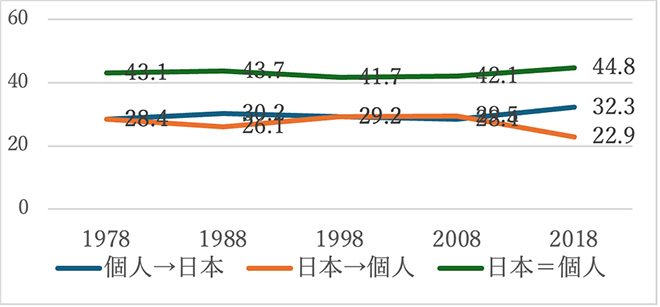

図3は「個人の幸福」と「日本の繁栄」の調査結果である。「国民性調査」の「日本と個人の幸福」設問文は、「あなたはつぎの意見のどちらに賛成ですか。一つだけあげてください」であった。

選択肢は「1. 個人が幸福になって、はじめて日本全体がよくなる。 2. 日本がよくなって、はじめて個人が幸福になる。3. 日本がよくなることも、個人が幸福になることも同じである。4. その他 5. DK」であり、再集計に際しては「その他」と「DK」(Don’t Know)を省いた。

図3 「個人の幸福か」と「日本の繁栄か」

χ2=41.04 df=8 p<0.01

(出典)統計数理研究所ホームページ(閲覧日 2025年10月7日)

(注)元データから「その他・DK」を省いて最集計し、統計学のχ2検定を行った。

個人優先よりも同時進行

結果は「日本=個人」がこの40年間では常に第1位であり、「個人→日本」や「日本→個人」よりも15%程度高く出た。

その意味で時代精神は必ずしも「単身化=個人主義」というわけではない。

他人のためか自分のためか

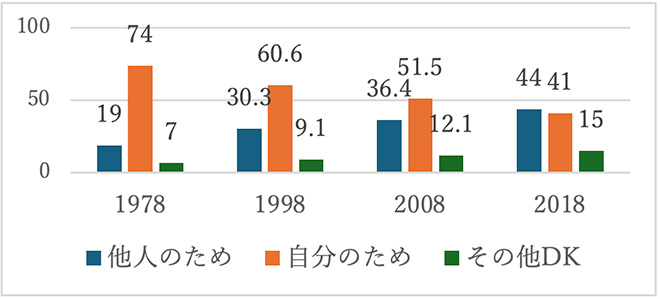

もう一つは「他人のためか自分のためか」という設問への回答である(図4)。これについては20世紀と21世紀では傾向が異なるように感じられる。

20世紀では圧倒的に「自分のため」が支持されていたが、とりわけ最新の2018年度のデータで分かるように「他人のため」と「自分のため」が拮抗している。ここでも「単身化=個人主義」とはいいがたい。

図4 国民性調査で「他人のためか自分のためか」

χ2=435.42 df=6 p<0.01

(出典)統計数理研究所ホームページ(閲覧日 2025年10月7日)

統計数理研究所の「国民性調査」の他の調査結果からはこの理由は分からないが、「他人のため」が着実に増加してきたことは単身化と小家族化の進行により、「少子化する高齢社会」における日本人全体に「孤老」の姿が見えてきたからではないだろうか。

とりわけ単身化で家族とは無縁の中高年が増加してきたので、「他人」といっても「身近な他人」への配慮が必然化したと解釈しておきたい。

「生活安定」と「未来展望」の条件

現状では「日本=個人」と「他人への配慮」が「国民性調査」からみえてきたが、それだけでは「孤老」増加時代は乗り切れない。なぜなら、「孤老」を支える次世代次々世代の人材が払底するからである。

「生活安定」と将来に向けての「未来展望」の根本的条件は、働く世代にとっては生涯の「雇用安定」にある。より正確にいえば「安定した正規雇用」である。この政策が軌道にならないかぎり、現行の「児童手当」が倍になっても、「生活安定→結婚・出生」のダイヤグラムは作動しない。

今日のように若い世代の40%が「非正規雇用」や「ギグワーク」では長期的な「生活安定」が得られず、「未来展望」へと結びつかない。その結果、「結婚」ではなく「未婚」が続き、カップルでも「子どもなしのライフスタイル」を継続する比率が高まってしまう。

キャリア創造ができない時代

これはいわゆる「整備された道筋としてのキャリア」(セネット、1998=1999:168)の有無につながる。すなわち安定した職場経験ができない「非正規雇用」や「ギグワーク」では、「生涯をかけた経済追求の長い道のりを意味する労働」とは疎遠になる。

すでに若い世代の4割がそのような自らの「達成能力」を発揮できない状態にあり、個人でも社会全体でも「生活安定」や「未来展望」には程遠い。なぜなら、そのような働き方では本人のキャリアの積み重ねが妨げられるからである。

キャリアが積みあげられる正規雇用こそ自分のためになる

「キャリアを積まないことには、自分を不適任者と感じる痛切な経験の根っこにある目標喪失感」(同右:168)が払拭できない。それは社会システム全体の未来展望のなさとも連動して、若い単身者の結婚や子育てへの動機付けを奪ってしまう。

このような負の連鎖が40年以上続く日本の少子化の背景にある。

非正規雇用の見直し

「抑制の利かないエゴイムズが集団には見られる」(ニーバー、1932=1960=2024:12)。これは「個人と集団」を対比してのニーバーの指摘であるが、集団の代表例として企業を取り上げても、この命題は成立する。

なぜなら、2001年から2006年までの小泉内閣以降の日本企業では、「非正規雇用」が解禁されて、2023年の比率では役員を除く雇用者のうち実に37%、実数では2134万人にも達しているからである。これは従業員個人の能力を育むというよりも「使い捨て」の様相が大きい。

その結果、せっかく高校・大学を卒業しても、自分の能力が発揮できず、その結果「達成感」が得られない若者や中年世代を増加させる結果を招いた。これはまさしく「漂流する不安定な生き方」(セネット、前掲書:167)になるのではないか。

企業のエゴイズム

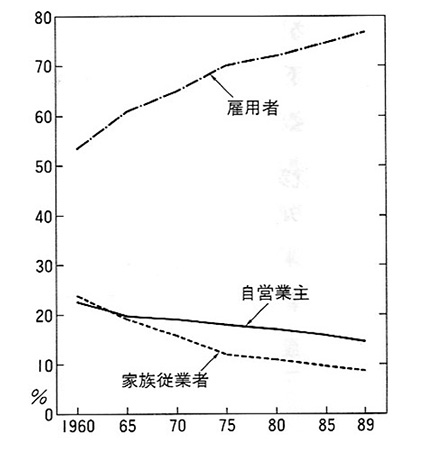

高度成長期の「従業上の地位別就業者」割合の推移とは全く異なる現今の雇用の状態は、「企業エゴイズム」としかいいようがない。

図5で示した1989年では役員も含む「雇用者」が76.7%、「自営業者」14.6%、「家族従業者」が8.7%であった。

図5 従業上の地位別就業者割合の推移

(出典)矢野恒太記念会編,1990:94.

いずれ単年度出生数が60万人を割る時代が到来するが、その子どもたちが成人する20年後にも「非正規雇用率」を40%にするような社会構造が残存するのであれば、人々の「達成感」をベースにしたイノベーションが発生する余地は極めて乏しいと言わざるを得ない。

それを回避するには、「企業のエゴイズム」の見直し、達成感を満たせる「働き方改革」、正規雇用による将来展望が可能な社会システムの創造の3政策が、2050年までの優先事項になると思われる。

与野党の離合集散で、これらが見失われないようにしたい。

【参照文献】

- Bergson, A.,1934,La Pensée et le Mouvant, Presses Universitaires de France.(=1998 河野与一訳 『思想と動くもの』岩波書店).

- Gerth,H.H. & Mills,C.W.,1953,Character and Social Structure, Harcourt,Brace & World,Inc.(=1970 古城利明・杉森創吉訳『性格と社会構造』青木書店).

- Giddens,A.,1989, Sociology,Polity Press.(=1992 松尾精文ほか訳『社会学』而立書房)

- 金子勇,2014,『日本のアクティブエイジング』北海道大学出版会.

- 金子勇,2019,「社会変動の理論へ向けて」金子勇編『変動のマクロ社会学』ミネルヴァ書房:1-73.

- 小室直樹,1976=1991,『危機の構造』中央公論社

- Mannheim,K.,1928,“Das Problem der Generationen,”Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie,7 Jahrg.Heft2.~3.(=1976 鈴木広訳「世代の問題」樺俊雄監修『マンハイム全集3 社会学の課題』潮出版社):147-232.

- 丸山眞男,1961.『日本の思想』岩波書店

- Niebuhr,R.,1932, Moral Man and Immoral Society, Charles Scribener’s Sons.(=2024 千葉眞訳『道徳的人間と非道徳社会』岩波書店).

- Ogburn,W.F.,1922,Social Change : with Respect to Culture and Original Nature.(=1944 雨宮庸蔵・伊藤安二訳『社会変化論』育英書院).

- Sennet,R.,1998, The Corrosion of Character : The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, W.W.Norton & Company.(=1999 斎藤秀正訳 『それでも新資本主義についていくか』ダイヤモンド社).

- Sombart,1922,Liebe,Luxus,Kapitalismus, Deutsher Taschnbuch Verlag.(=2000 金森誠也訳『恋愛と贅沢と資本主義』講談社).

- 高田保馬,1960=2003,「社会変動について」 金子勇編『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房:27-38.

- 統計数理研究所,2018,『日本人の国民性調査』同研究所.

- 矢野恒太記念会編,1990,『1990 日本国勢図会』 国勢社.

【関連記事】

・時代解明の「縁、運、根」の社会学:問題意識と方法

・『コミュニティの社会理論』の「縁、運、根」

・『高齢化の社会設計』の「縁、運、根」

・『都市高齢社会と地域福祉』の「縁、運、根」

・『マクロ社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会・何がどう変わるか』の「縁、運、根」

・『地域福祉社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会とあなた』の「縁、運、根」

・『社会学的創造力』の「縁、運、根」

・『都市の少子社会』の「縁、運、根」

・『高田保馬リカバリー』の「縁、運、根」

・『社会学評論「還暦社会」特集号』の「縁、運、根」

・『社会調査から見た少子高齢社会』の「縁、運、根」

・『少子化する高齢社会』の「縁、運、根」

・『格差不安時代のコミュニティ社会学』の「縁、運、根」

・二つの「社会学講座」と『社会分析』の「縁、運、根」

・『吉田正 ミネルヴァ日本評伝選』の「縁、運、根」

・『高齢者の生活保障 放送大学』の「縁、運、根」

・『コミュニティの創造的探求』の「縁、運、根」

・『環境問題の知識社会学』の「縁、運、根」

・『「時代診断」の社会学』の「縁、運、根」

・『日本のアクティブエイジング』の「縁、運、根」

・『「成熟社会」を解読する』の「縁、運、根」

・『「地方創生と消滅」の社会学』の「縁、運、根」

・『日本の子育て共同参画社会』の「縁、運、根」

・『変動のマクロ社会学』の「縁、運、根」:高齢化への社会学的想像力