maruco/iStock

ベビーブーム

私も含めた日本の団塊世代は、太平洋戦争終結後の1947年~1949年に誕生した時代の申し子である。この層は文字通りベビーブーマー(baby-boomer)と呼ばれる世代であり、その時代はベビーブーム(baby-boom)として周知されてきた。

ところが、アメリカのベビーブーマーは1946年~64年に生まれた世代を指す(『ジーニアス英和辞典』(第4版、大修館書店、2014)。これは敗戦国日本では、ソ連、シベリア、中国大陸、台湾、インドシナ半島、インドネシア、フィリピン、南洋諸島などからの旧日本軍の兵士や現地の日本人の帰国が諸事情により数年かかったのに対して、戦勝国アメリカでは日本やヨーロッパ大陸やアフリカからのアメリカ軍兵士の帰国が速やかに行われたせいであろう。

ベビーバスト

さらに日米で異なるのは、日本の場合では1971年~73年を第2次ベビーブームと称することがあるのに対して、アメリカでは1965年~74年生まれをベビーバスター(baby buster)と呼び、出生率が急落した時期としてベビーバスト(baby bust)と表現する(『ランダムハウス英和大辞典』(第2版、小学館、1994年)。

すなわち、日本では71年~73年の出生数がやや増えて、第2次ベビーブームの波が押し寄せたと見るのに対して、アメリカの65年~74年は出生数の急落期と位置づけているのである。

日本ではベビーバストが10年続く

日本の出生数が100万人を初めて下回り、97万6979人になったのは2016年であった。これは政府が統計を取り始めた1899年(明治32年)以降で初めて100万人を割り込んだことを意味する。

さらに2016年から現在まで出生数は毎年減少して、2022年には80万人を割り、2024年には68万6061人となり、合計特殊出生率も過去最低の1.15まで下がったので、この9年間を狭い意味での日本のベビーバスト(出生数の急落期)と呼んでおく。

ベビーバストの拡大解釈

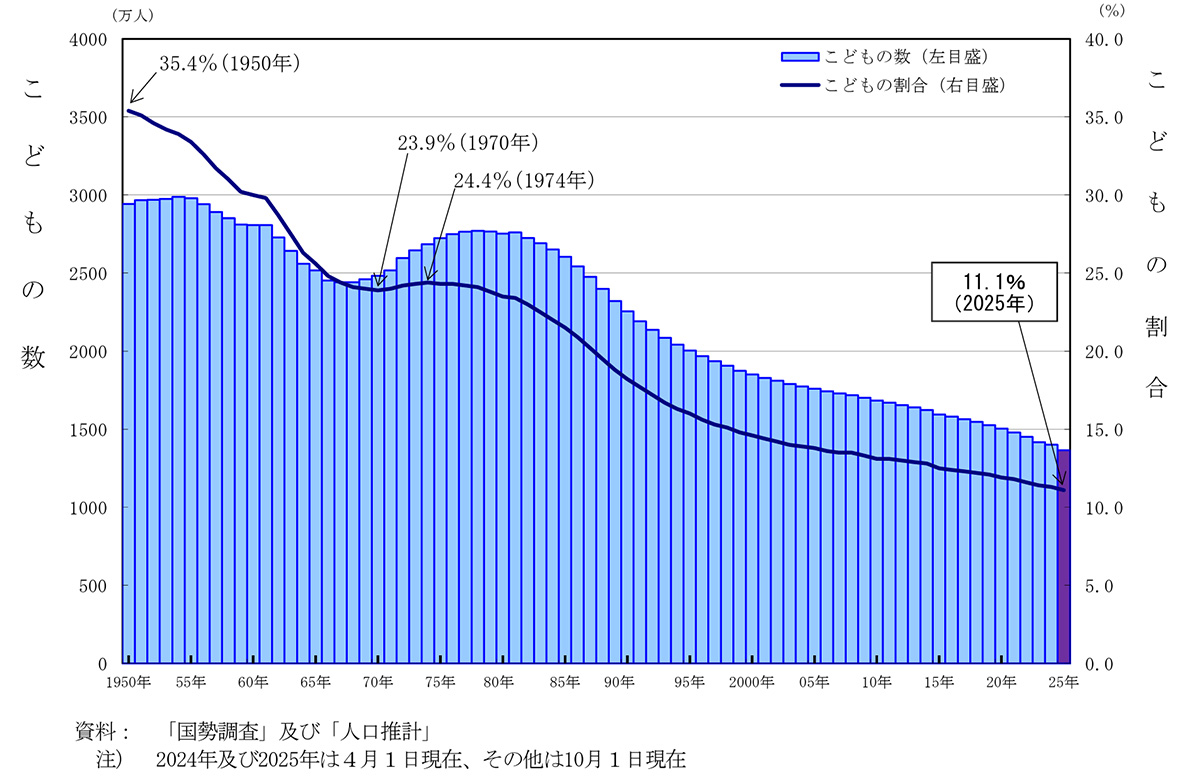

さらにこのベビーバストを拡大解釈して、直近の50年間を含めると、15歳未満の「こども数」(年少人口数)は44年連続の減少であり、2025年8月1日現在の速報値で1354万人(総人口の11.0%)になったことがあげられる。合わせて、図1の1980年前後から2024年までの約50年間もベビーバストと見なせば、より一層その深刻さが伝わってくる。

3年間のベビーブーマーが揃った1950年のこどもの割合は35.4%あったが、それが75年間でほぼ毎年低下して、第2次ベビーブームの頂点である1974年からは51年連続で低下してきたのである。図1からそれらの傾向が鮮明にうかがえる。

図1 日本のベビーバスト(出生数の急落)

(出典)総務省「統計トピックスNo.145 我が国のこどもの数」(「人口推計」2025年から)

深刻な出生数減少の速さ

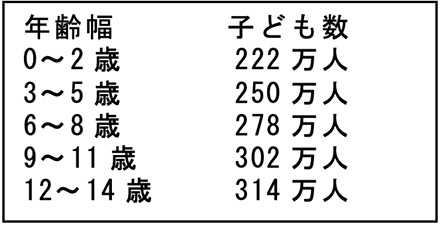

人口構造の深刻さの一つは、幼くなるほど出生数が減少する傾向が続いていることにある(表1)。 毎年数兆円も投入してきた少子化対策は空転しており、日本ではこの傾向が全く反転しない。

表1 3歳ごとの年少人口数

(出典)総務省「人口推計」(2025年5月4日発表)

人口4000万人以上の国では36位の子ども比率

もう一つは表2に見るように、国連加盟国のうち人口総数が4000万人以上の37カ国のなかで、日本の子どもの割合が36位になったことである。

世界的にみると、子ども割合が低い国々は第二次世界大戦で「枢軸国」(the Axis Powers)を形成した日独伊の三国である。日本は11.1%、イタリアは11.9%、ドイツでも13.9%であるが、一方の連合国(the United Nations)ではアメリカ17.3%、イギリス17.2%、フランス16.5%などになり、敗戦国と戦勝国における戦後の人口政策の相違が感じられる。

日本の場合は、政策的に「出生数の向上」を主張すると、それを「軍国主義復活」と抗議する一定勢力が存在するようで、結果的に戦後80年間の人口政策は皆無であったと考えられる。

表2 人口4000万人以上の国における子どもの割合

(出典)総務省「統計トピックスNo.145 我が国のこどもの数」(「人口推計」から)

生活様式の変化

さて、シュトレークが現代資本主義研究から一般化した次の要約は、この30年来の日本でもその家族変容による結果としての出生数の減少を主軸とする社会変動である少子化、および現代日本人の生活様式の変化の実態としても十分適用できると思われる(シュトレーク、2016=2017:300-306)。

- 少品種大量生産の製造業が主流

通勤する父親、専業主婦、子どもからなる核家族の定着 - 婚姻率の低下、出生率の低下、婚外子の増加

少子化の普遍化 - 女性の職場進出

労働市場の変化 - 消費社会の成立

女性を家庭から押し出し(プッシュ)、市場に引き込む(プル) - 個人的ライフスタイルの完成

独身男女が、自分の稼ぎで生きていく - 家族の崩壊

単身か、もしくは婚姻家庭を作らず、事実婚に止まり、子育てしない - 資本主義経済に大量の女性労働者が参入

労働組合組織率の低下、失業率の上昇、ストライキは消失、賃金上昇圧力は弱まり、雇用者側・資本家は利潤率を上げるようになった

いずれも資本主義の高度化において、産業化の進展に沿って発生した家族変動が男女の伝統的な生活様式の見直しを迫り、既婚女性と未婚女性の生き方を変えたことが基盤にある。

少子化研究の総括として『日本の子育て共同参画社会』を出版

本書を企画したのは、北海道大学での定年退職を迎えるにあたり、自分なりに北大時代の約30年間に研究してきたいくつかのテーマを総括しておくためであった。

すでにこの連載で取り上げた7月27日『吉田正』(2010)は還暦記念としての音楽社会学の展開、8月10日『コミュニティの創造的探求』(2011)はコミュニティの総括と展望、8月24日『「時代診断」の社会学』(2013)は理論と実証の融合、そして8月31日『日本のアクティブエイジング』(2014)は高齢化研究の反省と課題確認のためであった。

そして、少子化と児童虐待論を一括して本書『日本の子育て共同参画社会』(2016)を企画したのである。

札幌市で子ども関連の委員会に30年近く関与してきた

初職の久留米大学から北海道大学定年退職まで抱えてきたテーマ、コミュニティ、理論と実証、高齢化、少子化、地域活性化と地方創生などのあとに本書が企画されたのは、少子化研究だけのまとめよりもより緊要な児童虐待の現状と対応策にも言及しておきたかったからである。

なぜなら、札幌市とはいくつも縁があり、札幌市の「児童福祉専門分科会」(1999年~2014年)、「札幌市次世代育成対策推進協議会」(2003年~2013年)、「札幌市社会福祉審議会」(2011年~2014年)、「札幌市子ども子育て会議」(2013年~2020年)などに、一貫して委員もしくは委員長として関わってきていたからである。

児童虐待検証委員会

かりに児童虐待死が発生すれば、その原因究明のための委員会が市長直属で立ち上げられて、5名の専門家(社会学、弁護士、発達心理学、教育社会学、カウンセリングの医師)が半年ほどで原因究明の集中審議を行う。

委員在任中で5回の委員会が立ち上げられ、そのうち2回が責任者の座長だったこともあり、本書執筆の際にその経験を活かしたかったからでもある。

世帯の縮小と単身者の増加

さて、2024年4月12日に総務省は、2023年10月1日現在の「日本の総人口推計(外国人を含む)」を発表した。そしてほぼ同時に国立社会保障・人口問題研究所が「日本の世帯数の将来推計」を公表した。

両者は1年前になされた岸田元首相発言「異次元の少子化対策」にも密接な関連を持ち、24年12月の政府『こども未来戦略』や本年1月の民間『人口ビジョン2100』で示された「戦略」にも少なからぬ影響をもつデータ集といえる。

日本の「世帯数推計」

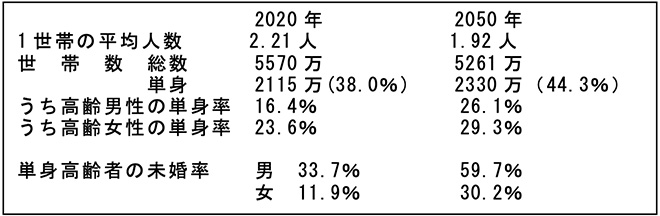

社人研が公表した日本の「世帯数推計」のうち、今後の日本にとってとりわけ重要なデータは表3のようにまとめられる。

まず、2020年の「1世帯の平均人数」(以下、平均世帯人員と略称)が2.21人であったが、2050年には1.92人へと減少するとされた。ただし、2020年でも東京都のそれは1.92人であり、北海道でも2.04人であり、大阪府でも2.10人だったので、30年後の1.92人はそれほど驚くことでもない(総務省統計局、2024)。

表3 日本の「世帯数推計」

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」(2024年4月12日発表)

第2には、人口減少下ではあるが世帯総数はもうしばらくは増加する。しかし、いずれは減少に転じて2050年には5261万世帯まで落ちてくるという予想がなされた。

これも織り込み済みだが、「単身世帯」が2020年の2115万世帯(38.0%)から2050年には2330万世帯(44.3%)へと急増することは大きな変動だから、政財界やマスコミ界それに学界など各方面で正対したい。本書もこの立場にある。

「単身世帯」が40%を越えた現実がある

ただこれもまた「平均世帯人員」と同じく、2020年の東京都ではすでに50.2%が「単身世帯」なのであり、大阪府(41.9%)や京都府(41.2%)そして福岡県(40.7%)と北海道(40.5%)の合計5つの自治体ではすでに40%を超えている現実がある(同上:21)。そのため、30年後に「単身世帯」が44%という事態も未経験の世界ではない。

とはいっても、2020年の「単身世帯率」で47位の山形県(28.4%)や46位の奈良県(29.3%)などでも「核家族率」や「三世代同居率」が下がるのだから、1世代30年をかけて2050年向けの「単身者本位」社会への過度なシフトに歯止めをかける時期ではある。

単身率が急増する時代

なお、2330万の「単身世帯」うち、社人研の予測では「高齢男性の単身率」が2020年の16.4%から2050年には26.1%へと上昇するし、「高齢女性の単身率」は現在の23.6%から50年には29.3%へと伸長することも推計された。

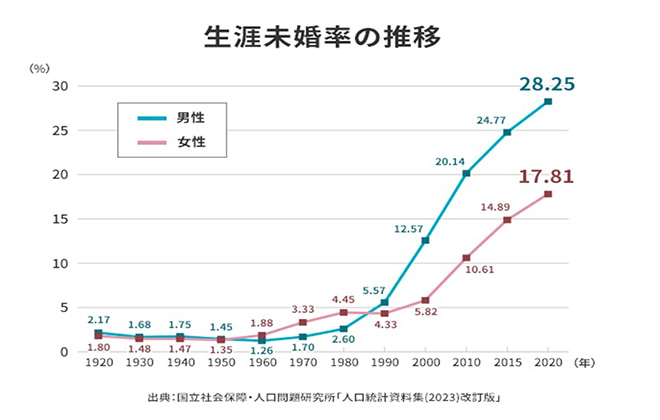

ちなみに、2023年3月段階での日本全体の未婚者は32,790,076人であり、図2のように生涯未婚率は2020年段階で、男性が28.25%、女性が17.81%と算出されている(国立社人研、2023)。

図2 日本の生涯未婚率の推移

これらには未婚のままの「高齢単身者」とともに、結婚はしたが人生のサイクルの途中で死別や離別により、高齢期に「単身」となった男女が含まれている。

仮に社会全体で単身者が44%になっても、半数程度の「核家族世帯」は残っているので、単身世帯経済とともに「核家族世帯経済」を基盤としたド・フリースの「勤勉革命」(industrious revolution)の可能性を残しておきたいと考える(ド・フリース、2008=2021)。そうしなければ、2世代後の2060年~70年には福祉国家はもとより日本社会システムの解体が待ち受けているからである。

世帯単位での次世代育成しかない

その理由は、婚外子率が2%台の日本では、次世代次々世代の育成の大半が「個人単位」では困難であり、「世帯単位」でしか行われないからである。

その実践のなかから、単年度の出生数がたとえ60万人になったとしても、「人間文化資本」(ブリュデュー、1979=2020)をしっかり身につけた子供たちが育っていくことに期待するしかない。そしてその子どもたちが、今以上に「家族形成」に関心をもってくれることに望みを託しておきたい。

森嶋通夫が予見した「日本の没落」を回避しよう

そのことにより、20世紀末から21世紀初頭に森嶋通夫が予見した「日本の没落」への回避が始まるはずである(森嶋、1999)。

21世紀半ばの日本人の「価値判断の能力が低下」し、日本が「労働倫理に縛られていない」国になると予想した森嶋は、「土台となる人口の質」が悪化して、「活動力がなくなる」ことを繰り返し憂いていたからである。

子どもへの投資が社会的価値をもつ

「土台となる人口の質」は、親が子どもの「社会化」過程で「人間文化資本」をいかに身につけさせるかにかかっている。

「子どもへの投資が社会的価値をもつのだという正しいシグナル」(ド・フリース、前掲書:302)を「世帯単位」で共有して、国家が最大限の投資を行う。「なぜなら、世帯こそがメンバーたちの消費・教育・健康資本・およびその他の人的資本の大部分を生みだしてきた」(ド・フリース、前掲書:287、ただし実際はBecker, Treatise on the Familyからの引用)からである。

世帯単位で勤勉な国民(industrious people)を育めるか

少子化対策のラストチャンスが2030年までならば、既述したように「日本没落」回避のチャンスは2050年までであろう。新しい「家族形成」政策で増加した子育てを担う「世帯単位」により、新しく「世帯を担う人々が次第に『勤勉さ』を身にまとう」(ド・フリース、前掲書:139)までの期間として30年が必要になるからである。

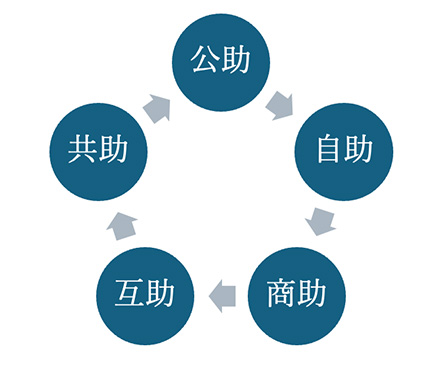

この「家族形成」政策とともに、図3の「五助」に分類できる社会システムにおける「子育て支援様式」を周知徹底する期間としても、この30年間を活かしたい。

図3 社会システムの子育て支援ネットワークの五助

※公助(行政による支援)

互助(ボランタリーな支援)

自助(家族の努力・親族の支援)

共助(近隣、コミュニティによる関わり)

商助(市場によるサービス提供)

令和7年6カ月分「出生数」

以上のような危惧が国民に共有される中で、出生数の低下に象徴される少子化は依然として続いている。また、死亡数との差である総人口の減少もまたスピードを速めている。

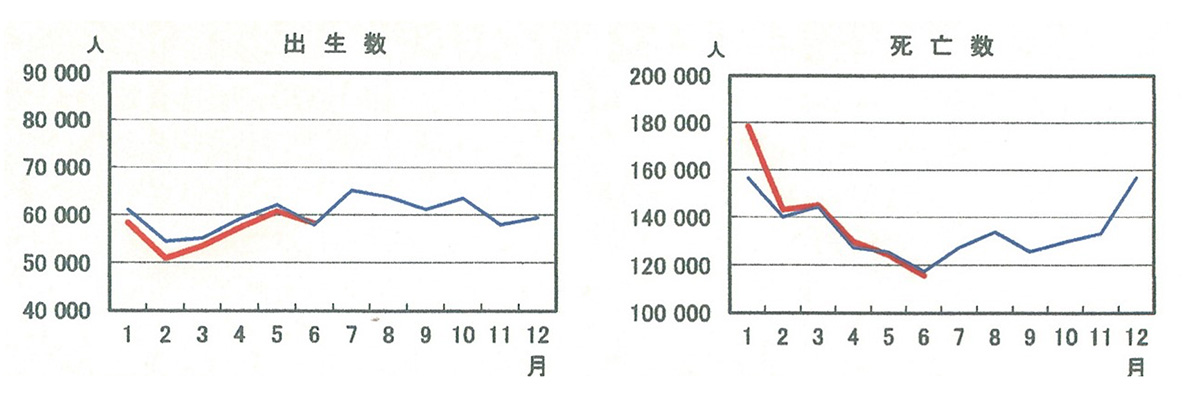

実際に、厚生労働省が2025年8月29日公表した「令和7年6カ月分人口動態統計」(速報値、外国人を含む)によると、2025年1~6月に生まれた赤ちゃんの数(出生数)は、前年同期比3.1%減の33万9280人だった(図4左)。この数字から見れば、依然として少子化動向は続いている。

12月までの折れ線グラフは2024年1年間の傾向であるが、6月までだけの比較でも、2025年の出生数はいずれの月も前年よりも少ない。この分だと、昨年の68.6万人の出生数を割り込み、2025年は日本史上初の単年度出生数が60~65万人台を記録する公算が強い。

図4

左:2025年の出生数(1月~6月) 右:2025年の死亡数(1月~6月)

(出典)厚生労働省「2025年6月人口動態統計速報」(8月29日発表)

(注)赤線が2025年の傾向を示す

令和7年上半期人口動態統計「死亡数」

逆に6月末までの死亡数合計は昨年比でみると3.1%増の83万6818人で、2025年上半期において出生数との差にあたる人口の自然減は49万7538人だった(図4右)。

ただし、本年1月の死亡者で見ると、昨年よりも2万人多く、一般的にも寒くなると亡くなる人が増えるので、これから冬に向かう10月から12月末までの死亡者合計含めた下半期の合計が85万人を超える可能性は十分ある。そうすると年間死亡者が170万人前後となり、予想出生数が65万人であれば、これもまた年間人口自然減少が100万人を超える日本新記録になってしまう。

人口変容に関する論戦が低調

このような人口動態が年に数回公表され、しかも2024年の岸田前内閣でも『こども未来戦略』(『戦略』と略称)が出され、それに呼応して民間の「人口戦略会議」による『人口ビジョン2100 ー 安定的で、成長力のある「8000万人国家」へ 』(『ビジョン2100』と略称)が発表されたにもかかわらず、石破内閣時代の国会で、両者を素材にした10年後20年後を見据えた「少子化する高齢社会」や「人口減少社会」をめぐる与野党の論戦が十分になされたようには思われない。

2100年でも76歳で生存する可能性が高い

この6カ月で誕生した約34万人の赤ちゃんの大半が、2100年には75歳として生存する可能性は大きいし、そういう時代になったかという昭和団塊世代の感慨には深いものがある。なぜなら、すべての団塊世代は75歳を迎え、後期高齢者になったからである。そして、この34万人の赤ちゃんの大半が75歳になった時、新世紀22世紀が始まる。

そのようなマクロで長期的な戦略を立てて、これからの時代を現世代がどのように具体的に設計するか。それこそが国民の代表として国政を担う議員と称する人々の最大の課題であろう。

理論的知識を実際問題に応用

合計特殊出生率の漸減、年少人口率の低下、年少人口数の減少、高齢者の増加、高齢化率の上昇、日本社会の縮減、未婚率の上昇、単身者の増加などを総合した「少子化する高齢社会」の実証的研究を始めてからほぼ40年が経過した。この未曽有な社会現象の奥に何かが潜んでいるという思いで、関連する文献を読んで考える毎日が続いた。それはマートンの科学社会学での「自分らの理論的知識を実際問題に応用」したいからでもあった。

このためには長年使ってきた「少子化する高齢社会」を、個人からと社会システムからに分けて、個人からの視点には「粉末化」と「粉末社会」を用意して、社会システムの観点からは「縮減社会」を充てれば、それぞれで細かなテーマの絞り込みが可能になると考えるようになった。

「普遍主義」と「個別主義」

両方の概念を手掛かりにしながら、若い頃から学んできたパーソンズの「パターン変数」(pattern variables)の一翼をなす「普遍主義」(universalism)と「個別主義」(particularism)を使えば、少子化、粉末社会、縮減社会などの根本原因に触れることができるとの判断に至った。

これらの「普遍主義」と「個別主義」はともに価値指向(value-orientation)からの分類なので、これらの価値に裏打ちされた社会的行為が「空間」と「時間」に占める比重が高まると、そこには新しい社会現象が生みだされるからである。

この着眼により、人口データである「未婚率の上昇」並びに「単身者の増加」こそが、40年前からの新しい価値に裏づけられた行為がもたらした社会現象であるとの認識に辿りついた。

「結婚からの逃走」と「家族からの逃走」

ただし、この着眼をもう少し社会学的な文脈で理論化する試行錯誤の中で出会ったエバースタットがForeign Affairs Report No.12(2024)に発表した論文で使った「結婚からの逃走」(flight from marriage)と「家族からの逃走」(flight from family)という概念を使うことで、「普遍主義」と「個別主義」による「少子化」の根本原因の説明力が増すと確信した。ただし、『日本の子育て共同参画社会』ではここまでの思索ができていない。

「普遍主義的価値」としての「婚姻」の崩壊から少子化が始まった

この両概念を使うと、日本の高度成長期以降の50年間は、まずは「結婚からの逃走」という社会的行為が未婚率の上昇として社会現象データに表われ、離婚率も並行して漸増したことが説明しやすくなる。これらの土台にはともに、「個別主義的価値」の実現という性質が強いからである。

それは三世帯同居家族や両親と未婚の子どもからなる核家族をしっかりと維持するために、「普遍主義的価値」としての「婚姻率の高さ」を維持していたそれまでの時代とはもはや異質である。逆にそれから逸脱するという意味で、「結婚からの逃走」は子どもたちが未婚を貫くことによる「個別主義的価値」に裏づけられた行為と理解できるのである。

そして「未婚」=「単身化」が「普遍主義的価値」になった

50年前の高度成長期に獲得した「豊かさ」が日本にも「福祉国家」状態を与えたために、まがりなりにも「ゆりかごから墓場まで」が国民全体でも実感できる時代になった。

それにより、「老後は子どもの世話にならなくてすむ」という「普遍的価値」が各世代に浸透して、家族をめぐる選択肢が広がり、「結婚からの逃走」に加えて「家族からの逃走」もまた社会システム全体で共有されるに至ったと考えられる。

要するに「未婚」=「単身化」が、現代日本の「普遍主義的価値」の行為として社会的事実になったという社会診断に到達したのである。

「私化」が蔓延する社会システムの誕生

それにより日本では、文字通りライフスタイルにおいて「私化」(privatization)が蔓延する社会システムが形成され、今日まで続いている。

個人はその「私化」を基調として意識も行動様式も粉末化して、そしてその集合体である社会システムは次世代や次々世代が急減することによって「縮減社会」へと変貌してしまった。「結婚からの逃走」は社会関係の一つである「縁」や「絆」を国民レベルでも弱めてしまい、政府ですらも2021年に内閣府に孤独・孤立対策推進室を設置して、2023年5月31日には「孤独・孤立対策推進法」を成立させて、高齢期になり家族・友人がいない「孤老」への配慮を行うようになった。

しかし、そのような粉末化状態への対応だけでは「縮減する社会」はますます進行する。

「家族形成支援」施策

以上のような分析に基づけば「少子化の異次元」レベルの研究とは、人口減少により社会構造が収縮しつつ、社会関係資本の質的な劣化すなわち個人間の粉末化を同時に含みながら進行することを防ぐ方法の追究になる。

それは一言で要約すれば、「子育て支援」ではなく、「家族形成支援」に尽きる施策といえるであろう。

「未婚」が「普遍主義的価値」だと60年後に「福祉国家」は消失する

21世紀になりすでに25年が経過したが、「未婚」が「普遍主義的価値」のままだと2050年までの粉末化が進んだ「縮減社会」への対応はもはや困難である。

なぜなら、それでは「既婚」が「個別主義的価値」になるからであり、そのような社会システムでは二世代後の60年後には「福祉国家」は消失して、「社会解体」が始まるからである。

「縁なき衆生」国家からの脱却

個人レベルでの消費とサービスの享受を優先する「私化」は公的福祉サービスに敏感であり、「孤独死」対策には熱心かもしれないが、総人口が半減するのではむしろ全体としては「縁なき衆生」になりかねない。2050年までにそれらの福祉サービス縮小に対して、国家を筆頭に社会システム全体での対応の筆頭に「家族形成支援」を位置づけ、その取り組みを進めたい。

具体的には2025年の「少子化対策予算」7.3兆円の半分を、新しく形成される「家族」に振り向けることにより、10月からの新内閣には従来の「子育て支援」を乗り越える発想を精緻化して、その政策のすみやかな実行を提言したい。

【参照文献】

- Comte,A,1830-1842,Cours de philosophie positive,6tomes,=1911 Résumé par Rigolage, É,(=1928 石川三四郎訳『実証哲学 世界大思想全集26』(下)春秋社).

- Bourdieu,P.,1979,La distinction:critique social de judgement, Éditions de Minuit.(=2020 石井洋二郎訳『ディスタンクシオン1』[普及版] 藤原書店).

- Eberstadt,N.,2024, “The Age of Depopulation Surviving a World Gone Gray” Foreign Affairs Report No.12 Published on October 10, 2024.

- Jan de Vries,2008,The Industrious Revolution, Cambridge University Press.(=2021 吉田敦・東風谷太一訳『勤勉革命』筑摩書房).

- 金子勇,2016,『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房.

- 国立社会保障・人口問題研究所,2024,『日本の世帯数の将来推計』(4月12日発表).

- 森嶋通夫,1990,『なぜ日本は没落するか』岩波書店.

- Parsons,T.,1951,The Social System, The Free Press.(=1974佐藤勉訳『社会体系論』青木書店).

- 総務省統計局,2024,『社会生活統計指標 都道府県の指標2024』同統計局.

- Streeck,W.,2016,How Will Capitalism End?Essays on a Falling System, Verso.(=2017 村澤真保呂・信友建志訳『資本主義はどう終わるのか』河出書房新社).

【関連記事】

・時代解明の「縁、運、根」の社会学:問題意識と方法

・『コミュニティの社会理論』の「縁、運、根」

・『高齢化の社会設計』の「縁、運、根」

・『都市高齢社会と地域福祉』の「縁、運、根」

・『マクロ社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会・何がどう変わるか』の「縁、運、根」

・『地域福祉社会学』の「縁、運、根」

・『高齢社会とあなた』の「縁、運、根」

・『社会学的創造力』の「縁、運、根」

・『都市の少子社会』の「縁、運、根」

・『高田保馬リカバリー』の「縁、運、根」

・『社会学評論「還暦社会」特集号』の「縁、運、根」

・『社会調査から見た少子高齢社会』の「縁、運、根」

・『少子化する高齢社会』の「縁、運、根」

・『格差不安時代のコミュニティ社会学』の「縁、運、根」

・二つの「社会学講座」と『社会分析』の「縁、運、根」

・『吉田正 ミネルヴァ日本評伝選』の「縁、運、根」

・『高齢者の生活保障 放送大学』の「縁、運、根」

・『コミュニティの創造的探求』の「縁、運、根」

・『環境問題の知識社会学』の「縁、運、根」

・『「時代診断」の社会学』の「縁、運、根」

・『日本のアクティブエイジング』の「縁、運、根」

・『「成熟社会」を解読する』の「縁、運、根」

・『「地方創生と消滅」の社会学』の「縁、運、根」