過渡期を含めて未来社会(特に未来経済)を構成するであろう経済組織について、中小企業、大企業、協同組合の順にみていこう。

中小企業

未来の経済構造の骨格を描こうとする本研究シリーズで、なぜ中小企業を論ずるのか。

シリーズ⑧の図2・資本主義の構造で示したように中小企業は営利領域(Ⅲ)の一番外側に位置する。中小企業という概念自体が広いのだが、それを敢えて大、中、小に分ければ、大企業に近いところから外に向けて分布している。

図1 資本主義の構造:各主体の位置

出典:筆者作成、シリーズ⑧の図2を再掲

一番、数の多いのは小企業であり、その具体的な存在形態は、独立自営業、家内工業(町工場)、小売店などであり、それらは中間領域(Ⅱ)と接するあたりに位置する。

中小企業の位置から次のように言うことができる。中小企業は事業を拡大してやがて大企業になる可能性がある。そうなると新陳代謝が進行する。つまりは、中小企業は可能性として明日の大企業である。中心部を維持するなら、その再生を保証することも必要である。ただし、そうなる確率は資本主義の成熟に伴って低下している。寡独・独占構造、つまり生産の社会化が完成に従って参入障壁は高くなる。

多くの中小企業は小企業のまま存在し、資本主義の浮き沈みに応じて自らのサイズを適当に調整しながら永く存在する。そうすることで人々の安定的な働き場所となるのである。それらは、個々には力の弱い資本だが、マスとして存在することで社会の安定装置になっている。

中小企業のうちの小企業群について述べよう。それらが領域ⅢとⅡの間に存在することによって、利潤原理という“モーレツ”が社会全体に及ぶのを防いでいるとも言える。いわば、緩衝地帯を形成している。このクッションのお陰で利潤原理と中間組織との間に直接衝突が起きにくい。つまり、全体としての社会の安定が図られている。

少し飛躍して言えば、中間組織は、この層で、資本主義の利潤一辺倒から守られている。既に述べたように世界の先進国で中間組織の拡大が確認されている。それはⅢとⅡの逆方向への縮小の結果(シリーズ⑧)でもあるが、未来の足音かもしれない。

中小企業の範囲は広いので、その性格づけは、中小企業のどのあたりに注目するかによって異なる。小経営に注目すると次のようになる。

典型的なのは中小零細企業の社長です。彼らは資本家そのものですが、サラリーマンよりも苦しんでいる人が多いと思います。中小零細企業の場合には、社長自身が資金繰りなどで追い詰められています。労働者を過酷に働かせる以上に自分にも過酷に鞭を打っているという意味では「搾取される資本家」状態です。資本家と労働者というように単純に割り切れないことが物事を複雑にしています。

(中野雅至、『日本資本主義の正体』、幻冬舎、2015年、p.168)。

第4楽章と中小企業

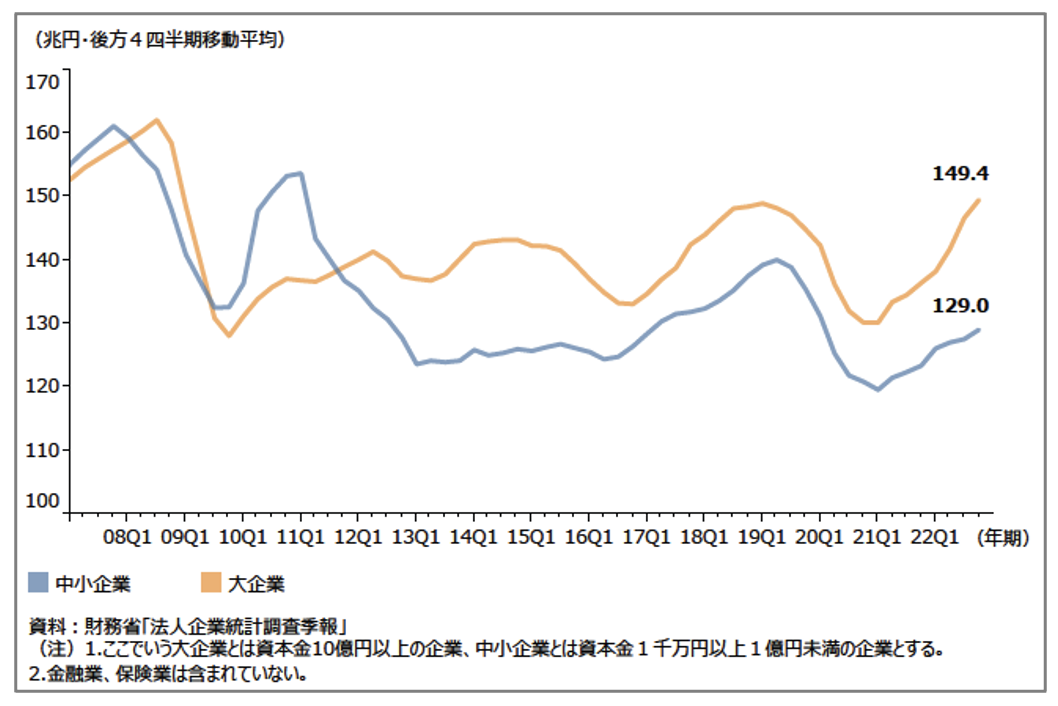

日本で見る限り、中小企業の状態は第4楽章に入って悪化している。『中小企業白書』の2023年版は大企業と中小企業に分けてみた時の売上高の推移を示している(図2)。2011年が終わる頃から2013年にかけて、中小企業の売り上げは急減する。そして大企業との位置が逆転した。現在では20兆円の差がある。

図2 企業規模別に見た、売上高の推移

出典:2023年版『中小企業白書』、図1-1-6図

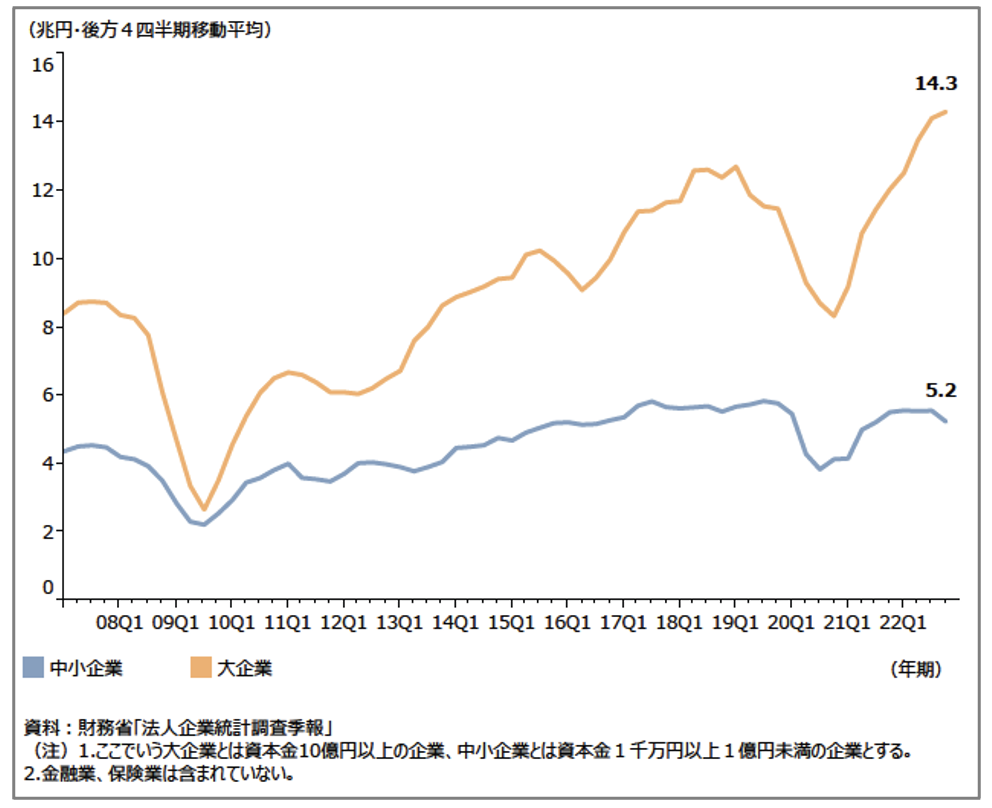

経常利益をみたのが図3である。2008年のリーマンショックで2本の線はともに大きく下がる。2020~2021年のコロナ禍でも同様だが、2本の線はいわゆる“ワニのクチ”だ。大企業の利益回復は明瞭である。2023年になってから新聞紙上が“史上最高益”の見出しで賑わっている。

図3 企業規模別に見た、経常利益の推移

出典:2023年版『中小企業白書』、図1-1-8図)

中小企業は他にも問題を抱えている。一つは、農業と同様だが、経営者の高齢化、そして人材不足である。

『白書』には経営者の年齢分布を示したグラフがあるが、そこには2000~2022年間で高齢化が進み、70~74歳の社長が階層別では一番多いという結果が示されている。人材不足については、多くの研究があるので省略するが、最近の注目点は外国人労働者である。これも農業と同様だが、家族労働+技能実習生でなんとか維持していた小経営の多くが休業・廃業の瀬戸際にある。

希望

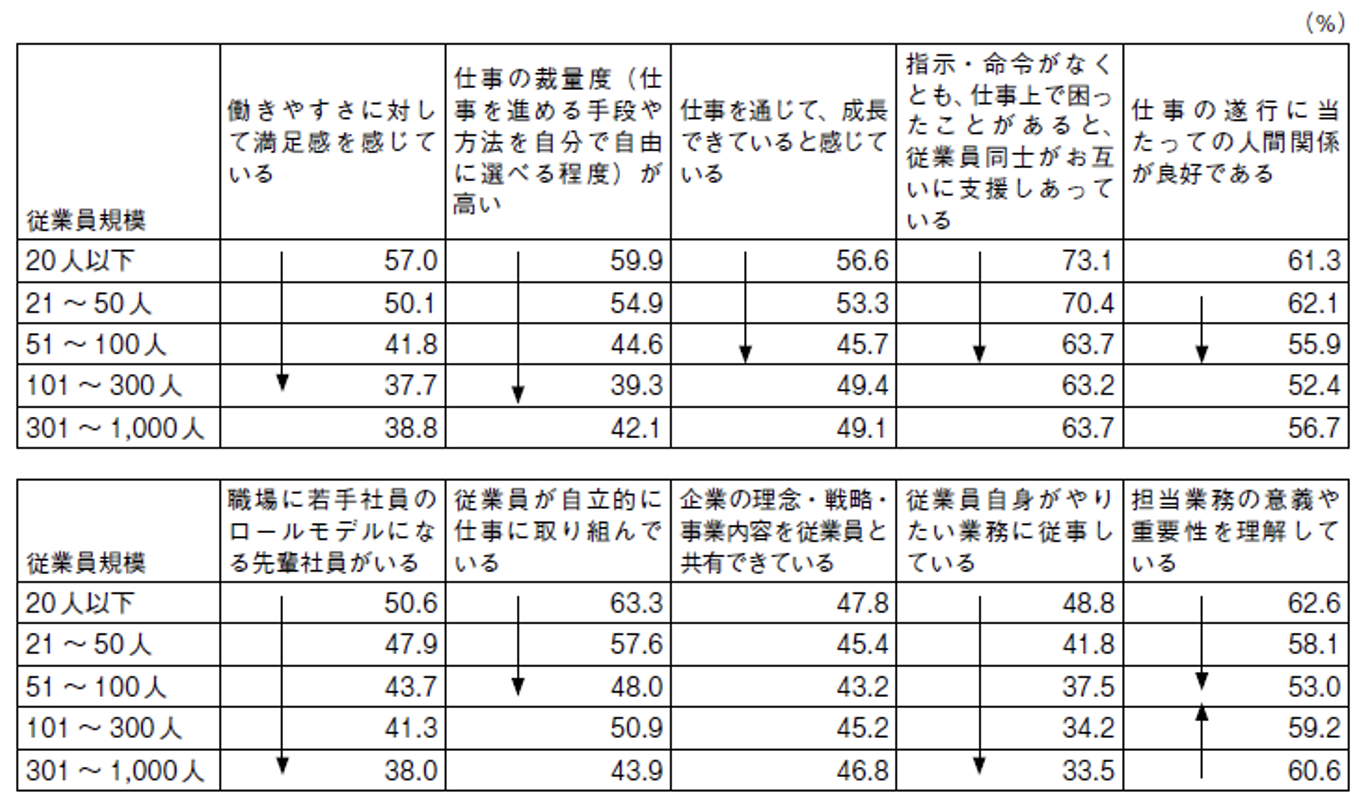

困難な状況にある中小企業を継続させようとするひとつの理由は、そこで働く人に希望があるからだ。『商工金融』(2023年7月号)に掲載された江口政宏の論文に示された表を紹介する注1)。

働き易さ、やり甲斐、社員の相互支援、人間関係、どれをとっても小企業の方が良好である。逆にいうと、日本の大企業はかなり働きづらくなっているようだ。

人類が存続したのは人々が労働したからである。だから未来社会でも労働は必要だ。ただし、奴隷労働であってはならないし、疎外された労働であってもならない。創造的で自主的な労働こそ、未来社会を創るのである。

現状の中小企業は存亡の危機にある。既に述べたように、後継者不足、そして会社の未来を支える中核人材の不足、そうした人材のリクルートの困難、そして最近では、原料等の高騰、物価高を製品価格に転嫁できない状況がつけ加わる。

中小企業の一人当たりの生産量に相当する実質労働生産性の伸び率は、大企業と遜色ない水準である一方、価格転嫁ができていないために、結果として労働生産性の伸び率が低迷している。(江口、p.11)

第4楽章に入って中小企業は苦戦している。未来社会の主役の一人として期待するなら、政策支援と自助努力による経営の高度化は欠かせない。

表1 社内で観察される社員の様子

出典:江口、p.49

大企業

後に示す“未来の絵”でも私達は大企業をまん中に描いている。それは、生産力という観点で、未来社会に必要だからである。また、すぐあとに述べる資本主義の光と影のうち、光を象徴するもののひとつは技術的イノベーションだが、当面(過渡期から未来社会の入口)その担い手となるのは大企業である。

それなら資本主義が続くのではと心配する読者もおられようが、それには及ばない。大企業も少しずつ変容している。

トヨタの会長は日本の会社を主に株主利益のために経営するのは、結果的に、雇用、研究、開発支出を犠牲にした短期的利益の追求になるから無責任であると説明した。(グリン、p.79)注2)

生産の社会化が極限まで進むと、その向うにあるものが、当の大企業の社長にも見えるようになるのかもしれない。

イノベーション

資本主義の長所を描くといって書かれたコルナイ・ヤノーシュの対象はイノベーションであった(『資本主義の本質について イノベーションと余剰経済』、溝端佐登史・堀林巧・林裕明・里上三保子訳、講談社学術文庫、2023年、原書は2014年)。

この本の最初の部分で世界の“革命的なイノベーション”の一覧表があるが「1つの事例を除いて、突破口となる革命的なイノベーションは社会主義で生じなかった」(前掲書、p.54)と述べている。

では資本主義の誰がそれを実行するのか。ここで企業家という資本家を一歩進めた概念が持ち出される。そしてこの企業家に資金を与えるのが銀行家ということになる。しかし、単なる拡大再生産でもそうだったように、そのための資金を見い出すのは困難だった。そこでウルトラCが登場する。それが銀行の信用創造であるというのだ。これがシュンペーターモデルである。

以来、信用創造は“打ち出の小づち”となり、極めて都合よく、理論でも実施でも使われた。これ以上言及しないが、信用創造のメカニズムには再考すべき点が多い注3)。廣田や村岡は、資本主義を特徴づける“先取り”現象の金融面の一現象ととらえている。こちらの方が理論的には合理性がある。信用創造論は、歯ドメがなく、結局、現在のMMTのような乱暴さにいきついてしまう。

話を元に戻そう。イノベーションの担い手は大企業か中小企業かという単純な問を立てれば、答えは大企業である。それは観察上、そうであった。もちろん例外を認めない訳ではない。カップヌードルの原型であるチキンラーメンは中小企業の家内工業で生まれた。

中小企業のイノベーションを認めつつも大企業に目をむけるのはいくつかの理由がある。

- イノベーションを生み出すまでのコストが大きい(ここでは新しい製品の開発、プロダクツ・イノベーションを念頭にしている)。

- イノベーションを起こすシステムがそろわない。

- 新しい市場の開拓にも相当なコストがかかる。スーパードライの市場開拓でどれ程のCM費が使われたか。中小企業にはできない。

- 新製品が売れ始めれば、そのための原料調達が必要になる。外部にネットワークを持たない中小企業はここで立ち止まらざるを得ない。

- 限られた人員では、イノベーションを支える企業組織が編成できない。

イノベーションにもいろいろある。新製品の開発ではなく既存製品の製作過程が革新される、いわゆるプロセスイノベーションもある。小さな工場で小さな部分的な発明がなされることも可能性としてはある。

イノベーションは組織と資金の揃った大企業で主に生じる。もちろん、IT分野で若者が突然に思いつくようなものもあるが、大方は大企業に帰属するし、イノベーションについての実証研究(多くはアメリカ)の対象もほとんどは大企業である。もっとも、この大企業の革新性も第3楽章の後半には怪しくなった。

中小企業のイノベーション

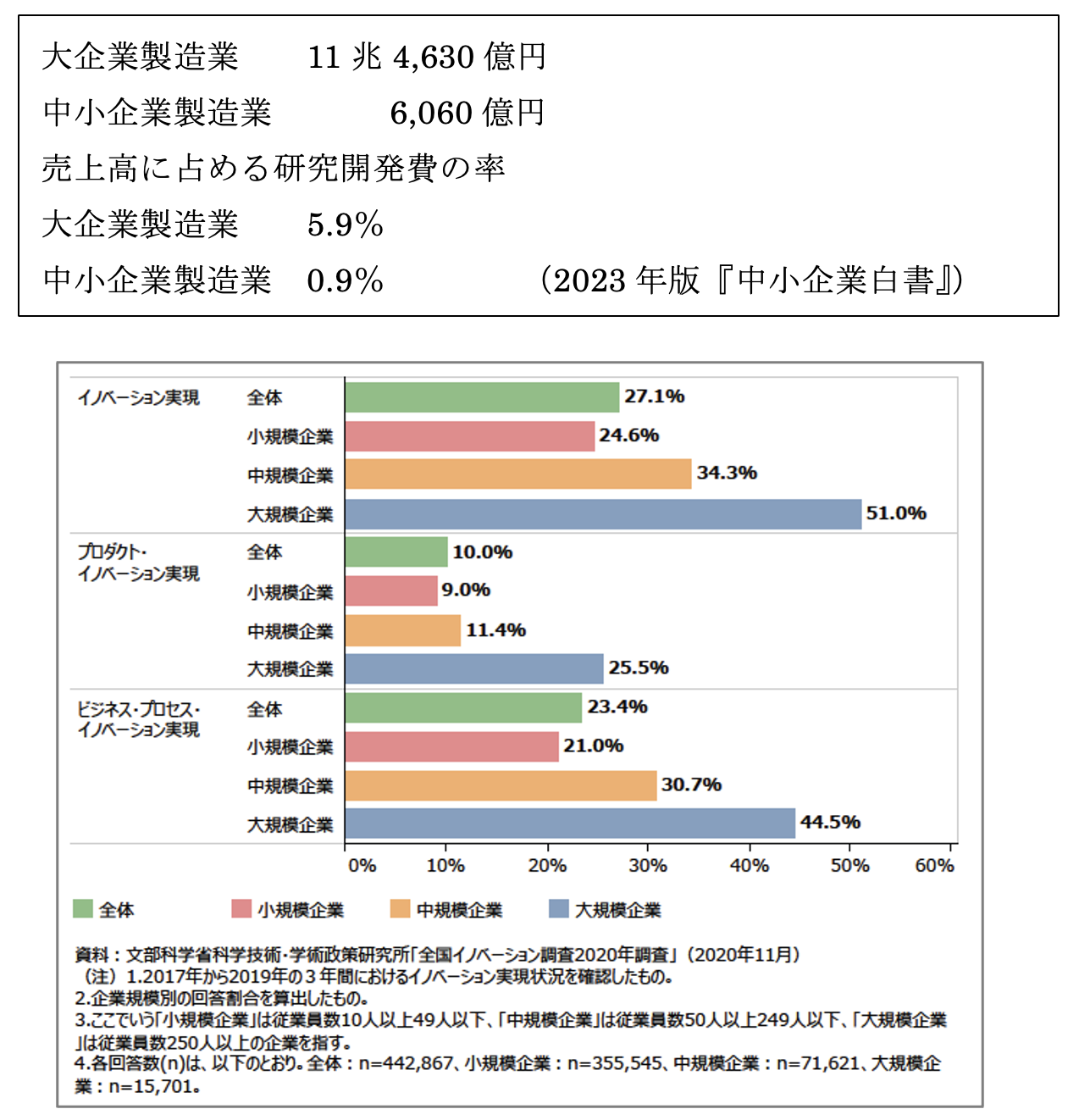

毎年の『中小企業白書』には大企業と比較した中小企業のイノベーションの実態が示されている。

当然だが中小企業の研究開発費は少ない。

図4 従業員規模別に見た、イノベーション実現状況

出典:2023年版『中小企業白書』、図1-4-3図)

中小企業のイノベーションの課題をみると、研究開発分野での人材不足(86.7%、大きいと、やや大きいの合計)、資金不足(49.8%)、情報不足(63.8%)である。製品の販売に関しては、人材不足(86%)、資金不足(49.9%)、情報不足(61.8%)だ。

イノベーションが企業の成長の主要な原動力になることは中小企業自身も理解している(70%の認識)が、実際に取り組んでいる企業は少ない。

中小企業が未来社会の期待の星であることは間違いないが、現状ではイノベーションの担い手は大企業である。中小企業がここで存在感を増すためには、後に述べるような企業間の連携と、政策的な支援が必要である。

中小企業組合

Ⅲ領域の外側に位置する中小企業が組合員となってつくるのが中小企業組合である。それは非営利組織であるからⅡの中間領域に位置する。しかし、組合の数は2020年3月でピーク時から40%も減った。

中小企業組合は“営利がつくる協同”であり未来に向けて期待を抱かせる存在だが、現状では、様々な問題があって減少している。

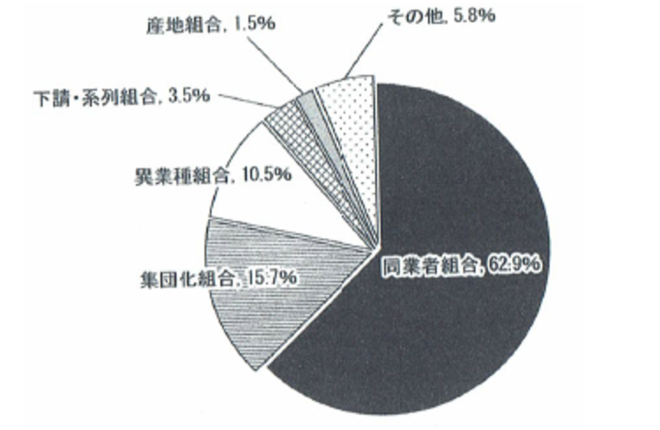

中小企業組合には様々な型がある。全体の9割近くが事業協同組合である。その目的。

個々では対応できない課題に対して、相互扶助精神に基づき協同して事業を行う、・・・中小企業の経営上の諸問題を解決し、・・・経済的地位の向上を目指す。(筒井徹、『中小企業組合の新たな挑戦:中小企業組合の実態と今日的意義』、商工総合研究所、2022年、p.19)。

事業協同組合もいくつかの型に分類できる。前掲書のグラフをみてみよう。この中で注目するのが、異業種組合である。1988年に通称、「融合化法」が制定された。それらでは、中小企業の企業サイズの小さいことを問題視して、連携推進で大きくする。いわゆる量的対策が中心だった。「融合化法」は、新分野の開発には異業種の連携が有効という観点から成立した。当時は、第3次ベンチャーブームにあった。しかし掛け声の割には新分野は開けなかったので、既存の中小企業の異分野連携が注目されたのである。

図5 事業協同組合の形態(N=3,261)

出典:筒井、p.22)

中小企業の連携運動はコロナ禍もあって、組合、組合員数ともに第4楽章に入って伸び悩んでいる注4)。

未来の主役

既に述べたように第4楽章に入ってからの中小企業の状況はよくない。

中小企業学会の元会長の寺岡寛は言う。

現在、小さな企業に関して、明るい展望を持って語られていない。それは「小ささ」の経済的・社会的存在理由が積極的に語られていないからである。(寺岡寛、『小さな企業の大きな物語』、信山社、2019年、p.141)

キーワードのひとつは分権的・分散的システムである。地方創生が言われて時が流れたが、そのスローガンは、資本主義の集権的・集中システムへの対抗軸の構築であった。その主役の一人は中小企業である。“まち・ひと・しごと”の仕事つくり出すからだ。しかし、それは単独の企業では難しく。分権的・分散的システムは、小さな企業体のネットワークの構築が前提である。

地方創生運動の評価については保留しておくとして、それが中小企業に新たな存在意義を附与したことは評価しなければならない注5)。

私達は、もう一行、中小企業の存在意義を書き加えたい。それは、大きすぎて抽象的だが、未来の主役の可能性というものだ。寺岡の主張「小さな企業には、小さな企業なりの豊かな未来がある」(寺岡、前掲書、p.161)に共感する。

協同組合

資本主義でない社会が来るとしたら? 現存する経済組織で、その未来の構築に貢献できそうなもののひとつに協同組合がある。

「終焉論」を概観したところで述べたが、論者の多くは将来型を示すことを回避している。しかし、また論者は、未来社会では人々や組織が競争に血道をあげるのではなく、協調し協同して生きていくだろうと考えているようだ。

ここでは、資本主義社会の中になぜ協同組合が存在するのか、できるのか、から論を進めたい。

神戸の町で、“さん”づけで呼ばれている経済組織がある。それは、コープ神戸だ。賀川豊彦という先人が多くの人々の共感と協力を得て、1920年に設立した神戸購買組合が原点にある。流通業界に限定してのことだが、コープと呼ばれる組織は資本主義社会を生き延びただけでなく、成長し勢力を拡大して日本各地で活動している。

賀川豊彦の時代、それは資本主義の第一楽章の末期で、資本主義のブラックな面があちこちに噴出していた。だから、この時期にアンチテーゼとしての協同組合に人々の支持が集まった。協同組合の本家であるイギリスでも、1840年代に同じような状況があった。それが、よく知られているロッチデールの物語である。

資本主義が“隣の美人”を意識して意図的に化粧をし始める。いわゆる福祉国家が始まっても、貧しい人々、弱き人々に限界はあるものの手が差し伸べられるようになっても、協同組合は伸長を続けた。

協同組合と理念を共有していた社会主義が1989~91年に崩れてしまっても、協同組合は生き続けている。なぜか?

その理由は、

- 資本主義に不完全な部分がある。それは物質的にであるが大きな繁栄を作り出すも、その恩恵が届かない部分も残る。

- 社会の安定装置として必要。このことは、協同組合の税率が低く設定されていることに象徴的されている注6)。

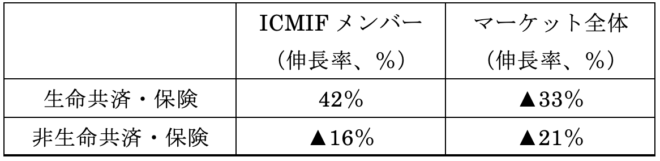

- 今日では最も強調されるべきだが、資本主義の害悪が人々レベルに及んで来るのを防ぐ防波堤になる。例えば2008年のリーマンショックで保険契約金は激減するが、協同組合である共済組合ではさほどではなかった。これは、ICMIFという共済協同組合の世界組織が統計で確認している注7)。

- 利潤原理でなくても、分野によっては事業をやっていける。このことを協同組合の存在そのものが示している。利潤原理でないので、様々な社会問題に、そして環境問題にも取り組みやすい。株式会社なら“余計なことをしないで、もっと配当を”という株主の声があがるところだが、協同組合では組合員の理解と合意が形成されやすい。

- 人々がバラバラになる、いわゆる粉末社会にある程度まで対抗しうる。うまくいっているかどうかはともかく、絆や連体は協同組合の看板だ。

協同購入から個別配送が主流となり、絆はやや後退しているが、それは社会全体の粉末化が進んだことの繁栄だ。

シリーズの⑧の図2で示したように資本主義といっても、すべてが利潤原理に支配されているのではなく、公共領域も中間領域もある。協同組合は中間領域に位置を占め、それなりの存在感を保っている。

問題点

協同組合の現状を礼賛しているのではない。コープとスーパーはどこが違う? 保険と共済は同じではないか? そういう声は多く聞かれる。資本主義という荒波の立つ大海に船を浮かべているのだから、あれこれの資本主義的手法を使わざるを得ないのは理解できる。他方で多くの協同組合が、“くみあい”らしさを示そうと様々な努力をしているのもわかる注8)。

しかし、最近の様子をみると、明らかに組合員の協同意識は低下している。組合員間の連帯も緩んでいる。これは否定しがたい。産業革命で経済は繁栄したが、文化的には後退した。人々の連携が薄くなったからだ。ポランニーはウィリアム・ブレイクの詩から「「悪魔のひき臼」(Satanic Mill)によって人間を浮浪する群衆にひき砕いた」を引用している。金子勇が強調する粉末状況である。

現代人は強い拘束を好まない。これも事実だ。歴史的にはせっかく手に入れた“自由”なのだから、それを危険に晒すようなことはしない。このことと、一人では生きられないという普遍的事実の間にあるのは“ゆるいつながり”だ。それをどう創り出せるか。協同組合の未来に向けた課題である。

■

未来は現在の続きであるから、構想は現状の分析から始めなければならない。本シリーズでは、現状を“衰退”をキーワードとして見てきた。では、衰退の根本原因はなにか? 各分野・各組織でみられる衰退に共通の原因は何かについて、原理論的に考えてみよう。

Raulhudson1986/iStock

資本主義の弁証法

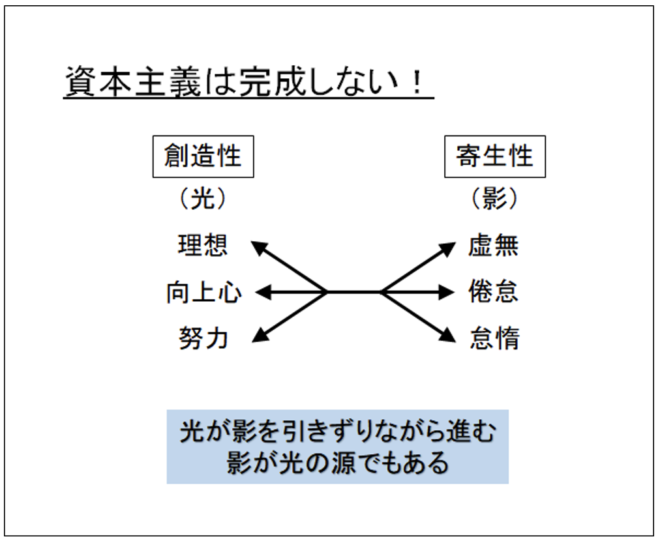

資本主義はふたつの魂を持つ二元的な世界である。二元とは、創造性と寄生性である(図6)。

図6 創造性と寄生性の概念図

筆者作成

創造性は光の面である。理想を持ち、常に向上心がある。ひとつの目標を達成するとまた次に向かって努力する。ここには希望がある。大学の新入生、企業を始めた人、サラリーマンでも第一希望の就職先を得た人々を見れば良い。司馬遼太郎の描く『坂の上の雲』を見続ける人々である。資本主義の初期には、こうした向上心には多くの場合、禁欲主義が伴った。資本を蓄積するには消費が過大になってはならないからである。これが、M.ウェーバーが発見した「資本主義の精神」である。

逆の極には寄生性がある。こちらは影の面である。希望や理想に代わって虚無があり、努力の代わりに怠惰があり、向上心の代わりに倦怠がある。寄生性には弱点がある。それだけでは長期に持たないのである。そこで生き延びるための方法が必然的に選ばれる。それは、明るくて創造的なものに寄生することである。

それぞれの国のそれぞれの時代の資本主義は、この両極を左右の終点とする線上のどこかに位置する。一般的に言えば、資本主義の成長とともに寄生性にシフトする。そして停滞に向かう。寄生の極に近づいた時に停滞がやってくる。停滞の程度がどのくらいになるかは寄生する資源をどれだけもっているかに依存する。イギリス経済が創造性を失ってから“イギリス病”が発現するまでに少なくとも半世紀以上を要したのに、日本病はすぐに現れた。それは蓄積の違いである。

寄生性

寄生性についてもう少し述べよう。それには様々なレベルがある。外面的にわかり易いのは、ある国が他の国に寄生するというもので、典型的には宗主国と植民地の関係である。国内的なレベルでは、工業が農業に寄生する(労働力の供給源として)、工業の内部で大企業が中小企業を下請けにして寄生する等である。

現代の寄生性は複雑であり、当該組織の立場、位置関係だけでは規定できない。大企業や官僚制の中にも創造的な部分はあるし、零細企業の中にも寄生的な部分はある。

寄生性は文化面にも現れる。バブル経済は短期間で収益を得ようとする心情が支えた。本来、創造的であるべき若者からパラサイト・シングルが生まれ、子育ては損と割り切る夫婦が増える。創造は苦であり寄生は楽であるから富の蓄積とともに寄生性が増大する。ウェーバーの言う、心情なき享楽人が多くなる。

しかし誰の目にも明らかなようにこれには限界がある。誰もが創造性を失ったら社会は過去の財産を食い潰していくより他にない。

衰弱の根源

本シリーズでは、衰弱が様々なところに発現しているのを見てきた。資本主義の全体量からみれば、微量でまだ発生もしていない“創業”に過大な期待をする。概念が曖昧で、像が定着しないうちに“ベンチャー企業”を持ち上げる。それらは、創造性を持ちつつも、政策的支援や補助金を過度に期待するという寄生性も併せ持つ。こういった“微量”に期待を寄せ、寄りかかっていくのは、まさに資本主義本体の衰弱を示している。

既にみたように、資本主義の中核であるべき大企業にも衰弱は見て取れる。創造性の原点である製造業でも不正・不祥事の頻発だ。粉飾決算等の企業倫理の破綻を示す事件は数えきれない。人にやさしくない企業(ブラック企業)は、明るみに出ないことが多く、実は無数にあると思われる。環境破壊も横行している。

ごく最近の事件。大企業とはいえないが、中古車販売業者が道路サイドに陳列する車を見せるために街路樹に除草剤を散布した。大手の損害保険会社が関係し、金融庁が立ち入り検査に及んでいる。

東芝や日産の事件をみれば経営者に倫理は育っていないと言わざるを得ない。偽装事件は、建築業、食品加工業など多くの分野で毎年、報告されている。

サービス業、金融業でも同様だ。東京オリンピックをめぐる電通の談合、スルガ銀行の不正など限りない。

しかし、このドロ沼状況に希望もある。それは図に示した光と影の間に弁証法的な関係があり、その絡み合いが歴史を作っていく、これも事実なのである。企業ぐるみと見えても、その中に一筋の光明があり、そこから改革が進む。資本主義は多くの自浄作用を示してきた。しかし、それも限界のようである。

不良追放政策の誤り

非効率から脱しようという運動は非効率の現状認識から生まれるし、不良債権からの脱出志向は不良債権を認識した状況から生じる。つまり、蓮の花は泥の沼から生長するわけだ。

創造性と寄生性の共存こそ資本主義を粘り強く力強くしたものだ。小泉政権から続く今日の「新しい資本主義」のブレーン達も、かつての社会主義のリーダー達もこれを見抜けなかったのである。彼らは一直線に美しい世界をめざそうとする。だから時として暴力的になる。蓮池の泥をさらいにかかるのは、まさに理想主義者の所業だが、それでは蓮の花は咲かないのである。

不良なものは美しい資本主義の崇拝者には我慢のならないものだから、当然、これを排除しようとする。

日本の金融界では山一證券や北海道拓殖銀行がいわば金融街の不良だった。彼らが品行方正でなかったことは事実だが、最後の山一の社長が涙声で訴えたように“社員は悪くない”し、汚染されていたのは業界の大部分でもあった。2008年の一件もリーマン・ブラザーズだけの問題ではなかった。

“生贄”が必要とばかりに不良追放が横行し、そのたびに金融庁という官庁の権力は強化された。

資本主義の内的構造の考察がないまま、“改良”だけを主張するのは危険である。新自由主義のイデオロギーが優勢となると、その危険度はさらに高まる。

政策遂行者達は、市場を整備して完全なものに近づければ市場の持つ自浄作用、不効率なものを排除する作用が働くと考える。この前提には、現状が汚れ、かつ非効率であるという認識がある。小泉政権の当時は都合の良いことに“不良債権”とか“非効率経済”という言葉が流行していた。不良といわれて、その改善・改良をしないものはいないから、不良債権処理は市場原理主義の政策として誰にも反対されることなく推進されることになった。

しかし、この純化思想には問題があった。根底にある資本主義の理解があまりに単純・平面的なのである。

資本主義は人間の欲望をエネルギー源とする経済だ。欲望は無制限であり無秩序だから、これに基づいていて、かつ調和する社会は描きにくい。唯一の例外は、“アダム・スミスの世界”だが、それには個々の欲望が衝突しても、それが“見えざる手”で調和に導かれることが必要だ。しかし、そうなるには個々の人間の完成、他人に同情を持ち得るような人格形成が前提である。これは、おそらく教育の問題でもあるが、日本の現状は調和より無秩序に傾斜している。

マルクスの描くように、資本主義がある階級が他の階級を搾取する社会だとしたら、美しさや調和を見出すのはさらに難しい。人が社会を形成して生きていくのに、社会のどこかに貧困を前提にし、その上に立ってしか繫栄できないのなら、それは永続的調和ではあり得ない。

現在の問題

日本経済の現状をみると、もはや光と影、創造性と寄生性の弁証法が働かなくなったように見える。いつまで待っても蓮の沼から花芽が出て来ないのである。そうこうしているうちに、状況は影の側に一方的に傾いているようだ。これではシュトレークのいう、過渡期もやって来ないかもしれない。

(次回につづく)

■

注1)江口政宏、「中小企業の組織運営・人事政策と企業業績の関連」(『商工金融』、2023年)。

この調査にはコメントが必要だ。労働政策研究・研修機構(JILPT)の「人手不足等をめぐる現状と働き方に関する調査」(2019年)が基になっている。サンプル数は次のようだ。

大企業と小企業の質的な差のためにサンプル集団に質的な差があるかもしれない。小企業は家族経営が多い。ここでは、ここに溶け込めた人は働き続けるが、そうでない人は早期に辞めるケースが多い。露骨な言い方だが、家族が主要なポストを占め、そうでない人はいわば使用人という見えない壁がある。確かにアットホームではあるが、職場の閉鎖性は否定できない。大企業は、ここからは比較的開放されている。ただ、不適合はある。あるが小企業のように簡単には辞めない。それは給料が高いからである。人間関係で多少つかれても、他に移るという選択はなかなかない。

ということは、小企業では辞めた人は含まれず、大企業ではそうでない。この集団の違いを考慮にいれないとミスリーディングになる。表に示された傾向は事実だが、小企業にも住み心地の悪さはあるにはある。

注2)アンドルー・グリン、『狂奔する資本主義』、ダイヤモンド社、2007年。

注3)浜田(濱田)康行、『金融の原理』(前掲)の銀行の信用の章で信用創造論を批判している。

注4)設立年数をみると2000年代5.5%、2010年以降は1.6%である(筒井、前掲書、p.24)。

また、設立動機として“補助金”があるのも事実だ。グラフに集団化組合が示されている(全体の15.7%)が、これは“高度化資金”獲得のために組成されたものである。

注5)「小さな企業は、地域の経済、社会、文化がその事業体のなかに、混在する存在である」(寺岡、前掲書、p.178)。

このような名言を寺岡が記すことができるのは、経済学のみならず社会学の視点を有しているからである。この本の巻末に、略歴とともに、彼の著作の一覧がある。日本の社会科学者でこれ程の多くを著した他の人物といえば、本シリーズでもしばしば言及する金子勇くらいしか思いつかない。

注6)普通法人の法人税率が(資本金1億円超の法人、または年800万円超の部分)に対し23.20%であるのに対し、協同組合等の場合には15%(年800万円以下の部分)と19%(年800万円超)と低い税率が設定されている(※2022年4月以降に適用)。

注7)2007~2009年。つまりリーマンショック前後期間の保険契約高の伸び率は以下のようであった。

出典:ICMIFの2011年の総会資料

ICMIFメンバーの世界シェアは同年間で生命系19.9%→24.4%、非生命系24.6%→24.4%。2011年大会のスローガンは「It’s our time(我々の時代が来た)」だが、これは賀川豊彦が大学生協の前身である東京学生消費組合の10周年に寄せたメッセージを彷彿とさせる。

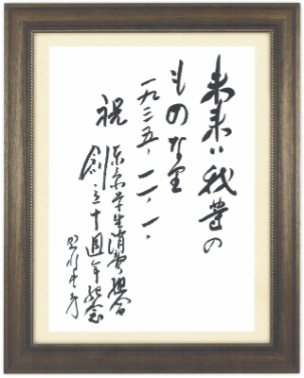

「未来は吾等のものなり」(1935年、稿末の写真参照)

協同組合については、多くの論者がいる。また、分野が農協、消費生活協同組合、共済組合、信用金庫・信用組合など広いため、多くの論文がある。とりあえずの一冊としては『協同組合の心を求めて』(監修関英昭、伊藤澄一編、一般社団法人日本共済協会、2016年)。ここには論者が自選した論文が広範囲に収録されている。濱田の論文も収録されている。

もう一冊。『協同組合論-ひと・絆・社会連帯を求めて』(庄司興吉、名和又介編、全国大学生活協同組合連合会、2013年)。この第1章を私(濱田)が担当している。協同組合の現代的意義を論じている。なお、第3章は賀川豊彦の孫である香川督明が執筆している。

この書は賀川が大学生協の前進組織に贈ったもので、現在は大学生協連の会長室に掲げられている。

注8)くみあいらしさは、関係学会の常設テーマである。2023年6月に開催された日本協同組合学会春季大会でも協同組合のアイデンティティが共通テーマになっている(大会の様子は『共済と保険』、日本共済協会発行、2023年10月号という月号に掲載されている)。

【関連記事】

・衰弱する資本主義①:スタートアップは救世主?

・衰弱する資本主義②:創業・IPO・ユニコーン

・衰弱する資本主義③:低いPBR

・衰弱する資本主義④:地方銀行の超低PBR

・衰弱する資本主義⑤:銀行の未来

・衰弱する資本主義⑥:実物経済と金融経済

・衰弱する資本主義⑦:銀行と証券の融合

・衰弱する資本主義⑧:資本主義の構図

・衰弱する資本主義⑨:未来の中央銀行

・衰弱する資本主義⑩:資本主義の時期区分

・衰弱する資本主義⑪:資本主義の時期区分(その2)

・衰弱する資本主義⑫:資本主義の時期区分(その3)