den-belitsky/iStock

未来の物語

ラワースは、20世紀の物語と対照させることで未来の物語を構想する。その一環として、主な制度や登場人物の未来の役割を想定している。

私達もこの手法を使う。プレーヤーとしての中小企業・大企業・協同組合については前回で述べているので、ここでは主要な制度について簡単に触れることにしよう。

(前回:衰弱する資本主義⑬:未来へ(1))

国家

21世紀の経済の物語では、国家の役割は再検討しなくてはいけない。例えば、戯曲の映画版に喩えてみるなら、映画版での国家は、家計とコモンズと市場を支える経済のパートナー役として、アカデミー助演賞を全力で狙うべきだ。(ラワース、p.123)

ラワースのいう国家の役割とは、

- 公共財の提供。教育・医療、ハードとしての道路・交通。

- 家計の支援。育児休暇、高齢者介護。

- コモンズの活性化。コモンズを守る法律・制度の制定。

- 市場の力を利用して環境保護、労働者の保護など。

助演賞とは、ラワース流の巧みな表現だが、次のようにも言っている。市場やコモンズが手を出せない領域では、「国家も舞台の中央に歩み出ることがある。」(同上書、p.124)

助演賞はイノベーションについても期待されている。基幹技術は民間からが望ましいが、それを普及する技術、たとえばスマートフォンをスマートにするイノベーション(GPSとかマイクロチップなど)はアメリカ政府の出資による研究から生まれた。

しかし、こういう方向で話を進めると、国家は徐々に大きくなっていく。そこで、ラワースは歯止めを掛ける。それが民主主義だという。この主張には賛成したいのだが、日本の現状を考えるとやや悲観的になる。

なお、助演賞を期待するのは、国内的側面だ。対外的には、主に政治的な国家になるが、外交の主演は国家であり続ける。

市場

先にも述べたが、人類は市場・マーケット以上に優れた調整機構をまだ知らない。だから市場は機能し続ける。株式市場と金融市場は資本主義の二大市場だが、これらは修正・修復の上、機能を整理して、つまり国家の介入を排除し、投機を取引の潤滑油の程度に抑制して、維持されることになる。

「市場が効率性に並外れて優れていることはまちがいなく、市場抜きで経済を運営しようとしたら、供給不足と長蛇の列を招くのがおちだ。」(ラワース、前掲書、p.118)。

こういっても、私達もそうだが、ラワースは市場万能を主張しているのではない。市場では取り扱えないものが多い。私達が積極的に残すと主張している株式市場や金融市場は、物品のひとつである貨幣の市場である。限定品の市場でさえ、それが機能するためには、法律、規制、慣習が必要である。それらを人々が知っておくということは、学習するということであり、それを理解するだけの教育を受けているということである。ラワースのいうように自由な市場とは幻想であり、ポランニーのいうように市場も社会の中にうまくはまっているのである。

実のところ、労働市場でも商品市場でも、自由市場というものは決して存在しなかった。(K.ポランニー、『大転換』野口健彦、栖原学訳、東洋経済新聞社、2009年)(引用はスティグリッツの序文から)

ポランニーの頭の中では、市場と国家はセットであった。課題は、やや遠い将来の課題だが、生産手段の私的所有が止揚されたとき、国家と市場の役割がどう変化するかである。

第三の柱

インド準備銀行の総裁も歴任したラグラム・ラジャンの思想には、シリーズ⑧の図2と共通するものがある。

彼は、資本主義社会は三つの柱(市場・国家・コミュニティ)で構成されており、この三本の柱の均衡・調和の大切さを説く。どれが強すぎても、弱すぎても不具合が生じるというのである。

三本柱は、私達の図でいう、Ⅲ・資本主義営利企業、I・国家、Ⅱ・中間領域と共通している。ラジャンのコミュニティは、人々のレベルを念頭においているから、広い範囲を含むが、私達は経済組織に視点を置くので、異相のズレはあるが、未来社会に向けてこの三本目に注目している点は同じように見える。

Ⅲ領域・市場の暴走を、止める装置としてⅡの中間組織の役割をみるが、ラジャンもコミュニティがその役割を果たすとする。

ラジャンの見解で注目すべきは国家の役割について、コミュニティ間の“橋”を強調する視点だ。

国家は全国市場を実現するためにコミュニティ間に橋を架ける。文字通りコミュニティ同士をつなぐ物理的インフラや通信インフラを建設するのはもちろん、国内法でモノや人のフローを開放しておくのも橋のひとつだ。(ラグラム・ラジャン、『第三の支柱-コミュニティ再生の経済学』、月谷真紀訳、みすず書房、2021年。p.358。原著は2019年)

コミュニティは、何を共通目標にするにせよ、人の集団であるから、そこにリーダーは必要である。これはパーソンズ・金子がしばしば主張するL(リーダーシップ)である。

数多くのコミュニティが存在するなら、必要なのは調整機能である。それを国家の役割とする見解は妥当である。これは、いかにも穏やかな国家でもある。ラジャンは近代の歴史の中で、国家がコミュニティの権限を奪い肥大化してきたことを批判している。だから、三本の柱の一本が国家であることは認めるが、それは他の二本と同等の、決して大きくない国家である。

フリードマンの国家

かのフリードマンは次のように言う。

自由市場が存在するからと言って、けっして政府が不要になるわけではない。それどころか、『ゲームのルール』を決める議論の場として、また決められたルールを解釈し施行する審判役として、政府は必要不可欠である(p.49)(ミルトン・フリードマン、『資本主義と自由』、村井章子訳、日経BP社、2008年、原著は1962年)

次のようにも言っている。

自発的な交換を通じた経済活動では、政府がそのための下地を整えることが前提となる。具体的には、法と秩序を維持し個人を他者の強制から保護する、自発的に結ばれた契約が履行される環境を整える、財産権を明確に定義し解釈し行使を保証する、通貨制度の枠組みを用意することが、政府の役割となる。(同上書、p.71)

フリードマンが掲げた、このような仕事は小さな政府の範囲で充分可能である。だから小さな政府という新自由主義のスローガンは未来社会にも引き継がれる。小さな官僚機構も同様だ。

「筋の通った自由主義者は、けっして無政府主義者ではない。」(同上書、p.85)と自分の立場を宣言したあとで「政府の役割には制限を設けるべきで、現在アメリカで連邦や州政府がやっている事業の多くはやめるべきである。」と本領を発揮する。

彼は14項目を列挙している(p.85~86)。これは1960年代の話だから、現在ではこの禁止リストに付け加えるものは、おそらくかなり多いだろう。日本でも状況は同じだ。そうでなければ、かくもひどい財政状況には、また手のつけられないような官僚天国にもならなかったはずだ。

国家も市場も将来に残すとなると両者の関係が問題になる。やや抽象的だが、西部忠は次のように述べている。

目指すべきは市場なきコミュニティではなく、コミュニティに媒介された市場であり、非資本主義的市場経済である。そこには、リベラリズムの要素もコミュニタリアニズムの要素もあるが、キャピタリズムやソーシャリズムの要素も多かれ少なかれ見いだしうるであろう。そうした制度的多様性を重視したいと考えている。(西部忠、『資本主義はどこに向かうのか』、NHKブックス、2011年。p.253)

ドラッガーの国家

ついでに、ドラッガーの国家についてみておく。ドラッガー研究者、春日賢は次のようにまとめている。

かくてドラッガーは、第二次世界大戦後の教訓から、政府活動を次のように大まかに理解できるとする。

① 政府のみが実施しうる活動がある。国防と軍備であり、法と秩序と正義の確保である。

② 政府は、参加者全員を平等にしたがわせるルールを設定しうる存在である。ビジネスであれば、正直者が行えて、不正者は締め出される明確なルールを設定することで、参加者全員の利益を実現するのである。

③ 政府が事を行えばすべてが倫理道徳となってしまい、廃止することが困難となる。したがって政府活動は、短めに存続期間を設定して達成すべき成果を明示し、達成できない場合には即座に廃止するなど、あくまでも一時的なものとして組織する必要がある。

④ 非政府組織でも行えることは、政府が行うべきではない。その場合、政府は基準の設定者に徹し、民営化や民間委託すべきである。

(春日賢、『ドラッカー研究-思索の展開と焦点-』、文眞堂、2022年。p.140)

ドラッガーの国家も控え目であることがわかる。

政府は救済者として、何でもできると信じられていたのである。(同上書、p.125)

しかし、実際にはそうではなかった。歳入という限界に直面する。いわゆる「租税国家の危機」(シュンペーターの本のタイトル)だが、これが国債の事実上の中央銀行引き受けによって突破され、財政危機は歯ドメを失う。

そして、現代では、中央銀行は国家と一体であるとし、通貨は自由に発行できるという理論に至る。自由というものは、ハイエクの言う自由、すなわち“誰でも発行できる”のではなく、国家が独占的にという意味である。

低成長

これまで資本主義の衰退現象を様々な領域で見てきたが、それを総体として示しているのは低成長である。そして資本主義である限り、主役は企業(主に大企業)であるから、低成長とは低利潤率である。

まず、ピケティの掲げる表(ピケティ、前掲書、p.182、表5-1)をみてみよう。1970~2010年の平均だが、成長率は各国でバラついている。ピケティが強調しているのは、1人当り国民所得成長率が国民所得成長率より低いことだ。

前の期間と比べれば、どの国も低成長だが、1人当りとなるともっと低い。つまり人々は相対的に豊かになっていない。だが、貯蓄は高い比率だ。主に富裕層の貯蓄だが、それが投資に回らず、株式や土地に向かい、それらの価値上昇で再び富裕層の貯蓄が増える。企業の資金も投資には回らず、内部留保になる。全体としてみると投資するより貯蓄する方が多いのだから、つまりは成長はしない。なぜ投資しないかといえば、投資しても利潤があがらない、つまり低利潤なのだ。

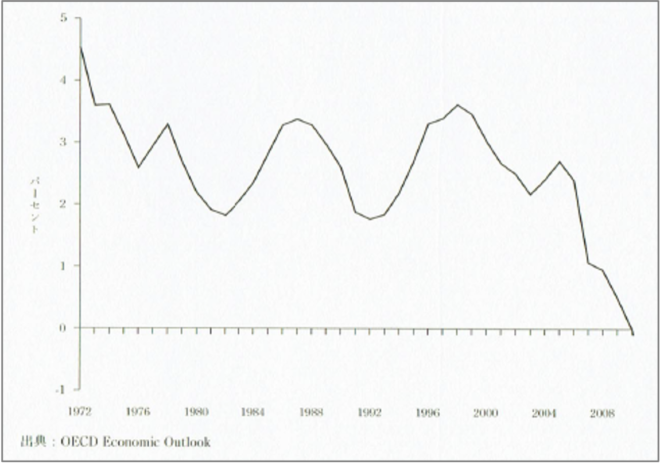

シュトレークは40年間のOECD諸国の年平均経済成長率の図を示す(図1)。

図1 40年間のOECD諸国の年平均経済成長率(1970~2010)

出典:シュトレーク、前掲書、p.68)

資本主義だから景気循環で上下するが、1980年代からは一方的に下降する。つまり、第3楽章は“隣の美人”もいなくなったが、資本主義も自身の輝きを失っていった。低成長はシュトレークの言う3つの長期的傾向の第一のものである。図は2008年で途切れているが現在(原著の出版は2016年)までの長期的傾向だという。第4楽章に入っても続いている傾向だ。

利潤率の低下となるとやや複雑である。利潤率はミクロの、つまり個々の資本・企業ごとに成立する概念だ。それを集計して日本資本主義の平均的利潤率を考えることはできるが、計算するのは大変な作業になる。だから理念的考察が先行する。

その典型はマルクス経済学にある“平均利潤”の低下である。『資本論』はそれが傾向的に低下すると主張した。利潤の源泉は剰余価値で、それは労働力から生まれる。しかし、軽工業から重工業に中心が移るにしたがって、総資本のうちの労働力の占める比率は下がっていく。機械の方が増えていく。ということは剰余価値は減り、利潤も減り、その総資本との比率・利潤率も減る。

マルクスは、資本主義が発展するにつれて、それに伴う技術革新によって装置化が進むと想定していた。現代の私達は、工場がオートメーション化され、機械・設備は目立つが人影がまばらという光景を知っている。マルクスは、こうした情景を先取りしたのかもしれないが、論理は明確ではなかった。

しかし、後のマルクス派研究者には、これが重大な論点となった。利潤率が全体として、しかも傾向的に下がっていくのなら、それは資本主義が死滅の途を辿っていることの何よりの証明になるからである。しかし、マルクスの意図がそうだったのかは疑わしい。『資本論』では傾向的低下に反対する諸要因をいくつか挙げており、読みようでは “資本主義はしぶとい”という印象も与えるのだ。

堀内健一の研究で示された図注1)でも、長期利子率の傾向的低下は明瞭だが、利潤率の方は傾向的低下というには難がある形状になっている。日本を見れば、第二次安部内閣(2013年以降)では上昇している。EPS(1株当り利益)もコロナ回復が見通せた2021年からは2,000円を超える水準で推移している。

利潤率で実証的に衰弱を示すのは難しいようだ。むしろ質的な側面、① 企業が投資を控えている ② 賃金が上がらず、労働分配率が下がり注2)、その分、利潤が上昇している、を見た方がよさそうだ。後者は、評論家の佐高信注3)が社富員貧という4文字で示す状況である。

■

未来の構図にはいくつかの考え方・パターンがある。

(1)資本主義のままでよい。過去の暴力の時代よりは相対的によくなっている。変えるべきは投資の方向だ。こういう主張の代表格はビル・ゲイツだ。彼は、ガン対応の研究費よりハゲ対策の研究費の方が何倍も多いことがその象徴だという。人類への貢献という点では前者なのに、資本主義の儲かるという観点では後者になる。彼のような人が、利潤一辺倒という資本主義に不満を述べているのは興味深い注4)。

(2)環境派

利潤原理を抑えるという主張は環境擁護派にも多く見られる。無闇な利潤追求が環境を破壊したというのだ。極端になると資本主義をやめてしまえとなるが、どうやってやめて、やめたあと人々の暮らしをどう保つのかの展望が語られない。利潤原理を強力な環境規制で押さえつける。つまり強力な国家の主張でもある注5)。

(3)脱成長論

(2)と似ているが、環境だけでなく、すべてを悪化させたのは“成長至上主義”だから、これをやめるという主張。大方の主張は、各活動分野のスローダウンだ。文化的な運動であるスローライフ、消費者に訴える“ミニマム消費”注6)などバラエティーはあるが、資本主義をやめようとは言わないところが共通している。成長!成長!と叫ばなくてよい。ストックの豊富な現在の先進国で主張されている。では、まだ、貧しく成長が必要な途上国はどうする?

これらの議論は結局のところ日和見的である。環境保護を盾に有無を言わさずというところがあるからエコ・ファッショ的である。環境を守り、それを改善する企業は既に存在している。つまり利潤原理と共存している企業も散見される。エネルギー分野でも脱CO2 は少しずつだが利潤原理と共存している。だから、論拠がこれだけなら資本主義の次を議論する必要はない。環境派が政治的には右から左まで広く分布するのはこのためである。

(3’)脱成長

フランス語でdécroissanceという言葉をつくり、世界中に流行させた本家はセルジュ・ラトゥーシュである。

彼の主張は、成長を一定の割合で続けることの物理的不可能性を説く。成長率を3.5%とすると100年でGNPは31倍、200年で961倍になる。300年で8,000倍、これは不可能だ!

こうした主張は後に紹介する馬場宏二も同じである。ラトゥーシュは、成長を続けるなら地球があと二つ必要とも言っている。

イヴァン・イリイチを引用した次の一文は象徴的だ。

かたつむりは、精妙な構造の殻を幾重もの渦巻に広げると、そのあとは習熟した殻つくりの活動をぱたりとやめる。渦巻を一重増やすだけで、殻の大きさは一六倍にもふえてしまう。(セルジュール・ラトゥーシュ、『経済成長なき社会発展は可能か?』、中村佳裕訳、作品社、2010年。p.157。原著の出版は2004年)

過剰成長からくる問題は幾何級数的に増大する。どこかで聞いたような警告になっている。

老マルクス(ラトゥーシュの表現)が、資本主義が利潤をめざすといったのは唯物論的にである。資本主義という「鉄のコルセット」(p.150)をはめられていれば、もはや人間の意思はどうあっても、法則として貫徹する。そういうことは理解しているはずなのに、次のように言う。

生産手段の私的所有と資本主義を真っ向から廃止せずとも、資本主義の精神-なかでも(利潤の増大にみられるような)成長への執着心-を放棄することにすれば、<脱成長(デクロワサンス)>社会は徐々に資本主義的なものではなくなってゆくであろう。(同上書、p.12)

日本語版専用の序文なので、つい気が緩んだとしか思えない。精神を変えれば、物的世界も変る!典型的、かつ単純なお説教である。

(4)修正派

『負債論』注7)という大著を書いたD.グレーバーとNHKテレビの「欲望の資本主義」に出演し日本でも有名なトーマス・セドラチックの対談の本の帯は「資本主義は続けるべきか、それとも終わらせるか」だ。

彼らの結論は、修正して続ける、だ。自分たちは修正資本主義者であると自認している。

彼らの主張に同意するのは、次の点だ。

司会(ロマン・フルパティ):あなたには(セドラチックを指す)崩壊した資本主義の破局を拾い集めて、もとのかたちに組み立ててほしい人ですが、ただし、ずっとよい中身を入れて。

セドラチック:みんなで破片を拾い集めるところまでいかないように頑張ろうと思っています。

(『改革か革命か 人間・経済・システムをめぐる対話』、トーマス・セドラチック、デヴィッド・グレーバー、三崎和志、新田智幸訳、以文社、2020年。p.154~155)

彼らがいだいているのは、革命=破壊というイメージである。暴力・破壊は避けねばならない。これは同感である。

ドラッガー

資本主義体制の理論的守護者とみられながら、資本主義の後の世界を考え続けていたもう一人の巨人、それはドラッガーである。

主著『ポスト資本主義社会-21世紀の組織と人間はどう変わるか』(P.F.ドラッガー、ダイヤモンド社、1993年。原書も1993。)は1993年に出版されている。

社会主義・共産主義の崩壊を受けて生き残ったとみなされる資本主義が、ポスト資本主義社会にとってかわられるのである。(春日、前掲書、p.98~99)

春日によれば、ドラッガーは『断絶の時代-いま起こっていることの本質』(上田惇生訳、ダイヤモンド社、1999年。初版は1969年)以来、非経済至上主義社会を主張していた。皮肉なことに、その後の新自由主義は全く逆の方向に進んだ。

ドラッガーは、本書で資本主義から知識社会へ進むことを主張し、それを実行するビジネス界のエグゼクティブに期待を寄せた。エグゼクティブ達が教育ある人間であることを期待したのである。

第一段階 産業革命 生産への知識適用

第二段階 生産性革命 仕事への知識適用

第三段階 マネジメント革命 知識の知識の適用

(5)終焉論

21世紀の初頭から、さまざまな立場による「資本主義の終焉論が流行している。(金子、前掲書、p.41)

水野和夫は終焉をタイトルにして何冊もの本を書いている注8)。しかし、終焉のプロセスと、その後については言及を避けている。

中谷巌は「『資本主義以後の世界』が訪れることは確実である」と言いながら、正直に「あまりにも複雑な問いであり、正確に見通すことは難しい」と回避している。(中谷巌、『資本主義以後の世界』、徳間書店、2019年、p.4)

広井良典の新書、『ポスト資本主義』(岩波新書、2015年)の副題は“科学・人間・社会の未来”だ。結末を知りたくて最後まで読むと、そこにあるのは「持続可能な福祉社会」という一言だけだ。

マルクス派の宇野派の論客、加藤栄一、馬場宏二、三和良一は共著で『資本主義はどこに行くのか』(東京大学出版会、2004年)を発表した。副題は、“二十世紀資本主義の終焉”だ。これはリーマンショックの前に書かれている。結論がふるっている。「資本主義がどこに行くのか」と問われれば、「どこにも行かない」という。

まったく同じタイトルの本を滝川好夫が書いている。『資本主義はどこに行くのか』(PHP研究所、2009年)。協同組合に理解を示す論客だけあって、道徳的に退廃した資本主義を批判し、道徳経済の構築を提唱、最後は“自立・互助・自制のすすめ”で終る。著者の願いが書かれているが、資本主義がどこに行くのかは不明である。

諸富徹の新著、『資本主義の新しい形』(岩波書店、2020年)の書き出しも「資本主義はどこへ向かうのか?」だ。上の2冊と違い、分析がある。日本の主要企業の利益剰余金が1980年の44兆円から、1990年128兆円、2017年440兆円、つまり最近の30年で3.5倍になったことを示す。ところが、これが投資されない。投資を主軸にフロンティアを拡大するという資本主義とは“異質な芽”が再登場している。この傾向を諸富は「資本主義の非物質的展開」という難解な用語で説明ようとする。

諸富の示した図3-2は興味深い事実を示している。1990年代の初めまでは、企業は儲かるから投資したがそれ以降はそうでなくなった。それは成長企業群よりリストラ企業群が多くなったからである。

これは私達流に言えば、利潤原理の短絡化であり、つまりは楽して儲けるということだ。不祥事の背景にあるのは、資本主義の倫理の後退であり、衰退の明らかな証である。

投資不足という問題を取り扱いきわめて興味深い分析を小川和男がしている。これについては別の論文でふれた注9)。

終焉を論じて圧倒的、かつ優れているのは本シリーズでしばしば言及するD.ハーヴェイとW.シュトレークだが、ここでは論じきれない。内容が深く、提起されている論点が広いからである。

ハーヴェイは、資本主義がなぜ“おしまい”になるのか、その必然性を豊富な研究と考察で展開する。シュトレークは、やはり深い考察の上で、長い過渡期の必然性を展望している。

この二人に比べると、ジェイソン・ヒッケルの著書はかなり見劣りする。邦訳のタイトルは『資本主義の次に来る世界』注10)だが、原題は『Less Is More』、少ない方が豊かだ、である。最後にアミニズムまで登場する人類学者らしい構成だが、説得力は乏しいし、次に来る世界は示されていない。

社会主義失敗の教訓

旧ソ連は言うに及ばず、現在でも社会主義を標榜する国々の現状が一部の例外を除いて“失敗”であることは明白だ。中国を除けば経済状況は低迷だし、多くの国で環境の問題などは全く考慮されていない。

なにより問題なのは人権問題だ。これらの国の人々に自由は少ないようだ。少なくとも政治的自由はない。看板に民主主義と書いてあっても、そこに独裁者の肖像はあっても人々の姿は描かれていない。

未来は人々が自由で幸せで経済的には豊かでなければならない。旧社会主義国は、この理想から遠ざかっているように見える。対照的に現代の資本主義先進国には、未来を構築するためのピース・要素はかなりの程度まで揃っている。資本主義のままで、一定の修正・修復で行こうという論調が多いのはこのためだろう。しかし、第4楽章に悪化した病理は、もはや資本主義の枠内では解決できないものが多いし、さらに悪化する懸念が高い。それは人類にとって危険なことだ。

暴力革命は過去の遺物であるが、議会で多数を得て変革の道を進もうとするとき、保守派の支配下にある軍隊がこれを阻止するという事態が世界ではしばしば起きている。民主勢力を軍隊が暴力的に排除する。選挙で選ばれ、国民に圧倒的に支持されているアウンサン・スー・チーさんは、いまだに囚われの身だ。

変革に際して軍隊の中立をどうやって保つか。軍隊はほとんどの国にあるのだから、これは慎重に検討されるべきだ。同時に、あらゆる革新の道は非暴力でなければならない。

資本主義の全否定。ロシア革命当時の状況からすれば仕方がないのだが、旧ソ連の失敗の原因の一つは資本主義を全否定したことだ。しかし、資本主義が発明した制度はそれなりに効率的だ。経済的には、銀行制度と証券・株式制度、政治的には代議制と民主主義、社会的には社会保障などである。この観点から、資本主義の諸制度で残すべきものはどれで、どう修正していくかを検討する注11)。

避けられない課題

どのような未来を描くにしても避けられない課題がある。

環境の制約。地球が人類の生存に適さないようになる。もし、人工的にその方向に進んでいるなら、未来構想以前の問題として、これを止めるのは当然である。

人々の孤独。その昔、人々はコミュニティの一員であった。しかし、それは束縛でもあった。人々がどこの階級にいるかで束縛の程度は大いに異なった。でも、概ね安全ではあったし、孤立もしていなかった。

現代社会の孤立感は深まっている。コミュニティが壊され、家族までもがその危険にある。老後の一人暮らしは常態になり、都会に出て行った若者の多くも“ひとり”だ。

こうした状況を金子勇は“粉末状況”と表現した。ロバート・パットナムが『孤独なボーリング』注12)で示した状況である。人々を粉末のままにしておいては、明るい未来は描けない。

先導的試み

未来を語ることは、どのみち試論である。それでも、これまでに発表された様々な論考には描かれるべきものが描かれていないという不満を持つ。看板に見出しがない。封建主義から資本主義と歴史は進んだ。その次は、社会主義だったが、それは失敗した。となれば、歴史が終わったと主張しない限り、将来は資本主義でもない社会主義でもない何かなのだ。

そこで勇気を持って〇〇主義と見出しをつけてみる試みは、やってみる価値がある。例をひとつあげる。かなり前から、人体に良い作用を及ぼす微量の成分があることは知られていた。ある日、それにビタミンという総称がつけられた。そこからビタミンの研究が進み、数多くの種類とそれらの効果が発見されたという。

試みの第1号は廣田の本だ。(廣田尚久、『共存主義論-ポスト資本主義の見取り図』、信山社、2021年)。これについては別の論文(注5)で論評した。

もう一人は金子勇だ。『社会資本主義:人口変容と脱炭素の科学』(ミネルヴァ書房、2023年)は400ページという大著であり、金子の生涯の研究を凝縮したものであるから、生半可なコメントなど受け付けないのだが、ここでも本稿との関わりに限定して“短評”を記しておきたい。

まず注意すべきは、資本の理解が経済学者とは違うことだ。経済学では、資本は価値の運動体であり、現象としては貨幣から始まる(狭義の資本)。金子の考える、資本はそんな狭いものではない。社会の福祉の向上に貢献する何かを生み出す、広い意味での資源のようなものを資本とみなす。それには次の三つがある。

社会共通資本(Social Common Capital)、これは道路などのインフラで人々の生活の質を支えるもの、それが示すのは物的なものだから、公共世界にある固定資本である。

社会関係資本、これは『孤独なボーリング』に描かれた人々の関係だ。人間は一人では生きにくいから、人々との関係があった方が幸せに近い状態になる。いわばソフトな資本だ。

最後は人間文化資本。これは人々の知的・体力的な質を高めるもので、要は教育のシステムを示している。住む世界がよくなっても、人間がよくなっていなければ意味はない。教育を“資本”とするのは、もはや経済学者にはついていけないが、敢えてそうしたところに金子の狙いもある。

この三つの“社会資本”が、狭義の資本の運動場として開発された舞台で機能し、剰余ならぬ人々の幸せの糧を再生産するシステム、それを社会資本主義と呼んでいる。

金子は、資本主義の後も資本主義と言明している。しかし、金子の方向は、資本主義の次を想定しているように見える。社会学の考える“資本主義”は、経済学者の考える資本主義とは、拡大されているという意味で、異なる。単に拡大されているだけでなく質的にも異なるのだが、それらが機能する社会を次の世界だと構想している。

金子は“資本”を経済学から解放しようとしている。別の表現をすれば、資本を社会で取り囲もうとしている。それは、ポランニーの埋め戻しの試みと共通している。資本を残しながら非資本で取り囲むという発想は本シリーズの基調でもある。

金子による資本主義の拡張はハーヴェイの示した、三つの循環を結合した図を重用しているところにも、よく表れている。

この「社会資本主義」で人口変容の生じるであろう未来、CO2 の充満しそうな世界を乗り越えていくべきだというのである。

金子の「社会資本主義」は具体的な目標を持っているところが秀れている。どんな構想、見取図を示そうと、この二つの課題に立ち向かえないのなら、話にならないという訳だ。とにかく、来るべき世界に名前をつけて進もうとするのである。シュトレークは現代の社会学を小さな領域にとじこもっていると批判した。『社会資本主義』はそれへの金子の答えでもある。

未来の絵図

過去の事象を分析するなら、統計を整理して図や表を作成し説得力を持つことができる。しかし、未来、となるとこの手法が使えない。文章で未来を描くとなると、優れた想像力と文才が必要である。それは誰にでもあるものではない。

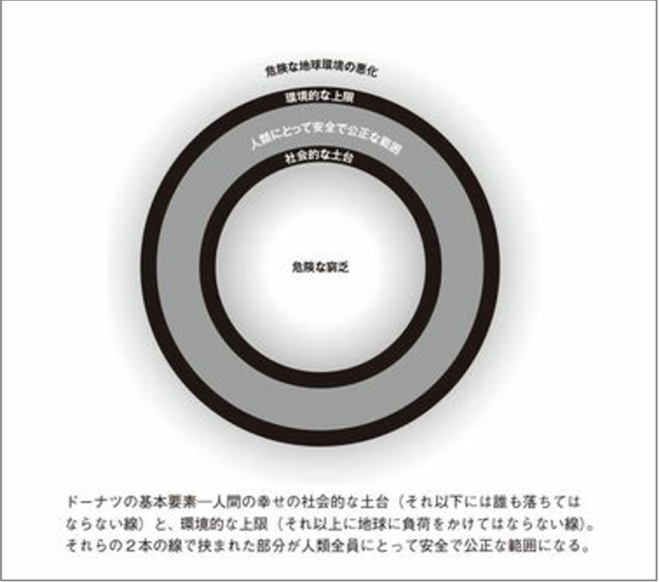

K.ラワースはひとつのアイデアを実践している。それは絵図で未来や理想を示すことだ。彼の主著は『ドーナツ経済』注13)だが、その中で理想社会を示すドーナツの絵が型を変えて何度も登場する(図2)。

図2 ラワースの描く理想社会

出典:K.ラワース、『ドーナツ経済』、p.23)

ドーナツには内側の円と外側の円がある。外側の円は環境の線で、これを超えてしまうと環境が悪化する。成長、GDPを追求しすぎてこれを超えてはいけない。ここをしっかり規制する。内側の円は、貧困の線だ。これを超えて下に行ってしまうと経済的に生存にかかわる問題が起きる。ラワースは、多くの国々で子供が栄養失調で死んでいるのを嘆いている。

人類が安全に幸せに暮らせるのは、ドーナツの中だというのである。

二枚の絵図

シリーズ⑧で示した資本主義の構図と以下に示す絵(図3)は私(濱田)のオリジナルである。ラワースを読んで、書くことを思いついたのではなく、ずいぶん前に協同組合の全国組織の役員であった頃に講演用に作成、それを著書のシンボルに採用した。絵の説明を再掲する。

図3 資本主樹

絵の説明をすると、中央に資本主義の樹(いわば大企業)があって、これは相当くたびれているのだけど、これをスパンと切って取り替えることはできない。だからヨタヨタしているけど、この木を持たしていく。

エコカー減税をやって日本の自動車メーカーを持たせるとか、破たんしたGM(ゼネラルモータース)を財政当局や中央銀行が救いにいくとかいうのは、中央の大きな木の問題です。ただ、この木だけではやがて持たなくなるから若木を植えておかないといけない。これが中小企業、中堅企業、ベンチャーと書いてある木です。そうしないと経済の森が再生できなくなるというわけです。

さらに資本主義だけではうまくいかないから、いわゆる協同の樹を植えておく。しばらくはこのようにさまざまな性格の違う木が共生していく。まさに「共生の大地」です。それを国とか地方政府という公共セクターが回りを囲んで規制ではなくゆるく応援していく。

この絵は長い間、私が考えていたことを率直に表現したものですが、あらためて各論者の主張を検討してみると共通点は多いようです。

レイドロー報告注14)も、企業、公共、協同組合それぞれに適した事業があり、三者の相互補完が必要であることを主張。財政学者の神野直彦(じんのなおひこ)教授は、三つのサブシステムから社会が構成されるという図を示しています(神野直彦『人間回復の経済学』、岩波書店、2002年)。さらに近著『「分かち合い」の経済学』(岩波書店、2010年)では目指すべき将来「知識社会」として、その実現のために「分かち合い」を主張されます。協同精神です。

内橋克人氏は国際協同組合年実行委員会代表ですが、『共生の大地』(岩波書店、1995年)以来、企業一元論を批判し、協同組合の意義を強調されています。(家の光協会編、『協同組合の役割と未来』、2011年)(協同組合・2012、p.80~81)

残すべき制度・構造

1. 失敗した社会主義の教訓のひとつは、勢い余って個人的所有まで否定してしまったことだ。ロシア革命後、それは訂正して、小規模な生産手段、および住居など人々の生活にかかる私有を復活させた。人々が個人的な所有にこだわらない時代は来るかもしれないが、かなり遠い未来になる。私的所有は問題の根幹であるから項をあらためて株式会社との関連で後(⑮:最終回)に論ずる。

私的所有が残るということは、交換は必然的に残る。そして、それを媒介する貨幣は必要だ。ただし、貨幣の形態は、変わるかもしれないが、貨幣が空想的な価値しか持たず価値の実体と結びつかないものになることはない。貨幣蓄蔵の対象にふさわしい、また世界市場に通用する実在物を根拠にした貨幣であれば、インフレの心配をしなくてもよいのだから。

銀行制度

貨幣が必要なのだから、その社会的利用のための装置である銀行制度も必要である。それは、改修される。制度の中心である日本銀行も、今日の状況を反面教師として改修される。銀行の株主構成は改変される。特に地方銀行は、そうであろう。シリーズ⑤で述べたように、銀行の機能は貨幣の有効活用と資本運動の節約であり、それらは社会的に必要である。

株式市場も、所有の集中という社会的機能を持つから、維持される。ただ、現在の日本の株式市場は国家と中央銀行の異常ともいえる干渉にさらされている。本来のあるべき姿に戻すとともに、詐欺的行為を防止すべく規制がなされねばならない。

株式市場のあるべき姿については、前掲の濱田論文(「資本主義の終焉と株式市場」)で詳しく述べた。株式市場も、資本の集中のための機構であり、それはⅢ領域がある限り必要である。

銀行制度と株式制度をどう監視するかは大きな課題である。現在のような金融庁とか財務省の強大な権力の下にある“平目”型ではなく、業界組織として会員の民主主義が生かされる型に修正される。

中央銀行

現在の日本銀行は改組されるべきだ。通貨の発行と、その価値の維持、通貨の番人に専念し機能を縮小する。銀行への監督権限は業界団体の自主規制におきかえる。金融政策は、2%物価目標に象徴されるように見当はずれであり、もはや日本銀行に担当資格があるとは思えない注15)。地方銀行にかかることは地方政府、メガバンクに関しては彼らの代表をいれた合議体に移す。

日本銀行はETFを買い続け、現時点ではかなりの含み益があるから、うまく売却して赤字財政の補填に使うことも考えられる。

国家が助演賞をねらうなら、日銀はなにが適当か?とにかく主演は日銀ではない。資本主義でも、未来社会でもそうではない。

(次回につづく)

■

注1)堀内健一、「日本経済の長期停滞-利潤率の傾向的低下法則の展開過程としてとらえる-」、『信用理論研究』、第34号、2016年。

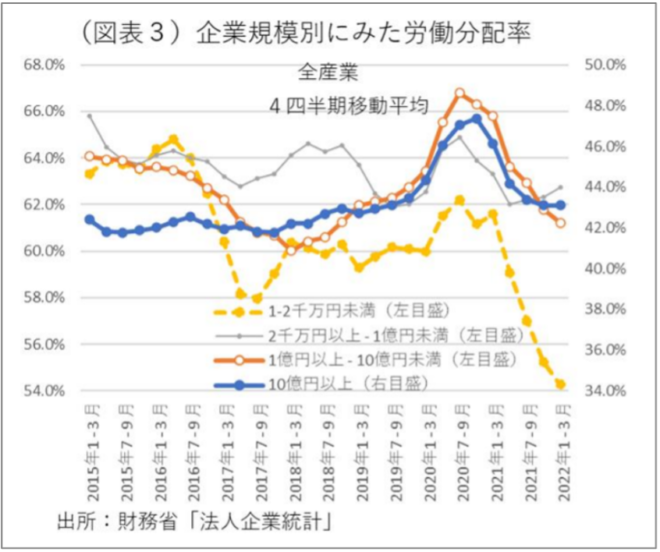

注2)期待されるエコノミストの1人である熊野英生が「労働分配率は低下している」(第一生命経済研究所 マクロ経済分析レポート、2022年6月15日)で企業規模別にみた労働分配率を示している。2016年あたりまで労働分配率は大企業より中小企業が高かった。それが逆転して、コロナ期間中どちらも低下するが、中小企業は43⇒34、約10ポイントも下げた。大企業は4ポイント低下だ。熊野も「中小企業の疲弊」と表現している。

図3 企業規模別にみた労働分配率

出典:熊野、p.2

中小企業ほど経済的打撃が、現在(2022年6月)でも根強く残存しているから、賃金が増えにくいという見方ができる。(同上、p.2)

状況は2023年10月でも同じであるから、大企業と同じように賃上げができる状況にはなさそうだ。全体として中小企業の改善を計るのが先だが、それができない。資本主義が行き止まりになっているのである。

注3)佐高信、『サラリーマン新時代』駸々堂出版、1988年。『会社は誰のものか』現代教養文庫、1992年。第4章に「社富員貧の構造」がある。

注4)濱田康行・金子勇、「新時代の経済社会システム--資本主義終焉論を超えて--」、『福岡大学商学論叢』、第66巻、第2・3合併号、2021年。

ビル・ゲイツの主張は『これから資本主義はどう変わるのか』(五井平和財団編、英治出版、2010年)に収められている。これは、大金持ちの主張と単純に片づけられない内容を含んでいる。資本主義には、過去の様々な時代に比べて良いもの(人類にとって)がたくさんある。過去は、はるかに残酷であったという。そのとおりである。資本主義の良いものを残し、非暴力を基底として世界を展望する。

注5)環境派の説は多いだけでなく、幅が広い。生物学、気象学、地球物理学から社会科学の諸分野に論考は広く分布している。

ひと言。話題になった斎藤幸平の『人新生の「資本論」』もそのひとつ。これについては金子勇が批判している。(金子勇、「「脱炭素と気候変動」の理論と限界③:仮定法は社会科学に有効か」、言論プラットフォーム「アゴラ」、2022年2月11日)。

『資本論』の訳を自分流に変更している。Erdeを地球と訳し(定訳は土地、この部分は「地代論」のすぐ後にあるから合理性がある)、後期マルクスを環境派に取り込んでいる。

注6)アメリカに展開した、消費者運動を紹介し未来展望につなげているのが橋本務である。橋本務、『消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神』、筑摩選書、2022年。

注7)D.グレーバー、『負債論』、酒井隆史監訳、高祖岩三郎、佐々木夏子訳、以文社、2016年。原著の出版は2011年。

訳者のあとがきから一文を引用しておこう。

日本では即座に次の言葉が迫って来るだろう。資本主義が実際に終わりつつあるという見通しに直面した時-自称「進歩派」であろうと-もっとも常識的反応は恐慌である。わたしたちはもはや、より劣悪でない選択肢を想像することができないために、いまあるものにひたすらしがみついているのだ。(同上書、p.630)。

注8)水野の著書のうち、タイトルに「終焉」が記されているものをいくつか紹介する。『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社、2014年)、『資本主義の終焉、その先の世界』(榊原英資との共著、詩想社、2015年)、『株式会社の終焉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016年)。

注9)濱田康行、「資本主義の終焉と株式市場」、『地域経済経営ネットワーク研究センター年報』(北海道大学大学院経済学研究院地域経済経営ネットワーク研究センター)、第11号、2022年。

注10)ジェイソン・ヒッケル、『資本主義の次に来る世界』、野中香方子訳、東洋経済新報社、2023年。

注11)このような考え方は、ポール・メイソンと共有している。

旧システムの中に新システムの要素を小さな単位で築くことは間違いなく可能だからだ。協同組合、信用組合、ピアネットワーク、非管理(非営利の間違い?)の事業、並行するサブカルチャーの経済などで、すでにその要素ができている。(『ポストキャピタリズム』、ポール・メイソン、佐々とも訳、東洋経済新報社、2017年、p.397。原著の出版は2015年)

P. メイソンは私達の第Ⅱ領域、中間領域の要素が資本主義の間にかなり形成されていると主張している。そうなると「私たちはゆっくりと物事を進めていける」(同上、p.397)のである。ただし、それは外生的なショックが起きないことが条件である。

注12)ロバート・D.パットナム、『孤独なボーリング―米国コミュニティの崩壊と再生』、柴内康文訳、柏書房、2006年。

注13)K.ラワース、『ドーナツ経済』、黒輪篤嗣訳、河出書房新社、2021年。(原書の出版は2017年)。

注14)1980年のICA(国際協同組合同盟)モスクワ大会において、カナダ人であるA.F.レイドローによってなされた報告。当時の社会情勢を精緻に分析し、その後の協同組合史上で大変に重要な指針となった。

注15)『中央銀行が終わる日』を書いている元日銀マン(現在は早稲田大学教授)は異次元金融政策の後を想定して、次のように言う。

しかし多くの人々の暮らしは良くならない。所得格差のさらなる拡大に吸収されてしまって良くならない、物価が上がってむしろ生活は苦しくなった。そうしたことが起こってしまったときに生じる人々の疑念、それが中央銀行の本当の危機の始まりを告げるものになるのではないかと私は思っています。(岩村充、『中央銀行が終わる日』、新潮選書、2016年。p.216)

岩村の予想は、現時点(2023年)で的中している。中央銀行への疑念は、新総裁になっても、高まっている。また、本書で指摘されているように、ビットコイン等の出現が中央銀行の根幹である通貨発行の独占を脅かし、ハイエクの主張:競争的な銀行券発行に注目が集まっている。

【関連記事】

・衰弱する資本主義①:スタートアップは救世主?

・衰弱する資本主義②:創業・IPO・ユニコーン

・衰弱する資本主義③:低いPBR

・衰弱する資本主義④:地方銀行の超低PBR

・衰弱する資本主義⑤:銀行の未来

・衰弱する資本主義⑥:実物経済と金融経済

・衰弱する資本主義⑦:銀行と証券の融合

・衰弱する資本主義⑧:資本主義の構図

・衰弱する資本主義⑨:未来の中央銀行

・衰弱する資本主義⑩:資本主義の時期区分

・衰弱する資本主義⑪:資本主義の時期区分(その2)

・衰弱する資本主義⑫:資本主義の時期区分(その3)

・衰弱する資本主義⑬:未来へ(1)